Editorial

Kultur- und Gedenkstätten sind Orte, die Inhalte vermitteln sollen. Der Raum wird zum Träger von Information oder zum stillen Ort der Kontemplation. Der Umgang mit dem Material ist ein bewusstes Gestaltungsmittel von bedeutenden Räumen. Stahl spielt dabei immer die Rolle der funktionalen Tragstruktur – kann aber auch raumbildend sein, w enn er physische Präsenz markiert.

Die statischen Eigenschaften von Stahl prädestinieren ihn für filigrane Bauwerke, wo die Tragstruktur dienend in den Hintergrund tritt, um der Form die Raumbildung zu überlassen. Immer mehr interessieren sich Architekten aber für die haptischen Qualitäten von Stahl, für seine Schwere, seine Kraft und Beständigkeit – und für seine Biegsamkeit. Mit Stahl lässt sich praktisch jede Form erzeugen, erst recht seit der Unterstützung durch computergesteuerte Entwurfs- und Fertigungsmethoden. Und damit wird der «Neue Stahlbau» auch zum Experimentierfeld für neue Formen und Tragsysteme, welche für Bauten mit einer hohen Publikumsaufmerksamkeit Verwendung finden.

Im vorliegenden Steeldoc zeigen wir Stahlbau als sichtbare Tragstruktur, im Verbund mit Naturstein, als massives, raumbildendes Element und als unsichtbare, dienende Tragstruktur. Gemeinsam ist den Projekten, dass die Ausformulierung des Tragwerkes aus Stahl immer einen deutlichen Einfluss auf die Qualität und die Ausstrahlung des Raumes hat. Hier wird gespielt mit den mannigfachen Empfindungen, die das Material und seine Verarbeitung hervorrufen kann, wenn es im Dienste eines höheren Nutzens steht.

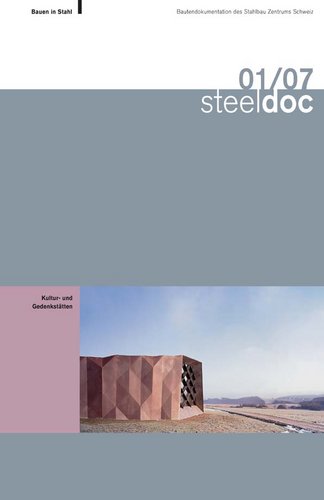

Das Dokumentationshaus Hinzert ist ein Faltwerk aus massiven Stahlplatten, das sich wie ein Fels aus dem Gelände formiert. Als nebulöse, weiche Grundstruktur erscheint im Gegensatz das Stahltragwerk der Gedenkstätte Sachsenhausen, wo ein räumliches Fachwerk mit einer transluzenten Membran bespannt wird. Im Verbund mit den Elementen Stein und Holz tritt der Stahl bei der kleinen Kirche in Mortensrud, Norwegen auf: als sichtbares, schlichtes, aber kraftvolles Tragwerk. Das Musée du Quai Branly in Paris ist eine kolossale Arche Noah, durch deren Schiffsbauch der Besucher die kulturelle Vielfalt der Völker aus Übersee erlebt. Schliesslich zeigt sich Stahl wiederum als leichte Tragstruktur im Verbund mit dem Gestein der Alpen: im Museum des Gotthard-Basistunnels in Pollegio.

Steeldoc legt den Fokus wie immer aufs Detail, so dass die Dokumentation praktische Anregung zum Experimentieren gibt. Stahl ist nicht nur hart und kalt, sondern auch weich und beweglich. Wir wünschen viel Vergnügen beim Studium der nachfolgenden Seiten.

Inhalt

03 Editorial

04 Dokumentationshaus Hinzert

Skulpturale Antwort auf das Unsagbare

10 Gedenkstätte Sachsenhausen

Behutsame Hülle der Enthüllung

16 Kirche Mortensrud, Oslo

Im Dialog mit den Elementen

20 Museum Quai Branly, Paris

Arche Noah an der Seine

26 Alptransit Besucherzentrum, Pollegio

Aus dem Laib des Berges

31 Impressum

Die Arche Noah an der Seine

Im Pariser Musée du Quai Branly fusionieren Architektur und Stammeskunst zu einem Gesamtkunstwerk. Der Neubau von Jean Nouvel ist ein schwebendes Brückengebäude aus Stahl, das im Innern einen einzigen grossen Ausstellungsraum formt.

Das Museums für aussereuropäische Kunst und Kultur in Paris, nach seiner Lage am Quai Branly kurz «Musée du Quai Branly» genannt, ist der erste Pariser Museumsneubau seit dem prominenten Centre Pompidou aus dem Jahre 1977. Und es ist das einzige «Grand projet», das unter dem Präsidenten Jacques Chirac realisiert wurde. Trumpf des Museums ist die Architektur von Jean Nouvel, dem eine beeindruckende Fusion von Form und Inhalt gelungen ist. Am Quai Branly, der an der Seine entlang von der Esplanade des Invalides zum Eiffelturm führt, empfängt den Besucher eine 12 Meter hohe geschwungene Glaspalisade mit Pflanzen-Serigraphien, hinter der kleine Pfade durch eine Hügellandschaft mäandern. Diese führen zur Museumsgalerie, einem 220 Meter langen, geknickten Kastenbau, der zum grössten Teil auf 26 aleatorisch verteilten Pfeilern steht. Markant stechen aus der Nordfassade dreissig «Schachteln» heraus, auf deren Glasrauten blaugrüne Landschaftsbilder gedruckt sind. Diese Schachteln sind mit Holzpaneelen in kräftigen Farben verkleidet und formen im Innern des Ausstellungsraumes intime Kammern, die der Inszenierung besonderer Stücke dienen. Die Fassadengestaltung soll Hütten vor einem Urwald evozieren. Gekrönt wird der ganze Bauteil von der flachen Glaskuppel des Museumsrestaurants.

Schwungvoller Aufstieg in den Dschungel

Unter der 10 Meter hohen Brücke hindurch gelangt der Besucher zu einem «Tal», das zum Haupteingang führt. Auf dieser Seite des von Gilles Clément gestalteten Parks wachsen Kirsch- und Magnolienbäume, und zwei Becken mit Wasserpflanzen bilden eine Art natürliche Grenze zur Rue de l'Université. Betreten wird das Museum durch eine blendend weisse und kreisrunde Galerie: Ihr Herzstück ist ein durch alle Stockwerke hindurchragender transparenter Zylinder, in dem die Sammlung von 9000 Musikinstrumenten Platz gefunden hat. Membranen an der Aussenhaut des Glaskörpers übertragen die Klänge Trommeln, Leiern oder Pfeifen als leises, akustisches Flüstern.

Von der Empfangshalle aus steigt eine 180 Meter lange sinusförmige Rampe um den Zylinder herum zur Galerie empor und schwingt sich über einen 2000 Quadratmeter grossen Raum für Wechselausstellungen. Dann verengt sich der Weg zu einem dunklen Tunnel und mündet endlich in die Weite des Ausstellungssaals. Dieser Aufgang ist eine Mischung aus Initiationsweg und Entdeckungsreise.

Die 4750 Quadratmeter grosse Galerie verzichtet völlig auf Wände, ist aber wegen der Dichte der Ausstellungsvitrinen nie ganz zu überblicken. Die 9 Meter hohe, bis zu 35 Meter breite und rund 200 Meter lange Halle durchzieht in der Länge ein zentraler Zirkulationsweg, der durch eine Art Wall eingefasst wird. In diesen mit Leder tapezierten Wall sind Sitzgelegenheiten und interaktive Bildschirme eingelassen. Den zentralen Weg umgeben die vier geographischen Abteilungen: Afrika, Amerika, Asien und Ozeanien. Die Farbe des Bodens zeigt jeweils an, in welcher Weltgegend man sich befindet. Von den rund 300 000 Objekten sind 3 500 dauerhaft in der Galerie zu sehen, die übrigen sollen innerhalb der kommenden 12 Jahre in Wechselausstellungen gezeigt werden.

Struktur und Fassade

Der 220 Meter lange Baukörper besteht aus zwei unabhängigen Teilen, die durch eine Dilatationsfuge voneinander getrennt sind. Die beiden Geschossdecken werden aus einem geschweissten Gitterwerk aus Stahlbalken gebildet und ruhen auf Rundrohrstützen aus Stahl, die oben und unten gelenkig gelagert sind. Die Aussteifung in Querrichtung wird durch drei Stahlbetonkerne im westlichen Teil sowie durch einen Stahlbetonkern und einem Stahlrahmen im östlichen Teil erreicht. Acht horizontale Verstrebungen, die einerseits an den Betonkernen, andererseits am Stahltragwerk der beiden Geschossebenen fixiert sind, gewährleisten die Abtragung der Horizontalkräfte.

Die Decken bestehen aus einer Verbundkonstruktion aus Betondeckenelementen auf Stahlkoffern. Die Galeriegeschosse mit einer Fläche von 2000 Quadratmetern sind von den Balken der obersten Terrassendecke abgehängt. Die Fassade zur Seite des Quai Branly ist am obersten Dachrand aufgehängt und besteht aus einem Rautengitter aus Rundrohrprofilen, von aussen mit Kastanienholzlatten beplankt.

Verwaltung, Medienzentrum und Universität

Neben dem Ausstellungsgebäude steht direkt am Seineufer der Verwaltungsbau des Museums in einer von Vegetation überzogenen Verkleidung: Es ist eine tropisch-grüne, tropfende Fassade, überwuchert von einem dichten Pelz aus 180 verschiedener Pflanzenarten – ein hängender Garten auf Polyamidfilz. Dahinter folgt, durch luftige Gangways mit dem Bürotrakt verbunden, das Medien-Zentrum: Vertikale Metall-Läden, die auf roten, Samurai-Schwertern ähnelnden Schienen laufen, begrenzen den Lichteinfall des Hinterhauses, in dem die Bibliothek (mit 180 000 Bänden), die Photo- und die Musik-Sammlung untergebracht sind. Zur Parallelstrasse abgeschlossen wird das Gelände durch das schlichte Universitätsgebäude. Seine Signaturen sind, durch die Glasfassade erkennbar, schwarz-weisse Ornamente und Deckengemälde, gestaltet von acht Künstlern: Ureinwohnern aus Australien (nicht abgebildet).Steeldoc, Do., 2007.04.26

26. April 2007 Evelyn C. Frisch

verknüpfte Bauwerke

Musée du Quai Branly

Aus dem Laib des Berges

Das Material aus dem Berg wurde am Gotthard zu einem Volumen geschnürt, um daraus eine Gedenkstätte zu machen. Im Innern bilden Stahl und Glas eine filigrane Vorrichtung für eine lebendige Ausstellung, welche die Geschichte des längsten Eisenbahntunnels der Welt erzählt.

Der Basistunnel durch den Gotthard wird vermutlich im Jahre 2013 den Norden der Schweiz mit dem Süden verbinden. Das Jahrhundertbauwerk von 57 km Länge hat eine Bauzeit von rund 25 Jahren und wird das Herzstück der neuen Hochgeschwindigkeitslinie durch die Alpen sein. Mit bis zu 250 km/h werden dann die neuen Personenzüge durch den längsten Eisenbahntunnel der Welt rasen. Rund 24 Millionen Tonnen oder 13,3 Millionen Kubikmeter Ausbruchmaterial soll am Ende bei der Untertunnelung angefallen sein – das entspricht dem fünffachen Volumen der Cheopspyramide. Der grösste Teil davon wird sofort wieder zu Beton gemischt. Ein anderer Teil wird für die Errichtung von zwei Besucherzentren verwendet, welche das Nord- und Südportal flankieren.

Ein Besucherzentrum wurde bereits fertiggestellt. Es setzt ein deutliches architektonisches Zeichen vor das Südportal und soll damit für Besucher und Reisende eine nachhaltig positive Wahrnehmung der neuen Gotthard-Achse auch nach Abschluss der Bauarbeiten sicherstellen. Das rohe, dem Berg entnommenen Material ist integraler Bestandteil sowohl des Gebäudes wie der Ausstellung, die auf sinnliche Weise in die Thematik des Tunnelbaus herantastet. Der Besucher wird von der steinernen Materie gefangen genommen, soll ihre Masse fühlen, ihre Trägheit und Wucht. Erzählt wird die Geschichte einer bisher 18 Jahre dauernden Baustelle.

Stahlstruktur und Steinhülle

Für die Hülle des Gebäudes wurden die aus dem Berg gesprengten Gneisbrocken mit einer Korngrösse von 10 bis 15 Zentimeter verwendet. Mit Steinschlagnetzen ist das grobe Material in «Form» gebracht und zu grossen, quaderförmigen Paketen verschnürt. Diese Pakete bilden die räumliche Grundstruktur des Besucherzentrums.

Die Hauptnutzungen sind als leichte, zweigeschossige Stahlkonstruktion in einer lang gestreckten Glasvitrine, die zwischen die Steinpolster geklemmt ist, untergebracht. Die Nebenräume sind als massive Stahlbetonkuben in die Steinschüttungen integriert oder durchdringen diese, um als gerahmte «Monitore » an der Aussenfassade den Blick auf das Geschehen im Inneren freizugeben. In den Kuben befinden sich die Verkaufszone, ein Bistro, sowie Tagungs- und Konferenzräume.

Flexible Ausstellungsflächen

Im Innenraum kontrastieren die Hightech-Materialien Stahl und Glas mit dem natürlichen Urgestein des Berges. Lichtprojektionen auf den Glasflächen, textile Membrane, Flachbildschirme und Multimedia-Technik finden hier ein faszinierendes, archaisches Bühnenbild. Die flexible Gestaltung der Ausstellung ist ohne grossen materiellen Aufwand möglich. Hier lebt der Kontrast zwischen den titanischen Anstrengungen, die Materie zu durchdringen um Verbindung zu schaffen, mit der luftgleichen Leichtigkeit zeitgenössischer Kommunikation. Zu hoffen bleibt nun, dass auch das Pendant im Norden zu seiner Manifestation kommt.Steeldoc, Do., 2007.04.26

26. April 2007 Evelyn C. Frisch

verknüpfte Bauwerke

Alptransit Besucherzentrum