Editorial

Editorial

Die Sicherheit von Bauwerken und ihren NutzerInnen gegen Naturgefahren und gegen vom Menschen bzw. der Technik ausgehende Gefahren ist eine zentrale Aufgabe des Ingenieurwesens. Eine Vielzahl von Präventions-, Schutz- und Rettungsmassnahmen sind mit dem Ziel der grösstmöglichen Sicherheit im Lauf der Technikgeschichte entwickelt und in die Praxis umgesetzt worden. Auch in TEC21 und seinen Vorgängern wurde vielfach über ein breites Spektrum von Gefahren und Schutzmassnahmen berichtet. Seltener, für die Fachwelt aber von grossem Interesse war die Berichterstattung über Schadenfälle und das Versagen von Schutzmassnahmen. Das vorliegende Heft greift, glücklicherweise ohne ein aktuelles Schadenereignis als Anlass, aus dem Spannungsfeld Risiko und Sicherheit den Aspekt der Brandsicherheit von Bauwerken auf.

Unter den von Mensch und Technik verursachten Gefahren spielt das Feuer, die Zerstörung oder Schädigung von Bauwerken durch Brandeinwirkung, von alters her eine Hauptrolle. Ebenso alt wie die Nutzung des Feuers und die davon ausgehenden Gefahren sind die Versuche, die Sicherheit von Menschen und Sachwerten durch Brandschutzmassnahmen zu gewährleisten. Das Ergebnis dieser Entwicklung sind einerseits höherbeständige Baustoffe und ein breites Spektrum von feuerfesten oder wärmedämmenden Oberflächenschutzprodukten und anderseits ein umfangreiches Regelwerk, das den Brandschutz in Planung und Nutzung von Bauwerken verankert. Vielfach wird die strenge Normierung des Brandschutzes aber als restriktiv und zu teuer empfunden. Deshalb können realitätsnähere und flexiblere Ansätze zur Beurteilung und Gewährleistung der Brandsicherheit eine Verbesserung, nicht zuletzt bezüglich der Kosten, ermöglichen.

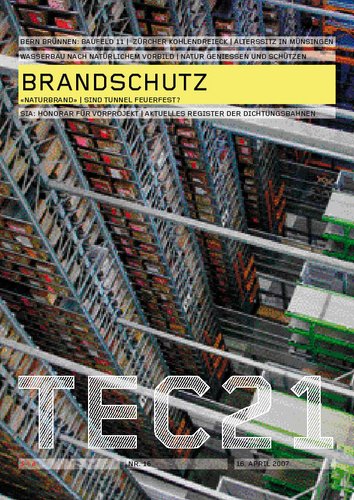

Der erste Beitrag zeigt auf, wie die Bemessungsgrundlagen für Brandschutzmassnahmen von Stahltragwerken optimiert werden können, wenn anstelle von Normwerten die effektiv am Bauwerk wirksamen Brandlasten berücksichtigt werden. An einem praktischen Anwendungsfall im Industriebau wird deutlich, dass neben den Projektierungs- und Baukosten von Brandschutzmassnahmen auch die Nutzungsbedingungen bzw. -beschränkungen in die Gesamtkosten für Brandschutzmassnahmen einbezogen werden müssen.

Brände in Tunnels gehören zweifellos zu den gefährlichsten, aber nicht zu den unwahrscheinlichsten Katastrophenszenarien, die bei Planung und Betrieb der Verkehrsinfrastruktur zu berücksichtigen sind. Wie die Brandereignisse der letzten Jahre gezeigt haben, können die Schäden an Tunnels und Einrichtungen und insbesondere die für ihre Instandsetzung erforderlichen, teilweise mehrmonatigen Sperrungen gravierende Folgen für die Verkehrsabläufe und die Wirtschaft im grösseren Umkreis haben.

Der zweite Fachartikel geht auf die spezifischen Brandbedingungen in Tunnels ein und beschreibt aus materialtechnologischer Sicht die Schädigungsmechanismen von Tunnelwerkstoffen durch Brandeinwirkungen. Die daraus abgeleiteten Massnahmen zur Erhöhung der Brandbeständigkeit der Baustoffe werden hoffentlich, wie auch die Erkenntnisse aus dem ersten Beitrag, dazu beitragen, dass die Fachzeitschriften in Zukunft noch seltener über schwere Brandschäden an Bauwerken berichten müssen. Aldo Rota

Inhalt

Wettbewerbe

Neue Ausschreibungen | Bern Brünnen: Baufeld 11 | Kohlendreieck Zürich: zwischen den Geleisen | Münsingen: um das Herrschaftshaus

Magazin

Wasserbau nach natürlichem Vorbild | Natur geniessen und schützen | FH Westschweiz: Holzbau Pflichtfach | Beruf: Industriearchitekt | Belastend: Arbeit auf dem Bau

«Naturbrand»

Mario Fontana, Roland Bärtschi, Walter Borgogno, Beat Schaffner

Gebäude werden baulich oder organisatorisch vor Brand geschützt. Die Beurteilung eines Tragwerks nach Naturbrand kann die Planung und die Sanierung von Stahltragwerken vereinfachen.

Sind Tunnel feuerfest?

Volker Wetzig

Brandereignisse in Tunnelanlagen erfolgen unter speziellen Randbedingungen. Um Schutzsysteme auswählen und dimensionieren zu können, müssen Schadensmechanismen und Schutzziele bekannt sein.

SIA

Recht: Honorar für Vorprojekt | Aktuelles Register der Dichtungsbahnen

Produkte

Impressum

Veranstaltungen

«Naturbrand»

Um bestehende Bauwerke vor Brand zu schützen, bieten sich verschiedene Konzepte an. Zum einen kann ein baulicher Brandschutz ausgeführt werden, zum anderen kommen aktive und organisatorische Konzepte zum Einsatz. Die Beurteilung eines Tragwerks nach Naturbrand kann die Planung und die Sanierung von Stahltragwerken vereinfachen.

Die Forschungen zur Brandsicherheit von Gebäuden, insbesondere zu Naturbränden und zum Brandverhalten der Tragwerke, haben zu grundlegenden Erkenntnissen geführt. Diese lassen sich in der Praxis der planenden Architekten und Ingenieure umsetzen, was zu wirtschaftlichen und sicheren Tragwerken führt. Während bei einem Brand Gase und Rauch hauptsächlich Brandverletzungen verursachen und Brandopfer fordern, ist die entstehende Wärme der Hauptgrund für Schäden an der Gebäudestruktur. Der Temperaturverlauf ist somit eine wichtige Grundlage für die Analyse des Tragwerksverhaltens. Die Brandschutzvorschriften der Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen (VKF) aus dem Jahr 2003 lassen den Nachweis des Feuerwiderstandes unter Naturbrand mit Zustimmung der Brandschutzbehörde zu. Das Stahlbau Zentrum Schweiz hat eine technische Dokumentation1 veröffentlicht, die neben geeigneten Tragwerksystemen und Schutzmassnahmen auch Bemessungshilfen und Hinweise zum Nachweis des Feuerwiderstands von Stahltragwerken liefert.

Normbrand- und Naturbrandkurven

Um den Feuerwiderstand eines Tragwerks nachzuweisen, muss gezeigt werden, dass bei Brand der Tragwiderstand während einer geforderten Zeitdauer erhalten bleibt (Ed,fi < Rd,fi).2 Die thermischen Einwirkungen und das Verhalten des Tragwerks müssen dazu möglichst wirklichkeitsnah modelliert werden. Die einfachsten Brandmodelle sind nominelle Zeit-Temperatur-Verläufe wie die ISO-Normbrandkurve. Nominelle Zeit-Temperatur-Verläufe stellen einen einfachen Zusammenhang her zwischen der Temperatur der heissen Gase im Brandraum und der Zeit (Bild 1 und Gleichung A). Die Normbrandkurve zum Beispiel steigt nach einem heftigen Temperaturanstieg in den ersten Minuten an, vernachlässigt dann aber die Abkühlphase und die Entwicklungszeit des Brandes.

Genauere Brandmodelle sind die so genannten Naturbrandkurven, welche die wichtigsten Parameter für die Temperaturentwicklung in einem Raum berücksichtigen (Bild 2). Dazu gehören die Art und die Menge des brennbaren Materials, die Ventilationsverhältnisse im Raum, die thermischen Eigenschaften der Umfassungsbauteile und die Löschmassnahmen. Ein wichtiges Kriterium für die Modellierung der Energiefreisetzung ist der Unterschied zwischen brandlastgesteuerten Bränden (genügend Sauerstoff vorhanden) und ventilationsgesteuerten Bränden (durch Sauerstoffmangel begrenzte Energiefreisetzung).3 Die einfachsten Naturbrandkurven sind die parametrischen Zeit-Temperatur-Verläufe, die für eingeschränkte geometrische und thermische Randbedingungen und Ventilationsverhältnisse aus wenigen Parametern berechnet werden können. Solche parametrischen Brandkurven finden sich zum Beispiel im Eurocode 1 für ventilationsgesteuerte Brände.[4] Detailliertere Modelle berechnen den Verlauf der Temperaturen in einem Brandraum anhand von Energie- und Massenbilanzen in kurzen Zeitschritten. Die Analysen werden mittels Computerbrandsimulationen auf der Basis von Ein- und Mehrzonenmodellen oder mittels Computational-Fluid-Dynamics(CFD)-Programmen durchgeführt.

Modellbildung für das Tragwerksverhalten

Die wichtigste Normbrandkurve ist die Einheitstemperatur-Zeit-Kurve (ISO-Normbrandkurve), die durch folgende Gleichung definiert wird, wobei Θg die Temperatur im Brandraum in °C ist:

Θg = 20+345 × log (8×t+1)

Die EN 1991-1-2 gibt neben der ISO-Normbrandkurve auch die Hydrokarbon-Brandkurve (mit einem raschen Temperaturanstieg bei Bränden von flüssigen Brennstoffen) an. Ebenso ist die Aussenbrandkurve für aussen liegende Bauteile dargestellt, bei der infolge der zuströmenden kalten Aussenluft die Maximaltemperatur reduziert ist. Nominelle Temperatur-Zeit-Kurven werden insbesondere für die Feuerwiderstandsprüfung von Bauteilen verwendet und bilden auch Grundlage für die Anforderungen in den Brandschutzvorschriften. Die Temperatur in der nominellen Verlaufskurve steigt mit zunehmender Zeit an. Ob ein Tragwerk einen bestimmten Bemessungsbrand mit seiner Abkühlphase überstehen wird, kann somit auf diesem Weg nicht berechnet werden. Genauso wenig kann beurteilt werden, ob ein konkretes Schutzziel – zum Beispiel « kein Einsturz bei Brand » – erfüllt wird.

Der Verlauf der Gastemperatur im Brandraum lässt sich für einfache geometrische Randbedingungen mit parametrisierten Naturbrandkurven näherungsweise berechnen. Der parametrisierte Naturbrand nach Anhang A der EN 1991-1-2 darf beispielsweise für ventilationsgesteuerte Brände in Brandabschnitten ohne Dachöffnungen mit einer Grundfläche bis zu 500 m² und einer maximalen Höhe von 4 m verwendet werden (siehe Berechnungsbeispiel Seite 23). Berücksichtigt werden die Brandlast, das Abbrandverhalten (in Brandlastdichte und Abbrandrate ), die thermischen Eigenschaften der Umfassungsbauteile des Brandraumes (als Wärmeisolations- und -speichervermögen b), die Ventilationsverhältnisse (Öffnungsfaktor O) sowie der Zeitfaktor 5. Die dänische Norm DS4106 gibt für die Beschreibung eines voll entwickelten Brandes im Brandraum eine dem Eurocode ähnliche Gleichung wie folgt an:

Θg = 20+ 345 × log (8×t×Γ+1) / 1+0.04 × (t/td)3.5

Der Zeitpunkt, bei dem die maximale Temperatur im Brandraum max erreicht wird, hängt im Wesentlichen von der Brandlast und den Ventilationsverhältnissen ab. Der Bemessungswert für die Brandlastdichte qf,d bezogen auf die Grundfläche Af kann nach Anhang E der EN 1991-1-2 ermittelt werden. Für Wohnhäuser und Büros liegt die Brandlast meist in einem Bereich von etwa 600 bis 1000 MJ / m2. Dies entspricht einer Brandlast von etwa 150 bis 200 MJ / m2 bezogen auf die Gesamtfläche des Brandraums. Das Wärmespeichervermögen der Raumhülle (b) wird durch die thermischen Eigenschaften der Umfassungsbauteile bestimmt. Bestehen die Umfassungsbauteile ausschliesslich aus Beton, ergibt sich ein hohes Wärmespeichervermögen. Auf der anderen Seite ist für Umfassungsbauteile aus Holz das Wärmespeichervermögen deutlich geringer, dafür sind die Isolationseigenschaften besser.

Der Feuerwiderstand kann entweder am Einzelbauteil oder am Gesamttragwerk nachgewiesen werden. Bei einzelnen Bauteilen, zum Beispiel einem Träger oder einer Stütze, werden diese aus dem Gesamttragwerk herausgeschnitten und die mechanischen Einwirkungen sowie die Lagerbedingungen während des Brands als konstant angenommen. Auf Grundlage des ISO-Normbrands wird der rechnerische Nachweis mit Hilfe des Euronomogramms7 geführt. Soll ein Gesamttragwerk berechnet werden, müssen auch mögliche Kraftumlagerungen im Brandfall berücksichtigt und die Zugfeldwirkung bei Verbunddecken einbezogen werden. Die Naturbrandversuche an mehrgeschossigen Verbundtragwerken haben gezeigt, dass Gesamttragwerke im Brandfall oft ein wesentlich besseres Tragverhalten aufweisen als Einzelbauteile.[8]

Nachweisverfahren

Zur Erläuterung des Berechnungsablaufes dient das Beispiel einer Schaltzentrale, wobei die Temperaturen im Brandraum vereinfacht auf der Basis des parametrisierten Temperaturmodelles berechnet werden. Dieses ist an strenge Anwendungsgrenzen gebunden: Grundrissfläche A 500 m², Raumhöhe h 4.0 m, Öffnungsfaktor 0.02 O 0.20 m1/2 (keine Öffnungen im Dach und in der Decke). Ausserhalb dieser Grenzen ist eine Brandsimulation mit einem Zonen- oder CFD-Modell erforderlich. Es empfiehlt sich folgendes Vorgehen:

1. Die Randbedingungen müssen mit den Brandschutzbehörden festgelegt werden. (Darf Naturbrand angewandt werden? Welche Anforderungen an den Feuerwiderstand unter Naturbrand sind einzuhalten – z. B. kein Einsturz, Tragwiderstand während bestimmter Zeitdauer ?)

2. Die Brandlast wird aufgenommen und die Bemessungsbrandlast festgelegt. (Wird die Brandlast über die Nutzungsdauer verändert? Gibt es Unterschiede in der Lagerung zwischen Jahreszeiten, Wochentagen oder Tageszeiten? Werden Art und Menge von Rohmaterial oder Fertigprodukten verändert?) Die Bemessung der Brandlast richtet sich nach dem Sicherheitskonzept. Üblich ist es, einen Wert einzusetzen, der während 80 % der Zeit nicht überschritten wird.

3. Die Raumdaten werden aufgenommen (Raumgeometrie, thermische Eigenschaften von Decke, Boden und Wänden, Ventilationsöffnungen wie Türen, Fenster und Oblichter – das Zerbrechen von Glas während eines Brandes kann die Lüftungsbedingungen verändern und ist entsprechend dem Glastyp zu beachten).

4. Der Temperaturverlauf im Brandraum wird aus den aufgenommenen Randbedingungen entsprechend den oben angegebenen Methoden berechnet.

5. Die Bauteiltemperaturen werden aus dem Temperaturverlauf im Brandraum und dem Wärmeübergang durch Strahlung und Konvektion bestimmt. Bei Stahlbauteilen spielen dabei die Massigkeit (ausgedrückt durch den Profilfaktor V / A7) und eine eventuell vorhandene Brandschutzverkleidung eine grosse Rolle.

6. Der Versagenszeitpunkt des Bauteils oder des Tragwerks wird berechnet. Dabei haben neben der Temperaturentwicklung im Bauteil insbesondere das Spannungsniveau (Ausnutzungsgrad), mögliche Lastumlagerungen und die Abtragung von Lasten über Membranwirkung eine grosse Bedeutung.

7. Der berechnete Feuerwiderstand wird mit den von den Behörden festgelegten Anforderungen verglichen.

Als Berechnungsbeispiel dient eine Schaltzentrale mit geringer Brandlast. Sie ist 1515 m gross und 4 m hoch. Die Decken und Wände bestehen aus 15 cm Beton. Es gibt eine grosse Wandöffnung von 3.75 m / 3.0 m. Die Decke ist eine Verbunddecke mit ungeschützten Trägern IPE 450 als einfache Balken gelagert und mit einem Ausnutzungsgrad von μfi,d=0.6. Die Brandbelastung ist gering und beträgt 200 MJ / m2. Anforderung ist, dass die Träger diesen Brand ohne Einsturz während 60 Minuten überstehen müssen. Als einfachste Methode für die Berechnung der Raumtemperatur bietet sich der Anhang A des Eurocode 1, Teil 1–2, an. Mit den Angaben des Anhangs C der Norm SIA 263 kann daraus in Zeitschritten von einigen Minuten die Stahltemperatur berechnet werden. Das erfordert bei einer Handrechnung einiges an Rechenzeit. Leicht lässt sich die Aufgabe aber mit dem Programm Difisek lösen, das für den Brandraum und den Träger die gegebenen Raum- und Stahltemperaturen liefert (Bild 3). Für den Nachweis der Tragfähigkeit wird zuerst die kritische Temperatur aus dem Lastausnutzungsgrad z. B. mit dem Euronomogramm bestimmt (Verbundträger mit Betondecke K = 0.7; Ausnutzungsgrad μ = 0.6 [aus Statik]; daraus folgt im Euronomogramm: cr = 620 °C). Der ungeschützte Stahlträger erreicht nach circa 39 Minuten eine maximale Temperatur von 533 °C. Diese Temperatur liegt unterhalb der kritischen Temperatur von 620 °C, der Träger wird den Brand überstehen. Die Anforderung «kein Einsturz während 60 Minuten» ist erfüllt, und der Träger kann ungeschützt bleiben.

Wäre die Brandlast nicht 200MJ / m2, sondern 500 MJ / m2, ergäben sich andere Temperaturen (Bild 4). Die maximale Temperatur im Träger beträgt 723 °C nach 66 Minuten. Der Träger würde 60 Minuten Branddauer nicht überstehen, sondern seine kritische Temperatur von 620 °C bereits nach rund 40 Minuten erreichen. Die Anforderungen wären somit für die höhere Brandlast von 500 MJ / m2 nicht erfüllt. Der Träger müsste z. B. mit einer Brandschutzisolation geschützt werden.

Brandschutzbemessung in der Sanierung

In einem bestehenden Industriegebäude in Baden aus den 1950er-Jahren musste im Zuge einer Sanierung und teilweisen Umnutzung auch der Brandschutz sichergestellt werden. Das Gebäude besteht aus einer 6-geschossigen Stahlrahmenstruktur mit Stahlbetondecken und einem Untergeschoss in Stahlbeton. In den Obergeschossen wurden die Fabrikationsflächen sukzessive in Büroflächen umgenutzt. Im Erdgeschoss besteht ein operativer Produktionsbetrieb der Maschinenindustrie, der äusserst empfindlich gegen Störeinflüsse durch Bauarbeiten ist. Auch ein nur teilweises Stilllegen oder gar das Verlegen des Betriebs wäre nur mit äusserst hohem Aufwand möglich gewesen.

Im Brandfall führt die erhöhte Temperatur zu Abplatzungen an den Betondecken. Bei sehr hohen Temperaturen verliert der Stahl einen Teil seiner Festigkeit und seiner Steifigkeit. Im Rahmen des Brandschutznachweises muss deshalb insbesondere überprüft werden, ob die Stahlstruktur innerhalb einer gewissen Zeit nicht zu hohe Temperaturen erreicht. In den Obergeschossen konnte der Brandschutz durch partielles Verkleiden der Stahlstruktur sichergestellt werden. Im Erdgeschoss war der zusätzliche Planungsaufwand für Naturbrandberechnungen gerechtfertigt, da die Produktionsflächen eine sehr geringe Brandlast (Metallbauteile und zwischengelagerte Holzpaletten) aufweisen.

Der Naturbrand wurde mit einem Computermodell simuliert. Dabei stellte sich heraus, dass die tragenden Stahlbauteile in einem Brandfall grösstenteils nicht über die kritische festigkeitsmindernde Temperatur erwärmt werden. So konnte nicht nur gezeigt werden, dass die Stahlstruktur während der vorgeschriebenen Branddauer nicht versagt, sondern darüber hinaus auch, dass ein Einsturz im Brandfall bei vorhandener Nutzung ausgeschlossen werden kann.

Die Kosten für die Naturbrandberechnungen lagen zwar in etwa im Rahmen der Baukosten für eine Verkleidung der Stahlkonstruktion, allerdings konnten immense Folgekosten (Beeinträchtigung der Produktion) vermieden werden. In Zukunft muss der Bauherr sicherstellen, dass Brandlast und Belüftungsverhältnisse niemals ungünstiger werden als in der Naturbrandberechnung berücksichtigt. Insbesondere bei Nutzungsänderungen muss die Situation neu beurteilt werden. Im dargestellten Fall sind diese Auflagen für den Bauherrn im Vergleich zu den baulichen Massnahmen, die sonst erforderlich gewesenen wären, akzeptabel. Die Brandschutzbemessung mit Naturbrand erfordert zwar einen erhöhten Planungs- und Bemessungsaufwand, kann in Spezialfällen jedoch eine sichere und wirtschaftliche Lösung darstellen.

Rechtliche Grundlagen und Einschränkungen

Die Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen hat im Jahre 2003 Mustervorschriften9 erarbeitet. Diese wurden durch das zuständige Organ der Interkantonalen Vereinbarung zum Abbau technischer Handelshemmnisse (IVTH) verbindlich erklärt und auf den 1. Januar 2005 in Kraft gesetzt. Sie gelten nun in allen Kantonen. Die Brandschutzvorschriften 2003 der VKF enthalten Feuerwiderstandanforderungen auf ISO-Normbrandbasis. Sofern eine Sprinkleranlage vorhanden ist, gelten reduzierte Anforderungen an den Feuerwiderstand, was insbesondere bei Stahl- und Holzbauten zu grösserer Flexibilität in der Planung und zu Kosteneinsparungen führt. Die Brandschutzvorschriften der VKF erlauben darüber hinaus in Ziffer 6.2 der Richtlinie « Tragwerke » explizit den Nachweis des Feuerwiderstandes mit Hilfe von Naturbränden für Sonderfälle. Dabei wird der Feuerwiderstand nicht für den bekannten ISO-Normbrand, sondern für eine Naturbrandkurve beurteilt, welche die Randbedingungen im Brandraum möglichst realistisch abbildet. Dies kann insbesondere bei grossen Räumen mit geringer Brandlast erhebliche Vorteile für Stahlkonstruk-tionen bieten. Der Nachweis mit Naturbränden setzt die Zustimmung der Behörde voraus, mit der auch gemeinsam die Anforderungen und Parameter festgelegt werden müssen.

Ein wichtiger Parameter ist die Brandlast, also die Menge der in einem Raum vorhandenen brennbaren Güter. Die ETH Zürich hat im Auftrag der VKF eine umfangreiche Erhebung von Brandlasten in Industrie- und Gewerbebetrieben durchgeführt. Es zeigt sich, dass die Brandlasten sowohl je nach Nutzung als auch innerhalb einer Nutzung stark streuen können. Für einen möglichst realistischen Nachweis mit Naturbrand sollten daher die Brandlasten vor Ort direkt aufgenommen werden. Dies führt für den Betrieb zu einer Nutzungseinschränkung, da keine Erhöhung der Brandlast über die Bemessungsbrandlast hinaus toleriert werden kann. Nutzungsänderungen erfordern eine Überprüfung der Brandlast und die Zustimmung der Behörde.

[ Mario Fontana, Prof. Dr.sc.techn., dipl. Ing. ETH, Institut für Baustatik und Konstruktion, ETH Zürich

Roland Bärtschi, Dr. sc. techn., dipl. Ing. ETH, Urech Bärtschi Maurer AG, Bauingenieure ETH/SIA/USIC, Zürich

Walter Borgogno, Dr. sc. techn., dipl. Ing. ETH, Borgogno Eggenberger Partner AG, St. Gallen

Beat Schaffner, eidg. dipl. Bauleiter, Spiegel Partner AG, Zürich ]TEC21, Mo., 2007.04.16

Anmerkungen

[1] Stahlbau Zentrum Schweiz, SZS, steeldoc 02706, Technische Dokumentation.

[2] Norm SIA 260, Grundlagen der Projektierung von Tragwerken.

[3] Bryl S., Frangi T., Schneider U.: Simulation von Modellbränden in Räumen – Alternative Methoden zur Beurteilung von Brandschutzmassnahmen. SI+A, Schweizer Ingenieur und Architekt, 15/1987.

[4] EN 1991, 1–2, Eurocode 1: Grundlagen der Tragwerksbemessung und Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1–2, CEN, Brüssel, 2003.

[5] Zeitfaktor Γ=(O / b)2/(0.04 / 1160)2

[6] DS: Danish Code of Practice for Concrete Constructions. DS411, Version 4.1. Danish Standardisation Organisation, 1999.

[7] Euronomogramm, Fire Resistance of Steel Structures, ECCS No 89, ECCS. Brussels, 1996.

[8] C. G. Bailey, D. B. Moor, J. T. Robinson: Fire Safe Design: A new Approach to Multi Storey Steel-Framed Buildings. SCI Publication P288, The Steel Construction Institute, Silwood Park, Ascot, 2000.

[9] BS-Vorschriften VKF, Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen, 26.3.2003, Bern.

Literatur

– DIFISEK CD Program EN 1991-1-2 Profil Arbed SA, Arcelor Group;

www.arcelor.com / sections / DIFISEK / DIFISEK_welcome.html

– J.B. Schleich et al.: Competitive steel buildings through Natural fire safety concept, NFSC. ECSC

research 7210-SA125, 1994 – 1998, Final Draft parts 1–5, July 2000.

– SECURE with Steel network: Netzwerk von Spezialisten für Structural Fire Safety Engineering;

www.securewithsteel.com, www.constructalia.com (fire engineering).

16. April 2007 Mario Fontana, Roland Bärtschi, Walter Borgogno, Beat Schaffner