Editorial

Stadtreparatur – drei Beispiele

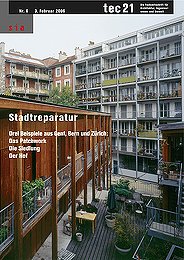

Was können partizipative, «sanfte» Erneuerungsprojekte für eine nachhaltige Stadtentwicklung leisten? In Zürich Wiedikon steht das heutige Vorzeigeobjekt «Dreieck». Der genossenschaftlich organisierte Häuserblock ist in den letzten Jahren zu einer beliebten Adresse für Wohnen und Kleingewerbe geworden. Auch in anderen Städten gibt es einstige Problemgebiete, die sich aus eigener Kraft zu Garanten sozialer Stabilität und kleinen Motoren wirtschaftlichen Lebens entwickelt haben. Wie entstehen solche Projekte? Kann die Planung von ihnen lernen? Martin Albers und Res Keller, die als Architekten und Planer bzw. Bauherrenvertreter am Dreieck beteiligt waren, vergleichen den Ilot13 in Genf, das Obere Murifeld in Bern und das Dreieck in Zürich. Christian Schwager hat die drei Orte fotografiert.

Architektur kann Menschen Möglichkeiten bieten und sie anziehen – oder sie verscheuchen. Weil Renovieren und neu Bauen den Wohnraum verteuert, werden dabei in der Regel ärmere Leute vertrieben und wohlhabendere angezogen. Das kann Vorteile bringen, wenn dadurch in einem Quartier, wo sich Probleme ballen, die Bewohnerschaft wieder vielfältig genug wird, um die nötigen Funktionen selbst zu organisieren. Doch Sanieren allein löst natürlich soziale Probleme nicht, sondern verteilt sie nur anders. Wenn Kontrolle und Unterstützung durch langjährige Nachbarn wegfallen, werden schwierige Hausgenossen zu teuren Patienten. Eine kostengünstige Sozialpolitik und eine nachhaltige Stadtentwicklung suchen deshalb funktionierende soziale Netze zu erhalten und, wo sie am Reissen sind, zu verstärken. Das kann ein Grund sein, Altbauten stehen zu lassen und sanft zu sanieren. Die Architektur kann dabei eine wichtige Rolle spielen.

Nun mag heute der Ersatzneubau aus ökologischer Sicht die bessere Lösung sein, dazu ökonomisch mit weniger Risiko behaftet und in der Regel sozial einfacher als Instandstellungen zusammen mit der betroffenen Bevölkerung. Aber die Erhaltung von Altbauten hat einen positiven Effekt, der meist zu wenig hoch bewertet wird: die kulturelle oder städtebauliche Nachhaltigkeit. Es ist auffällig, wie oft heute in Wettbewerbsprogrammen «Identität» verlangt wird. Alte Häuser haben sie bereits. Am Altbestand hängen kulturelle Werte, die nicht in kurzer Zeit herstellbar sind: Ästhetische und räumliche Merkmale haben sich über lange Zeit mit Biografien von Menschen zu so komplexen soziokulturellen Phänomenen wie Identität und Identifikation verwoben. Dank dieser Qualität kann Altbestand zum Motor für Entwicklungen werden. Die bewusste Überlagerung von Alt und Neu veranschaulicht Geschichte. Altes macht Heimat konkret. Droht sein Verlust, mischt sich die Bewohnerschaft nicht selten ein. Daraus kann eine produktive Organisation und schliesslich ein kreatives Projekt entstehen.

Warum sind solche Projekte nicht häufiger? Altbestand und Bevölkerung in die Planung zu integrieren ist umständlich. Es ist verständlich, wenn Investoren den Mehraufwand partizipativer Ansätze scheuen. Doch die Sorgfalt, die nötig ist, um beispielsweise die vitale Dichte an Kleingewerbe zu organisieren, wie sie das Dreieck heute aufweist, kann fast nur mit Bewohner-Engagement aufgebracht werden. Um dieses Potenzial konsequenter nutzen zu können, wäre es nötig, den Aufwand von Fachleuten in partizipativen Verfahren als Planerleistung kalkulierbar zu machen und zu honorieren.

Ruedi Weidmann, weidmann@tec21.ch

Inhalt

Die Collage

Martin Albers

Renovieren und neu Bauen, zusammen mit der Bevölkerung: Der dichte Block Ilot13 am Hauptbahnhof Genf ist eines von drei Beispielen erhaltender Stadterneuerung, die in dieser Nummer vorgestellt und verglichen werden.

Die Siedlung

Orm Bonsma

Im Oberen Murifeld in Bern bestimmten die Hausgemeinschaften den Standard ihres Hauses nach der Renovation. Die kommunale Siedlung wurde dadurch vielfältiger. Sie erhielt den SIA-Preis für nachhaltiges Bauen.

Der Hof

Priska Ammann

Das Dreieck in Zürich ist heute eine begehrte Adresse zum Wohnen, Arbeiten und Einkaufen. Die Bewohnerinnen und Bewohner haben den Block samt Hofgebäuden sanft renoviert und mit zwei Neubauten ergänzt.

Die Stadt weiterbauen – ein Vergleich

Martin Albers, Res Keller

Die vorgestellten Projekte wollten ein Stück Stadt nicht ersetzen, sondern mit den vorhandenen Häusern und Leuten weiterentwickeln. Was bieten sie für eine auch sozial und kulturell nachhaltige Stadtentwicklung?

Wettbewerbe

Neue Ausschreibungen und Preise / Kreis und Kubus in Feuerthalen / Werkstätten in Chur / Knifflig: Sanierung Spital Aarberg / Strandbad Jona: Langbau oder Rundbau?

Magazin

FSC-zertifiziertes Holz / Europäische Städte im Vergleich / Energiequelle am Meeresgrund / Buwal wird Bafu / Olympiastadion St. Moritz / Leserbrief: Zweifel an Erdbebentauglichkeit; mit einer Stellungnahme der Caritas

Aus dem SIA

Anfragen an den Rechtsdienst / SIA als Anlaufstelle für Medien /

Erfolgreiche Verhandlungen zum KBOB-Vertrag / Dachverband der baugewerblichen Zeichnerberufe gegründet / Wahlen in Kommissionen im 2. Semester 2005

Produkte

Impressum

Veranstaltungen

Die Siedlung

Die Siedlung Oberes Murifeld in Bern war als Arbeitersiedlung vor der Stadt entstanden und fast ein Jahrhundert lang nicht wesentlich renoviert worden. Die Wohnungen hatten zwei oder drei Zimmer, Essküchen, WC, Holzofenheizung und weder Bad noch Balkon. Die Mieten waren günstig und die Menschen zufrieden. Doch um 1990 wurde eine Renovation unausweichlich.

Es war abzusehen, dass die Renovation zur Vertreibung praktisch der gesamten Bewohnerschaft führen würde, falls dabei heutige konventionelle Standards angewandt würden. Da sich aber die Siedlung im Besitz der öffentlichen Hand befand, konnte die Frage, wie aufwändig sie renoviert werden sollte, auch öffentlich diskutiert und entschieden werden: Eine Motion führte zum Beschluss des Stadtparlaments, die Siedlung sanft und in Absprache mit den Bewohnerinnen und Bewohnern zu renovieren.

Zwei Häuser wurden als Pilotprojekt ausgewählt: Der Sozialarbeiter Edi Martin sollte den Partizipationsprozess strukturieren und moderieren, die Architekten Tilman Rösler und Arnold Furrer sowie Peter Keller (ARB) machten sich an die Arbeit, den Prozess möglichst transparent zu gestalten.

Als Basis des Entscheidungsprozesses stellten sie den Unterschied zwischen Instandsetzung und Wertvermehrung klar. Die Instandsetzung ist zum Unterhalt der Bauten unverzichtbar und kann nicht ins Ermessen der Mieterschaft gestellt werden; ihre Kosten wurden dafür nur teilweise auf den Mietzins umgeschlagen. Wertvermehrende Massnahmen aber, wie etwa der Bau von Balkonen, werden zwar zu 100% auf die Miete überwälzt, wurden hier aber ins Ermessen der einzelnen Mieterinnen und Mieter oder der jeweiligen Hausversammlung gestellt. Ein kleiner Mietzinsaufschlag wurde zur Finanzierung des Partizipationsprozesses veranschlagt.

Für die wertvermehrenden Massnahmen entwickelten die Architekten zusammen mit Mieterinnen und Mietern des ersten zu renovierenden Hauses einen «Bau-kastenkatalog», der den Entwurf in einzelne Teilmass-nahmen zerlegte, jede genau beschrieb und mit einem Kostenvoranschlag zur Wahl anbot. So konnte sich jede Mieterschaft in Ruhe überlegen, welche Bauelemente wünschenswert und erschwinglich waren. Das Angebot reichte von sehr sparsamen Konzepten, wie zum Beispiel einem Gemeinschaftsbad im Keller oder der Beibehaltung der Ofenheizung, bis zu relativ weit gehenden Eingriffen wie Zentralheizung, Wohnungszusammenlegung, neuen Lukarnen oder Balkonen. Beschlüsse über wohnungsübergreifende bauliche Massnahmen mussten in den Hausversammlungen gefasst werden.

Nach aussen konnte sich die Individualität der Häuser vor allem durch Farbe darstellen – und das gab einiges zu diskutieren. Alle Putzflächen sind nun hellgrau gestrichen, die Fensterläden dafür bunt – pro Haus in je einer Farbe, die von der Blockversammlung aus einem vorgegebenen Farbfächer und in Abhängigkeit von der Farbgebung am Nachbarhaus gewählt wurde. Die Farbigkeit der Fensterläden steht heute als Code für das Konzept Murifeld.

Dieses Instrumentarium wurde in der Folge auf alle Häuser der Siedlung angewandt. Weitere Architekturbüros wurden beigezogen, die jeweils im Dialog mit «ihren» Mieterinnen und Mietern arbeiteten. Der Baukastenkatalog musste übernommen werden, konnte aber um neue Elemente erweitert werden. Andererseits wurden die wirksamsten Kostensparer, Kellerbad und Holzheizung, aus dem Katalog gestrichen: Die Stadtverwaltung war der Ansicht, solche Substandardwohnungen seien langfristig nicht vermietbar.

So entstanden Häuser mit unterschiedlichen Standards und Wohnungsmieten. Wer mit der Lösung nicht leben konnte, für die sich sein Haus entschied, dem stand immer noch die Möglichkeit offen, innerhalb der Siedlung in ein Haus umzuziehen, das seinen individuellen Zielen besser entsprach. Um das zu erleichtern, wurde eine Wohnungsbörse eingerichtet, mit der die Mieterschaft bis heute die Möglichkeit hat, die Wohnungsvergabe selbst zu beeinflussen. Für den sozialen Zusammenhalt des Quartiers ist diese Wohnungsbörse offenbar eine geeignete Institution.

Zu grösseren baulichen Eingriffen kam es nur in der Häuserzeile direkt an der Muristrasse aus Gründen des Lärmschutzes: Statt Balkonen wurden hier Wintergärten gebaut, und die Lücke zwischen den beiden Baukörpern an der Muristrasse wurde mit einem Neubau geschlossen, der einen Quartiertreff und eine Kindertagesstätte beherbergt. Auf der Quartierseite bezieht sich das Gebäude auf die Mindstrasse, die so zum sozialen Zentrum des Quartiers wird. Wer hier an einem Sommernachmittag zwischen grossen Blumentöpfen im Schatten unter alten Bäumen sitzt und den Kindern zuschaut, sieht, dass die Erneuerung der Siedlung Oberes Murifeld ein Erfolg war.TEC21, Do., 2006.02.02

Umfang:

Renovation: 39 Häuser zweier Grundtypen mit zusammen ursprünglich 276 Whg., einige wurden zusammengelegt

Neubau: 1 Quartiertreff, 1 Kindertagesstätte, 1 Whg.

Energie:

Unterschiedlich: Holz- und Gaszimmeröfen, Gasthermen, Gaszentralheizung pro Gebäudegruppe.

02. Februar 2006 Orm Bonsma

verknüpfte Bauwerke

Siedlung Oberes Murifeld

Die Collage

Direkt nördlich der Gleise des Genfer Bahnhofs Cornavin liegt der «Ilot 13» des Quartiers Les Grottes. Nichts an den vom Bahnhof sichtbaren Fassaden verrät, dass der Block ein kleines städtebauliches Meisterwerk darstellt und in seinem verwinkelten Inneren hervorragende Wohnqualitäten bietet.

Tritt man von der Rue des Gares in den Hof des Ilot13, entdeckt man zwischen alten, ganz alten und neuen Häusern eine grüne, lebhaft genutzte Oase, eine zunächst labyrinthisch anmutende Abfolge verschiedenartiger Aussenräume, mal grün, mal gepflastert, hier offen, dort überdacht. Die Neubauten in diesem Ge-webe fallen durch überdurchschnittliche Qualität auf. Auf der Strassenseite öffnet sich der Block mit mehreren Läden und Restaurants der Öffentlichkeit. Hier hat ein einst abgeschriebenes Stück Stadt wieder in den Stadtorganismus zurückgefunden.

Das Quartier Les Grottes entstand im 19. Jahrhundert mit dem Bau der Eisenbahn auf einer älteren, dörflich-vorstädtischen Struktur. Seit den 1970er-Jahren wurde Les Grottes von einem Stadterneuerungsprozess erfasst, der den Block 13, am Rand des Quartiers zwischen den Bahngleisen und dem Parc des Cropettes gelegen, jedoch zunächst unberührt liess. Von den einen als Schandfleck im Herzen der Stadt betrachtet, den es zu bereinigen galt, war der Ilot13 für andere ein Stück Heimat geworden, das sie schützen und entwickeln wollten. Dazu gehörte eine Gruppe von Bewohnern, die sich zunächst als Hausbesetzer, dann als legalisierte Zwischennutzer in zwei Gebäuden von historischer Bedeutung eingerichtet hatten: einer alten Poststation und einem einst prächtigen Wohn- und Geschäftshaus der Bahngesellschaft Genf–Lyon.

Das Erneuerungsprogramm der Stadtverwaltung sah einen rundum geschlossenen Block mit viel kommer-zieller Nutzung und einem ausgeräumten Innenhof vor, zu dessen Verwirklichung auch die beiden historischen Bauten abgebrochen werden sollten. Der inzwischen gegründete Bewohnerverein vertrat dagegen das Leitbild des offenen Blocks mit kleinteilig durchmischter Nutzung und gegliedertem Innenhof.

In dieser Situation meldete die Stadt den Block als Aufgabe für den internationalen Wettbewerb Europan91 an. Zwar hielt das Programm am Prinzip des geschlossenen Blocks fest, doch verschickte der Bewohnerverein im Einvernehmen mit Europan ein Zweitprogramm an die Teilnehmer, das den Erhalt der historischen Bauten empfahl. Die Entwürfe aller Preisträger basierten schliesslich auf dem Zweitprogramm, so auch das Siegerprojekt des Genfer Büros Atelier89. Es schälte mit viel räumlichem Einfühlungsvermögen das Beste aus der Lage zwischen Park und Bahnhof heraus und schuf in einer collageartigen Konzeption ein differenziertes Raumangebot für verschiedenste Nutzungen.

Die Intervention nutzte die Heterogenität der Bebauung zur Schaffung von Räumen mit unverwechselbarer Identität. Auf der Seite zum Park durchstösst ein langer, flacher Neubau aus Holz den Hofrand und schafft so eine Blicköffnung aus dem Hofinneren zum Park. Zugleich entsteht ein Eingangsplatz zu einer

halböffentlichen Passage durch den Hof. Die zurückversetzte Lage der Poststation erhält in diesem Kontext neuen Sinn. Rechts und links der Passage liegen ruhige, geschützte Wohnhöfe zu gemeinschaftlicher Nutzung der Anwohner. Über offene Treppenhäuser und breite Laubengänge zieht sich das abgestufte System der Aussenräume bis vor die Wohnungstüren der Neubauten.

Auf Basis dieses Konzepts konnte ein Konsens aller Beteiligten gefunden werden. Neben den Neubauten des Atelier89 renovierten der Bewohnerverein die Poststation und eine aus dem Verein hervorgegangene Genossenschaft das alte Geschäftshaus der Bahn – in Eigenregie unter Leitung des Architekten Morten Gisselbaek. Der Block gewann an positiver Ausstrahlung und wurde attraktiv für weitere engagierte Bauherrschaften: Grosse Wohnbauten zweier neu gegründeter Genossenschaften schlossen den Block im Norden und brachten dem Bewohnerverein neue Mitglieder. Der Verein betreibt heute die Poststation als Quartierhaus mit Bistro und Kulturprogramm.TEC21, Do., 2006.02.02

02. Februar 2006 Martin Albers

verknüpfte Bauwerke

Ilot 13

Die Stadt weiterbauen – ein Vergleich

Bauen im Bestand ist die Aufgabe der Gegenwart. Doch was ist nachhaltiger: Ersetzen oder Weiterbauen? Die in diesem Heft vorgestellten Projekte versuchten aus dem Bestand heraus neue Werte zu schaffen. Halten sie, was man sich anfangs von ihnen versprach?

Die Erneuerungsprojekte in Genf, Oberes Murifeld in Bern und Dreieck in Zürich gingen alle von Zweifeln an der gängigen Ersatzbaupraxis aus. Entstehen Qualität und kultureller Reichtum der Stadtgestalt nicht wesentlich durch die Kontinuität von Alt und Neu, also durch Weiterbau? Vergeben wir nicht für die Stabilität des Quartiers wichtiges soziales Kapital, wenn wir mit der Bausubstanz auch die Bevölkerung austauschen? Wäre es nicht ökologisch sinnvoller, den Bestand nachhaltig zu optimieren, statt das gesamte Material auszutauschen? Führt es letztlich nicht zu wirtschaftlich günstigeren Lösungen, wenn der Bestand verbessert und erweitert statt neu gebaut wird?

Die Revitalisierungen sollten zusammen mit der Bevölkerung und im architektonischen Dialog mit der vorhandenen Struktur den Bestand ökologisch aufbessern und so günstigen Wohnraum erhalten. Doch taten sie das in je verschiedener Gewichtung. Sie liefern dadurch vielfältige Anregungen, aber keine Rezepte, die auf andere Situationen übertragbar wären. Es zeichnet erhaltende Erneuerungen gerade aus, dass sie aus dem lokalen baulichen und sozialen Kontext einzigartige Lösungen entwickeln.

Architektur: kontinuierlich oder kontrapunktisch

Beim Bauen im Bestand besteht die Gefahr, dass «der Zufall mit leidigem Besen die Häuser zusammenkehrt»1, wenn es nicht gelingt, mit einem gestalterischen Gesamtkonzept auf den Bestand zu reagieren und aus der Polarität von Neu und Alt eine bereichernde Di-mension zu entwickeln. Die komplexeste Leistung er-bringt hier der Wettbewerbsentwurf für den Ilot13.

Sein Konzept geht raffiniert mit dem Blockrandprinzip um: Der Rand des Blocks wird betont – doch gezielt an einer sinnvollen Stelle durchbrochen. Der Rand wird hoch und hart inszeniert und die Blockeinbauten niedrig und hölzern – doch ist es gerade eine fast monumentale Reihe von Holzstützen, die den Blick aus dem Innersten des Blocks hinaus überraschend ins Grün des gegenüberliegenden Parks leitet. Gerade der scheinbar weiche Holzbau durchschiesst den steinernen Rand, sodass dieser sich aufzubäumen scheint zu einem Turm. Erst die Blocköffnung an dieser Stelle gibt der Rückversetzung der alten Postkutschenstation von der Strasse einen Sinn: Das alte Gebäude wird zum Torhaus am Blockeingang aufgewertet. Hier wird Alt und Neu nicht nur verwoben, sondern sogar eine Versöhnung geschaffen zwischen dem Blockrand und einer noch älteren Parzellierung.

Im viel kleineren Dreieck war ein Ausbrechen aus dem Hofrandkonzept nicht sinnvoll. Dafür wurde hier der Hof mit seinen Einbauten neu zu einer Raumcollage gefasst, die aus der Not der räumlichen Enge die Tugend eines dichten Raumkontinuums schafft. Mehrere kleine, durch enge Durchlässe verbundene Hofräume lösen sich wie wechselnde Bühnenbilder ab. Die Neubauten verlängern dieses Raumgefüge durch ihre Erschliessung über offene Treppen und Laubengänge bis in die Häuser hinauf. Die neuen Wohnungen sind mit grossen Fenstern auf den Hof bezogen und bieten dank unkonventionellen Grundrissen dennoch Rückzugsraum und Einsichtschutz.

Im Murifeld ging es hauptsächlich um die Erhaltung des Bestandes. Einzige städtebauliche Neuerung ist die Lückenschliessung an der Murifeldstrasse. Die aber steht geometrisch wie sozialräumlich im Brennpunkt und gibt der bis dahin geometrischen, aber ungerichteten Anlage einen deutlichen Schwerpunkt.

Einen interessanten Ansatz bietet das Murifeld mit seinem Konzept, die Häuser, die ursprünglich einander glichen wie ein Ei dem anderen, unterschiedlich zu behandeln. So entstanden verschiedene Standards und Identitäten und eine gewisse soziale Durchmischung. Hervorzuheben ist, dass diese Diversifikation nicht künstlich aufgesetzt wurde, sondern aus dem Entscheidungsprozess mit vielen Mietparteien und mehreren Architekturbüros gewissermassen von selbst entstand.

Der Einbezug des Bestands in das entwerferische Konzept gab allen drei Quartieren einen aussergewöhnlich starken Charakter. Das fördert ihre Fähigkeit, Heimat zu sein. Und ist es nicht gerade das, was Wohngebiete beliebt macht?

Bewohnerpotenzial eingebunden

Dass es in allen drei Beispielen gelungen ist, das Eigeninteresse der Bewohnenden in Engagement für ihr Quartier umzumünzen, sieht man als Besucher auf den ersten Blick. Der gemeinschaftliche Aussenraum wird intensiver benutzt als üblich. Es herrscht eine entspannte soziale Kontrolle, Fremde werden oft gegrüsst oder gar neugierig angesprochen. Die Wohngebiete locken nicht nur weitere Bewohner an, sondern strahlen auch Stabilität in ihr Umfeld aus. Zeichen dafür sind die beiden Neubauten, die im Ilot13 neu gegründete Genossenschaften auf einstigen Gewerbegrundstücken errichtet haben, oder das Haus Ankerstrasse 11, das die Genossenschaft Dreieck auf der anderen Strassenseite später noch kaufen und ins Quartierleben reintegrieren konnte.

Angetreten waren alle drei Projekte indes mit dem Ziel, die Bewohner nicht zu vertreiben. Ist das gelungen? Dazu muss man die Fluktuation am Quartierdurchschnitt messen. Da zeigt sich, dass im Dreieck die Mieterbewegungen seit Beginn des Umbaus erheblich geringer sind als in der Umgebung. Im Murifeld ist die Konstanz der Bewohnerschaft ebenfalls hoch. Schwieriger zu beurteilen ist die Situation im Ilot13, weil dort nur in einigen Häusern das Ziel verfolgt wurde, die Bewohnerschaft zu halten. Solange der Status der Hausbewohnerschaft nicht legalisiert war, herrschte in den besetzten Bauten grosse Fluktuation; diejenigen Leute aber, die an der Übernahme des Baurechtsvertrags und an der Renovation beteiligt waren, wohnen überwiegend heute noch da.

Die Integration der ausländischen Mieter war den Initianten im Dreieck ein besonderes Anliegen. Gastarbeiterfamilien sind häufig weniger an Wohnqualität inte-ressiert als daran, Geld für das Leben in der Heimat zu verdienen. Sie suchen schnell eine billigere Wohnung, wenn die Miete steigt oder gar Anteilscheine gezeichnet werden müssen. Die Genossenschaft Dreieck trug dem Rechnung, indem sie sehr kleine Kapitalanteile verlangte. Sie konnte so einen wesentlichen Teil der Ausländerinnen und Ausländer halten – und manchen im Rahmen von Selbstverwaltung, Bauhütte und Kantine sogar Arbeit geben.

Graue Energie genutzt

Neue Bauten sind besser gedämmt und effizienter geheizt als alte. Ist die Ökobilanz eines Neubaus aber in jedem Fall besser? Lohnt es sich dafür, die im Bestand eingebaute graue Energie zu vernichten, mit Hunderten Lastwagenfahrten Altmaterial weg- und neues Ma-terial heranzutransportieren? Klar ist, dass auch Altbauten ökologisch optimiert werden können. Das muss sich nicht auf Regenwasserversickerung oder bessere Dämmung beschränken, sondern kann auch High-Tech-Lösungen umfassen wie die zentrale Heizung des Dreiecks durch eine Grundwasser-Wärmepumpe. Im Gegensatz dazu wurde in einigen Wohnungen im Murifeld die Holzofenheizung beibehalten und damit gezielt ein Low-Tech-Weg beschritten, der nicht weniger effizient sein muss.

In allen drei Beispielen führte das Prinzip, nicht zu reparierende Teile möglichst auszuwechseln, ohne das übergeordnete System zu stören, zu innovativen Detaillösungen und tiefen Kosten.

Doch wirtschaftlicher als Neubau?

Dass alle drei Projekte einen wesentlichen Teil der Bewohnerschaft am Ort halten konnten, zeigt, dass die Mieten erschwinglich geblieben sind. Immerhin sind sie erheblich gestiegen – von extrem niedrig auf güns-tig. Im Murifeld stieg die Miete bei einer ohne Wertsteigerung renovierten 2-Zimmer-Wohnung von 311 auf 351 Franken. Wegen der wertsteigernden Massnahmen liegt die Durchschnittsmiete heute indes bei etwa 640 Franken. Im Dreieck haben sich die Mieten im Schnitt etwa verdoppelt; eine 4-Zimmer-Wohnung mit neuem Minibad kostet statt 800 heute 1600 Franken. Dass sanfte Erneuerung durchaus wirtschaftlich sein kann, bestätigte die Vergleichsstudie der Firma Wüest&Gabathuler zum Dreieck.

Im Dreieck und im Murifeld wurde bei der Berechnung der Mieten bzw. des Baurechtszinses der Wert des Landes mit null eingesetzt, weil der Erwerb so weit zurücklag, dass die Kosten als amortisiert gelten konnten. Die Städte Bern und Zürich verzichteten damit darauf, den Marktwert des Bodens zu realisieren. Dafür handelten sie sich den Sozialwert einer Bevölkerung ein, die sich mit ihrem Ort in der Stadt identifiziert, ihn pflegt und eigene Probleme lösen kann – ein Gewinn, der sich in sozialer Stabilität und in der Einsparung von Ausgaben für Sicherheit, soziale Unterstützung und Integration niederschlägt. In Analogie zur Klimapolitik formuliert: Projekte dieser Art internalisieren eine ganze Anzahl von externen Kosten.

Wann lohnt sich der Aufwand?

Mit dem baulichen Bestand zu arbeiten ist sinnvoll, wo er zur Identität einer Adresse beiträgt oder Qualitäten für das Alltagsleben hergibt, die nicht so einfach wieder herzustellen sind. Dabei muss es sich nicht einmal um denkmalpflegerische Besonderheiten handeln. Es genügt die vielfältige Nutzbarkeit des Wohnumfeldes, die kleinteilig gewachsene Quartiere oft aufweisen. Je mehr solche Qualitäten vorhanden sind, desto grösser ist die Chance, langfristig Attraktivität, Identifizierung, Stabilität und damit auch Marktwert zu schaffen.

Mit einer Bewohnerschaft zu arbeiten ist sinnvoll, wenn zumindest eine aktive Minderheit bereit ist, sich für ihr Quartier zu engagieren, Verantwortung zu übernehmen und Entscheide zu fällen. Das lohnt sich vor allem, wenn Quartiere eine schwierige Umbruchphase vor sich haben, in der Bevölkerung und Investoren ein gemeinsames Interesse daran haben, die Qualität der Adresse zu wahren oder zu entwickeln, und wenn intakte soziale Netze vorhanden sind. Diese stellen ein Kapital dar, mit dessen Hilfe zum Tragen kommen kann, was der Stadtsoziologe Luzius Burckhardt erkannte: Beim Neubauen macht man Fehler. Beim Umbauen korrigiert man Fehler.TEC21, Do., 2006.02.02

Anmerkung

1 J.W. Goethe: Maximen und Reflexionen, Nachlass, Über Kunst und Kunstgeschichte

02. Februar 2006 Martin Albers, Res Keller

Der Hof

Die Häuser im «Dreieck» in Zürich wurden jahrelang nicht unterhalten, da sie dem Verkehr weichen sollten. Später wollte die Stadt das Quartier mit einem Neubaukonzept revitalisieren. Die Bewohnerinnen und Bewohner allerdings empfanden sich als durchaus vital. Sie übernahmen die Gründerzeithäuser und machten daraus ein gepflegtes Stück Stadt zum Arbeiten, Wohnen und Einkaufen.

Um eine seit den 1950er-Jahren geplante Kreuzung zweier Hauptverkehrsachsen verwirklichen zu können, hatte die Stadt alle Häuser des dreieckigen Blocks zwischen Anker-, Zweier- und Gartenhofstrasse aufgekauft. Als in den Achtzigerjahren deutlich wurde, dass diese Planung nie umgesetzt werden würde, arbeitete man auf ein Ersatzbaukonzept hin. Ein grosser Teil der Gründerzeithäuser sollte einem Neubau Platz machen – zwar entlang der alten Baulinien, aber grösser und höher, mit ausgeräumtem Hof und einer Tiefgarage. Durch markant höhere Mieten wäre mit der Bausubstanz auch die Bevölkerung ausgetauscht worden.

Allerdings funktionierte das nachbarschaftliche Beziehungsnetz im Block überdurchschnittlich gut. Das verträgliche Nebeneinander verschiedener Schichten und Nationen war auch für das umliegende Quartier positiv. So erhoben die Bewohnenden Widerspruch gegen den Ersatzneubau. Unterstützt wurden sie von Architektinnen und Architekten aus fünf verschiedenen Büros, die sich in der «Architekturgemeinschaft Dreieck» formierten. Zusammen mit dem Bewohnerverein entwickelten sie einen Vorschlag zur erhaltenden Erneuerung durch sanfte Renovation und ergänzenden Neubau – mit dem Ziel, günstigen Wohnraum zu bewahren, die Bewohnerschaft am Ort zu halten und die Bausubstanz nachhaltig in der städtebaulichen Struktur der bisherigen, kleinteiligen Parzellen fortzuentwickeln.

Den Ausschlag gab schliesslich die Ökonomie. Nachdem die Stadt Ersatzbauprojekt und Gegenvorschlag bis zur Stufe eines Vorprojektes hatte entwickeln lassen, wurden in einem unabhängigen Gutachten die jeweiligen Betriebskosten einschliesslich der notwendigen Abschreibungen ermittelt. Dabei wurde für Neubauten in den ersten 30 Jahren keine Abschreibung gerechnet. Es zeigte sich, dass das Ersatzbauprojekt in diesem Zeitraum nur etwa Gleichstand mit einer erhaltenden Weiterentwicklung erreichen konnte; mit Einsetzen der Abschreibung hätte sich seine Wirtschaftlichkeit weiter verschlechtert. Damit war abzusehen, dass es im Gemeinderat keine Mehrheit finden würde. 1996 konnten die Bewohnenden, nun organisiert als Genossenschaft, ihre Häuser im Baurecht übernehmen. In einem fünfjährigen Prozess wurden neun der Häuser renoviert und zwei durch Neubauten ersetzt.

Im Zentrum des Konzepts stand der Hof als gemeinschaftliches Foyer des Quartiers. Seine Vielgestaltigkeit macht ihn gross – denn die Vielzahl verschiedener Nischen erleichtert das Nebeneinander unterschiedlicher Aktivitäten. Deshalb blieben die Hofgebäude und mit ihnen die Gewerbebetriebe erhalten. Die Dächer der Hofbauten dienen als Terrassen, im Erdgeschoss liegt an zentraler Stelle der gemeinschaftliche Waschsalon.

Die Altbauten wurden nach dem Ersatzteilprinzip renoviert: wiederverwendbare Teile reparieren und schadhafte ersetzen, möglichst ohne das übergeordnete System zu stören. Neue Balkone und der Einbau von Badezimmern werteten die Wohnungen auf – keine einfache Aufgabe, denn für das Bad sollte kein Zimmer geopfert werden, und die Küche musste gross genug bleiben, um darin essen zu können.

Zwei Neubauten ergänzen den Wohnungsmix der Altbauten. Sie heben sich in ihrer Architektur vom Bestand ab, fügen sich aber volumetrisch ins Raumkonzept des Gesamtprojekts ein. Über Balkone, Laubengänge und grosse Fenster öffnen sich die Wohnungen zum Hof; grosszügige Räume, offene Grundrisse und innovative Detaillösungen prägen das Innere.

Ein effizientes Partizipationsmodell bezog alle Beteiligten mehrsprachig in Informationsfluss und Meinungsbildung ein, delegierte die Umsetzung einmal gefasster Ziele aber an eine professionell arbeitende Baukommission. Gratisarbeit, wie sie in vergleichbaren Fällen oft geleistet wird, um Kosten zu sparen, wurde im Interesse einer zuverlässigen und befriedigenden Arbeitsweise vermieden. Vielmehr schuf man sich selbst Arbeitsplätze: Die genossenschaftseigene «Bauhütte» übernahm – im Wettbewerb mit externen Firmen – möglichst viele Bauarbeiten. Die Mitarbeitenden konnten so aus der Renovation der eigenen Wohnungen einen Teil des Lebensunterhalts bestreiten. Zur Verpflegung wurde ein öffent-

licher Mittagstisch eingerichtet, der bis heute im Hof der Gartenhofstrasse 27 werktags um 12.15 Uhr ein günstiges Menü anbietet. Viel Sorgfalt verwandte die Genossenschaft auf die Vergabe frei werdender Gewerberäume. So findet man heute im Dreieck fast alles, was Leib und Seele zusammenhält – vom Lebensmittelladen über eine Bar, einen Reparaturdienst, eine Buchhandlung, eine Hebamme, einen Coiffeur und vieles mehr bis zur öffentlichen Bibliothek.TEC21, Do., 2006.02.02

Daten:

1986: Wettbewerb mit dem Ziel weitgehenden Abbruchs

1988: Gründung des Vereins «Das Dreieck»

1991: Studie im Auftrag des Hochbauamts zur Machbarkeit der Renovation

1995: Baurechtsübernahme durch Stiftung SBW

1998: Übernahme durch Genossenschaft Dreieck

1997-2000: Renovationen

2000-03: Neubauten

Umfang:

Renovation: 9 Häuser mit zusammen 43 Whg., 7 Läden, 1 Bar sowie Hofgebäuden mit Gewerberäumen und Waschsalon

Neubauten: 2 Häuser mit zus. 12 Whg., 1 Gastzimmer, 4 Büros,

1 Laden, 1 Bibliothek, 1 Gemeinschaftsraum (Kantine)

Energie:

Neubauten im Minergiestandard, Grundwasser-Wärmepumpe

(Wärmeverbund ganzes Dreieck), Energiecontracting mit Stadt Zürich.

02. Februar 2006 Prisca Amman

verknüpfte Bauwerke

Häuser im «Dreieck»