Editorial

Holz schmeckt

Holz darf in der Schweiz immer mehr zeigen, wie leistungsfähig es ist. Die neuen Schweizer Brandschutzvorschriften VKF lassen die Verwendung von Holz als Tragwerk mittlerweile bis zur Höhe von sechs Geschossen zu. Die Möglichkeiten semi- oder vollindustrialisierter Vorfertigung, welche der Holzbau hervorragend zu nutzen weiss, kommen unter der neuen Regelung verstärkt zum Tragen: Ein Massstabsprung vom Einfamilienhaus zu grossen Objekten wird möglich. An der Fassade kann Holz – etwa in Form grossflächig vorgehängter Elemente – sogar in Gebäuden bis zu acht Geschossen eingesetzt werden. Der moderne Holzbau ist schnell und fähig, wirtschaftlich auch im grossen Massstab mitzuhalten. Kontinuierlich steigende Marktanteile im Hochbau und der selbstverständliche Eingang in Mischbauweisen sind der Beweis für die wachsende Akzeptanz des Materials.

Leistungsfähigkeit ist die Voraussetzung dafür, dass Holz auch überzeugend Mehrwerte für sich reklamieren kann, die erst bei vertiefter Betrachtung ins Spiel kommen. Zum Beispiel die klimapolitische Relevanz: Wenn Holz zu dauerhaften Produkten wie Gebäuden verarbeitet wird, entzieht dies dem natürlichen Kreislauf Kohlenstoff und setzt ihn für Jahrzehnte, unter Umständen sogar für Jahrhunderte fest. Die Holzlager im Schweizer Gebäudepark entsprechen netto schon heute rund 45Mio.t deponiertem Kohlendioxid. Der nachhaltigste Nutzen von Holz im Bauwesen besteht aber in seiner Verwendung anstelle anderer Baustoffe. Denn die Herstellung der meisten Holzprodukte benötigt markant weniger Energie als die Fertigung anderer Produkte. Durch die Energieeffizienz der Verarbeitung sinkt der Ausstoss von Treibhausgasen erheblich. Werden die bei der Verarbeitung entstehenden Abfälle konsequent thermisch verwertet, können mit einem zusätzlichen Holzverbrauch von 1Mio.m3 fester Holzmasse im Bauwesen in der Schweiz rund 1Mio.t Kohlendioxid-Äquivalente eingespart werden. Bauherrschaften und Investoren werden künftig solche Überlegungen vermehrt anstellen.

Doch auch die Endverbraucher sind zunehmend empfänglich für die Mehrwerte von Holz. Sie schätzen es, dass das Material eine Verbindung mit der Natur schafft. Und sie sind, wenn sie sich für Holz entschieden haben, damit ausserordentlich zufrieden, wie eine kürzlich publizierte Erhebung der Bieler Hochschule für Architektur, Bau und Holz ergeben hat. Welche Aussage erfasst diesen Mehrwert besser als diejenige, die der Titel dieses Standpunktes macht? Aussagen über Holz brauchen solche Emotionalität, um die Menschen zu erreichen. Die 2006 anlaufende Endverbraucher-Kampagne der Schweizer Wald- und Holzwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Umwelt (Bafu) scheut sich deshalb nicht davor, sie auszusprechen. Ungewohnt? Vielleicht. Aber deswegen nicht weniger treffend im Gespräch mit den Kunden auch des Architekten und Ingenieurs: den Konsumenten.

Christoph Starck, Direktor Lignum, Holzwirtschaft Schweiz

starck@lignum.ch

Inhalt

Perrondach und Markthalle

Daniel Engler

Zwei neue Holzbauten des Bonaduzer Ingenieurs Walter Bieler sind im letzten Jahr fertig gestellt worden. Überrascht die Perronüberdachung in Filisur durch die Abweichung vom Gewohnten, beeindruckt an der neuen Viehmarkthalle im toggenburgischen Wattwil die unprätentiöse, der Nutzung angemessene Gestaltung.

Bauen mit Zedern

Tetsuro Kurokawa

Die in Japan heimischen, schnellwachsenden Zedern und Zypressen sind keine idealen Bauhölzer insbesondere die Verleimung ist aufwändig. Eine von traditionellen Bauformen abgeleitete Bautechnik kann ihre Vorzüge aber trotzdem zum Tragen bringen, und die Abhängigkeit Japans von importiertem

Holz liesse sich vermindern.

Blickpunkt Wettbewerb

Neue Ausschreibungen und Preise / Preise oder Entschädigungen? / Zentrum für Wohnen und Pflege, Binningen / Areal Giessen, Meilen / Wohnsiedlung Schaffhauserstrasse, Zürich

Magazin

Schweizer planen Riesenhaube für Teleskop / Holzbauforum 2005 in Garmisch / Holzwissen

Aus dem SIA

Normenprojekt Erhaltung von Tragwerken / «Neue Horizonte» von holz21: Vorankündigung der Auszeichnung 2006 / Beitritte im 4. Quartal 2005/ Preisausschreiben erdbebensicheres Bauen

Produkte

Impressum

Veranstaltungen

Beilage zu diesem Heft

SIA-Architekturpreis 2005/06

Bauen mit Zedern

In Japan gelten Bäume als Medium, durch das die Geister der Vorfahren auf diese Welt zurückkommen. Für die Tragstruktur der Häuser wurden daher früher oft Bäume oder baumähnliche Stützen verwendet. Die einheimischen Hölzer, schnell wachsende Zedern und Zypressen, sind keine idealen Bauhölzer. Eine von traditionellen Bauformen abgeleitete Bautechnik könnte ihre Vorzüge aber dennoch zum Tragen bringen, und die Abhängigkeit Japans von importiertem Holz liesse sich vermindern.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die japanische Forst- und Holzbautradition einen schweren Stand. Eine starke Industriemacht zu werden war zu dieser Zeit das Hauptanliegen. So wurde Japan zum grössten Importeur von Holzprodukten wie auch von Nahrungsmitteln. In jüngster Zeit wird nun versucht, etwas Gegensteuer zu geben. Die Erhaltung bewaldeter Flächen – sie bedecken rund 60% des Landes – wird zum Beispiel mit Steuervergünstigungen unterstützt. Wälder spielen unter anderem bei der Wasserversorgung der grossen Städte eine zentrale Rolle.

Holzbau in Japan

Die Pfosten-Riegel-Konstruktion ist heute die hauptsächliche Konstruktionsweise in der japanischen Holzarchitektur. Sie wird als «althergebrachte» Bautechnik angesehen, obwohl sie erst nach dem Zweiten Weltkrieg eine weitere Verbreitung fand. Unter anderem weil zu dieser Zeit das Holz knapp war, geschah die Entwicklung der Holzständerbauweise mit schlanken Elementen.

Balken werden dabei mit kurzen, dünnen Pfosten verbunden, die nahe beieinander stehen. Die aussteifenden Wände gewährleisten die Stabilität gegenüber Wind und Erdbeben. Von Gesetzes wegen sind die Methoden der Berechnungen vereinheitlicht worden. Allerdings erwies sich dies als schwierig und teilweise ungenau, da sich in derselben Tragstruktur gelenkig verbundene Pfosten und die starren Wände wiederfinden. Das Problem der Diskrepanz zwischen den Vorschriften und den statischen Berechungen ist heute noch nicht gelöst und wird sich bei der Bemessung mehrstöckiger Bauten eher noch verschärfen. Seit Herbst 2004 sind in Japan bis zu vierstöckige Holzbauten erlaubt. Falls die zulässigen Gebäudehöhen noch erhöht werden – was geplant ist –, wäre das im Vergleich zu anderen fortschrittlichen Holzbaunationen ein hoher Standard.

Skelett aus dicken Hölzern

Traditionelle japanische Holzkonstruktionen basieren auf einer im 9. Jahrhundert entwickelten, sehr wandelbaren Skelettkonstruktion aus dicken Hölzern. Zu diesen Skeletten existierten, basierend auf japanischer Tradition, verschiedene Füllelemente: eine Schiebetüre, ein transportables Heizungssystem, eine Leuchte usw. All diese Elmente wurden miteinander kombiniert und stellten eine spezifische Art zu leben dar.

Im 15. Jahrhundert verschwanden die grossen Bäume einerseits wegen kriegerischer Ereignisse, auf der anderen Seite entwickelte sich die Holzbautechnik weiter. Die dann aufkommende Rahmenbauweise mit schlanken Bauteilen und Stützen sowie fein bearbeiteten Holz-oberflächen brachte eine neue Ästhetik in die Architektur. Der so genannte Sukiya-Style kam ohne Skelett aus, und es wurden schlankere Konstruktionsteile, vorzugsweise aus Fichtenholz, verwendet. Diese Baumart wurde im 4. Jahrhundert erstmals eingeführt. Sie hatte in Japan allerdings einen schweren Stand. So wurden die Fichten im Westen des Landes von Borkenkäfern fast vollständig zerstört, und auch als Konstruktionsholz kann es durch weisse Ameisen und Pilze beschädigt werden. Man beschränkte die Verwendung von Fichte darum oft auf die Dachkonstruktion.

Vorteilhafte Resistenz

Die in Japan heimischen, schnell wachsenden Zedern und Zypressen allerdings sind ebenfalls keine idealen Bauhölzer. Ihre Festigkeit ist im Vergleich zur Fichte geringer, und die Materialeigenschaften sind inhomogen. Der grosse Herzholz-Anteil macht auch die Laminierung beschwerlich.

Im japanischen Klima mit viel Regen und hoher Luftfeuchtigkeit ist aber die Resistenz gegen Fäulnis ein zentraler Faktor, insbesondere auch in Bezug auf die Erdbebensicherheit (das grosse Hanshin-Awaji-Erdbeben hat im Jahre 1995 an Häusern in Holzrahmenbauweise grosse Schäden verursacht). Da Herzholz in diesem Bereich besser abschneidet als Splintholz, gibt es hier einen Vorteil der Zedern und Zypressen gegenüber der Fichte. Durch andere Konstruktionsweisen müsste es möglich sein, von diesem Vorteil auch tatsächlich zu profitieren und mehr einheimisches Holz zu verwenden.

Wurzeln im 17. Jahrhundert

Als Ausgangspunkt diente die Konstruktion der im 17. Jahrhundert entwickelten «Minka»-Bauernhäuser. Diese zeichneten sich durch eine teilsteife Holzrahmenkonstruktion mit grossformatigen Zedern- und Zypressenbäumen aus. Um diese Konstruktion den heutigen Anforderungen anzupassen, müsste allerdings auch die Verwendung von Leimholz möglich sein. Die Laminierung japanischer Zedern und Zypressen ist zwar heute immer noch schwierig, der hauptsächliche Schwachpunkt der Prozesskette scheint aber momentan eher die Trocknung grösserer Teile zu sein. Dabei gehen 10–20% der Masse verloren, was den Preisunterschied zu importierem Leimholz verschärft.

Unser Büro hatte vorerst mehrere Häuser mit teilsteifer Rahmenkonstruktion und Füllelementen (mit importiertem Leimholz) gebaut. Anfang der 1990er- Jahre begannen wir dann mit der so genannten «Skeleton log construction method» (Skelett-Holzstamm-Konstruktion). Als Baumaterial dient entrindete und luftgetrocknete Zypresse oder Zeder. Die hauptsächlichen Einsatzbereiche sind einerseits weitgespannte Strukturen aus gedrungenen Stämmen und andererseits halbsteife Holzrahmenkonstruktionen.

In den letzten zwölf Jahren konnten mehr als 30 Gebäude in dieser Bauart erstellt werden. Übewiegend kamen dabei lokale Handwerker und in der Umgebung geschlagenes Holz zum Einsatz.

[ Überarbeitete Fassung eines am Holzbau-Forum 2004 in Garmisch gehaltenen Vortrages. ]TEC21, Sa., 2006.01.28

28. Januar 2006 Tetsuro Kurokawa

Markthalle und Perrondach

Im letzten Jahr gebaut: zwei unterschiedliche öffentliche Bauten, beide in Holz und vom selben Planer. Überrascht die Perronüberdachung in Filisur durch ihre Abweichung vom Gewohnten, beeindruckt an der neuen Viehmarkthalle im toggenburgischen Wattwil die unprätentiöse, aber durchaus kraftvolle, der Bedeutung angemessene Gestaltung.

Perronüberdachung in Filisur

Man meint im Prinzip zu wissen, wie das Perrondach eines nomalen, kleinen Bahnhofs etwa auszusehen hat–Doppel-T-Stahlstützen, Längsträger und leicht geneigtes Dach in Holz oder ebenfalls in Stahl. Die neue Überdachung des Bahnhofs in Filisur ist vor diesem Hintergrund ungewohnt und überraschend, sie entzieht sich dem gängigen Schema ein Stück weit. Nun ist der mit der Planung beauftragte Bonaduzer Bauingenieur Walter Bieler nicht einer, der sich mit dem Minimum zufrieden gibt. Er sucht in seinen (überwiegend Holz-)Bauten mehr als nur die Erfüllung der notwendigen Anforderungen (vgl. auch tec21 Nr. 33-34/2003). Es interessiert ihn nach eigenen Worten eine Körperhaftigkeit des Ausdrucks. Stabkons-truktionen fehle oft die Kraft, der Landschaft etwas entgegenzusetzen. Die schroffen Berge rund um Filisur bezeichnet er denn auch als Ausgangspunkt seines Entwurfs. Komme dazu, so Bieler, dass Stabkonstruktionen auch nicht mehr wirklich ein Abbild des heutigen, doch viel eher industriellen als handwerklichen Bauprozesses seien.

Filisur ist ein wichtiger Knotenpunkt im Netz der Rhätischen Bahn. Er liegt an der Albulabahn von Chur nach St. Moritz/Poschiavo und ist gleichzeitig Endstation für die Davoser Linie. Der alte Bahnhof des 360-Seelen-Dorfes besass keinen Mittelperron und genügte darum den gestiegenen sicherheitstechnischen und betrieblichen Anforderungen nicht mehr.

Gefügte Scheiben

Nähert man sich dem Bahnhof, fallen auf dem neu gestalteten Perron zuerst einmal das ungewohnte Material und die im Kontrast zum ebenfalls in Holz gebauten alten Aufnahmegebäude stehende, sehr reduzierte Konstruktionsart auf. Bieler hat auf die Situation mit einer weitgehenden Reduktion der konstruktiven Elemente reagiert. Es gibt davon nur drei: das Dach, den Trägerkasten und die vertikalen Tragscheiben. Die Holzverbindungen werden eher heruntergespielt als inszeniert, die Elemente jedoch sind jeweils mit Schattenfugen sauber voneinander abgesetzt. Das alles sieht zwar einfach aus, ist aber planerisch anspruchsvoll. Soll das hochbelastete Bauwerk nämlich eine lange Lebensdauer haben, ist eine penible Einhaltung der insbesondere den Witterungsschutz betreffenden Konstruktionsregeln des Holzbaus notwendig. Die jeweils 2 m langen, senkrecht stehenden Holzscheiben rhythmisieren das total 86 m messende Bauwerk und erinnern mit den regelmässigen rechteckigen Öffnungen an einen Eisenbahnwaggon.

Etwas Geborgenheit

Steigt man von der Unterführung hoch zum Perron, wird gleich der Unterschied zu anderen Bahnhöfen spürbar. Die parallelen Scheiben stehen sich jeweils gegenüber und spannen auf zwei Seiten offene, kleine Räume auf. Man fühlt sich ein wenig geborgen, ist bei stechender Sonne oder auch bei starkem Schneefall geschützt (und sonst ist da immer noch das kleine Warteräumchen). Im Gegensatz zur Seitenansicht wirkt die ganze Konstruktion auf dem Perron selber erstaunlich transparent, und auch beim auf Nischen und unübersichtliche Situationen sensibilisierten Grossstädter kommen keinerlei Sicherheitsbedenken auf.

Die reduzierte und flächige Gestaltung erträgt die unvermeidliche Möblierung und Ausstattung eines solchen Bahnhofs überdurchschnittlich gut. Schön ist, dass auf die üblichen Normgeländer verzichtet wurde. Bieler entschied sich für sehr einfache Stahlgitter mit kräftigen Querschnitten, die der Aufgabe und der ganzen Anlage angemessen sind (Bild 6).

Nicht gelungen ist allerdings die Übertragung des Konzeptes auf den Treppenaufgang neben dem bestehenden Bahnhofgebäude. Was beim langen Mittelperron so überzeugt – die repetitive Anordnung der einfachen Elemente –, wirkt hier eher sperrig.

Konstruktion

Das Dach ist flach und mit dem Kastenträger und den scheibenförmigen Stützen verbunden. Die Dachflächen bestehen wie auch die Scheiben aus 10cm dicken Leimholzplatten. Die mit einem Kiesklebedach belegte Dachfläche neigt sich ganz leicht nach innen und entwässert über den Kastenträger. Dieser ist hohl (Bild 3, Querschnitt) und enthält die Stromversorgung, die Leitungen für das Meteorwasser usw. In Längsrichtung gesehen wirkt die ganze Konstruktion mit den dünnen, rund 3.50 m hohen Tragscheiben fast fragil. Der offenbar biegesteife obere Anschluss an den Kastenträger beruhigt jedoch die ingenieurseitigen Bedenken bezüglich der Querstabilität. Die Scheiben zu beiden Seiten sind denn auch miteinander direkt verbunden durch Stahlträger innerhalb des Holzkastens. Um aber die durch die grosse Angriffsfläche der Scheiben erhöhten lateralen Windkräfte aufzunehmen, war noch mehr nötig: Jede Scheibe ist, entgegen dem Anschein, der ein Abstellen suggeriert, mit jeweils vier Schwertern im unter Terrain sich verbreiternden Fundament biegesteif verankert.

Viehmarkthalle in Wattwil

Seit Mitte letzten Jahres werden Toggenburger Kälber, Rinder und Kühe in einer neuen Markthalle gehandelt. Der wöchentliche überregionale Viehmarkt in Lichtensteig hatte seit längerem unter Platz- und Zufahrtsprob-lemen gelitten, sodass die Genossenschaft Walter Bieler mit der Planung eines Neubaus in Wattwil beauftragte. Unmittelbar neben den Gleisen Richtung Obertoggenburg stösst man nun nach einer Reihe gesichtsloser Gewerbebauten auf das vollständig in Holz erstellte Gebäude.

Bielers Anliegen war es, einen seiner Nutzung als Markt angemessenen Bau mit einer starken Identität zu entwerfen. Die zum Dorf gerichtete Fassade ist durch einen hervortretenden Mittelteil ausgezeichnet und verleiht dem Gebäude damit den erwünschten öffentlichen Charakter. In Anlehnung an die örtliche Bautradition ist dieser Teil, ebenso wie die rückwärtige Fassade, verschindelt. Dem Massstab des Gebäudes entsprechend sind die Schindeln allerdings von übergrossem Format (16u60cm).

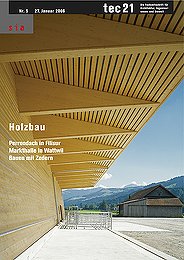

Durch die zwei flügelartigen Vordächer entstehen an den Längsseiten grosszügige wettergeschützte Bereiche, die für den Ablad und teilweise auch das Begutachten und Wägen der Tiere genutzt werden. Mit Dreischichtplatten sorgfältig verkleidete Dreiecksträger im Abstand von jeweils 3.80 m bilden das Tragwerk für längsgerichtete, von unten sichtbare, gehobelte Tragbalken (Titelbild).

Sehr selbstverständlich und «landwirtschaftliche» Stimmung ausstrahlend steht das Bauwerk auf dem grossen, umlaufenden Kiesplatz. Und ganz gelassen senkt sich dieser Kiesplatz auf der Rückseite zum Gebäude hin, um (à niveau mit dem Hallenboden) eine Laderampe für die Viehtransporte auszubilden.

Basilikaquerschnitt

Tritt man durch die seitlichen Tore oder durch den etwas versteckt liegenden Eingang in der Frontfassade in die Halle, überrascht zuerst einmal die Helligkeit. Die Halle ist als Basilika ausgebildet und erhält dadurch trotz der grossen Vordächer viel Licht. Grosse Zweigelenk-Leimbogenträger (die Verbindung in der Mitte ist biegesteif ausgeführt) definieren den Rhythmus der Halle. Sie sind die einzigen sichtbaren Tragelemente überhaupt. Entlang den leicht nach innen geneigten Wänden bilden sie zudem kleine Nischen aus. Einen Kontrast zu den gehobelten Bogenbindern und den glatten Leimholz-Plattenwänden bildet der rau abgezogene, dunkelgrau eingefärbte Monobetonboden. Elegant und selbstverständlich sind die Binder an den Seiten auf einem flachen und leicht geneigten Bankett abgestellt.

Eingestellte Kiste

Die Tiere werden im südlichen Teil der Halle in variabel versetzbaren Gattern präsentiert. Auf der gegenüberliegenden Schmalseite befindet sich das Restaurant, wo man sich nach beschlossenem Handel zusammensetzt. Symmetrisch angeordnet führen zwei seitliche Treppen zu weiteren Sitzplätzen auf dessen Dach. Diese werden bei grösseren Veranstaltungen wie landwirtschaftlichen Messen, Misswahlen (Kühe!) usw. benötigt. Konzeptionell ist die Restaurantbox als separates Element in die Halle eingestellt. Verunklärt wird diese Absicht allerdings durch die knappe Platzierung im zentralen, Richtung Dorf herausgestellten Teil (Bild 10).

Die Rückseite der Halle hingegen hat Bieler bewusst ganz pragmatisch abgeschnitten. Der Querschnitt der Halle läuft bis zum Ende durch, lediglich die Aussenwand ist nach innen versetzt, sodass unter den beiden letzten Feldern ein gedeckter Aussenraum entstanden ist. Dieser Entscheid hatte allerdings zur Folge, dass die rückwärtige Fassade der Halle etwas gar monumental daherkommt. Auf der anderen Seite wird damit die Option einer Erweiterung auch konzeptionell offen gehalten. Die Betonmauern, die die Verladerampe flankieren, sind für diesen Fall bereits als Fundamente für weitere Träger konzipiert.TEC21, Sa., 2006.01.28

Kasten:

Zukünftige Strategie noch offen

Bei der Rhätischen Bahn (RhB) hat der Holzbau im Lauf der Zeit an Bedeutung verloren, obwohl der Kanton Graubünden sehr waldreich ist. Die jüngst erneuerten Perrondächer in Schiers (noch mit Stahlstützen) und Filisur sowie auch der Bahnhof Landquart zeugen von neu erwachtem Interesse und sind gewissermassen auch Pilotprojekte für das zukünftige Erscheinungsbild der RhB. Ob das Schwergewicht nach dem Vorbild der SBB eine Art wiedererkennbare Corporate Identity oder ob im Gegenteil jeder Bahnhof möglichst singulär sein soll, wird zurzeit noch diskutiert.

Für Filisur hatte die Planungsabteilung der RhB die Unterführung bereits mehr oder weniger fertig geplant. Dieses Projekt lag dem erst später vergebenen Auftrag für Gestaltung und Ausführung des Perrondaches zu Grunde. Besuchern des Bahnhofes Filisur ist übrigens unbedingt die Einkehr im kürzlich wiedereröffneten Bahnhofbuffet ans Herz zu legen. Kaffee und ausserordentlich feine Kuchen können in der ehemaligen Leitstelle, wo die alten Stellpulte für das richtige Ambiente sorgen, genossen werden.

28. Januar 2006 Daniel Engler

verknüpfte Bauwerke

Perronüberdachung

Viehmarkthalle