Editorial

Ganz ehrlich: Wann waren Sie eigentlich zum letzten Mal in einer Bibliothek? Als einer der zahlreichen Studierenden unter den Lesern der AW werden Sie dieser Frage sicher nur ein müdes Lächeln abgewinnen können – entweder sitzen Sie gerade in einer Bibliothek, wenn Sie diese Ausgabe durchblättern (übrigens gibt es die AW auch im günstigen Studentenabonnement!), oder Sie müssten sich wahrscheinlich eher fragen lassen, wann Sie das letzte Mal nicht in einer Bibliothek waren. In der Tat sind rund 70 Prozent der Nutzer von Bibliotheken Personen, die diese aufgrund eines Studiums, einer Aus- oder Fortbildung oder Ihres Berufs besuchen – die Eingangsfrage war folglich auch an alle anderen gerichtet. Gehören Sie also zu den verbleibenden 30 Prozent der Nutzer, die Bibliotheken »nur« zum Vergnügen aufsuchen? Ich selbst muss gestehen, dass ich als Nutzer schon seit längerem keine Bücherei mehr von innen gesehen habe (sondern lediglich aus Interesse an der Architektur hin und wieder einen Neubau besichtigt habe). Woran das liegt? Eine gute und nahe liegende Ausrede wäre sicher die Öffnungszeiten der Bibliotheken, die nicht gerade auf die Bedürfnisse berufstätiger Familienväter zugeschnitten sind. Die meisten Bibliotheken haben tatsächlich jedoch mittlerweile auch abends geöffnet, samstags ohnehin. Noch ein paar Ausreden beziehungsweise Vorurteile gefällig? In Bibliotheken herrscht sprichwörtlich eine verstaubte Atmosphäre, es gibt lediglich Bücher und diese sind veraltet, ebenso wie die Ausstattung. Ganz sicher gibt es manche Einrichtung, auf die das alles oder zum Teil (noch) zutrifft, doch sind diese inzwischen fast in der Unterzahl. Bei öffentlichen Bibliotheken hat sich – analog zur Entwicklung neuer Informationstechnologien und den Veränderungen beim Konsumverhalten – einiges getan in den letzten Jahren. Sie haben sich zu Orten entwickelt, an denen man heute als »Kunde« angesehen wird; an denen man nicht nur Literatur suchen und lesen kann, sondern auch Zugang zu einer Vielzahl anderer Medien (zum Beispiel Zeitungen, Zeitschriften, CDs und DVDs sowie Internet) hat. Die Präsentation des Medienbestands und damit auch die Einrichtung der Büchereien orientieren sich heutzutage viel eher an Konzepten, wie man sie von großen Buchhandlungen kennt; vielfach bietet inzwischen ein angegliedertes Café zusätzliche Aufenthaltsqualität. Und nicht zuletzt sind viele Bibliotheken in den letzten Jahren zu wichtigen kulturellen und Identität stiftenden Treffpunkten innerhalb einer Stadt oder Region geworden, an denen Vorträge, Kurse, Vorführungen oder Ausstellungen stattfinden. Es ist nicht von der Hand zu weisen: Bibliotheksbauten boomen derzeit regelrecht; viele veraltete Einrichtungen werden durch zeitgemäße und dem aktuellen Bedarf entsprechende Bauten ersetzt oder ergänzt. Architektonisch äußert sich dies in fließenden, spannungsvollen und dennoch hochgradig funktionalen Räumen, frischen Farben, geschmackvollen Möblierungen und Einbauten sowie interessanten Fassadenkonzepten. Doch sehen Sie in dieser Ausgabe der AW einfach selbst … und statten Sie der Bibliothek in Ihrer Nähe doch bei Gelegenheit mal wieder einen Besuch ab. Arne Barth

Inhalt

Zum Thema

Bibliotheksbauten für das 21. Jahrhundert | Ursula Kleefisch-Jobst

Beispiele

Bibliothek und Kulturzentrum in Thurles | McCullough Mulvin architects

Universitätsbibliothek in Utrecht | Wiel Arets Architects

Bibliothek der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden | ReimarHerbst.Architekten BDA

Bibliothek der Universität der Azoren in Ponta Delgada | a.s* – atelier de santos

Bibliotheks- und Hörsaalgebäude in Weimar | Andreas Meck und Stephan Köppel

Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum der BTU in Cottbus | Herzog & de Meuron

Archiv des Bischöflichen Generalvikariats in Fulda | Sichau & Walter Architekten

Regionales Dokumentationszentrum in Madrid | Mansilla Tuñón

Stadtbibliothek in Des Moines | David Chipperfield Architects

Stadtbibliothek in Lohja | Lahdelma & Mahlamäki Architects

Stadtteilbibliothek in Madrid-Usera | Ábalos & Herreros Arquitectos

Stadtteilbibliothek »Idea Store« Whitechapel in London | Adjaye Associates

Projekt

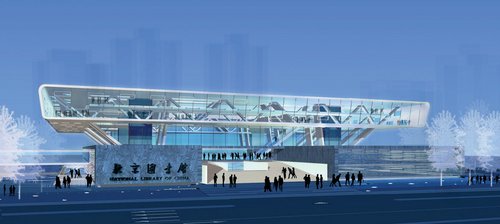

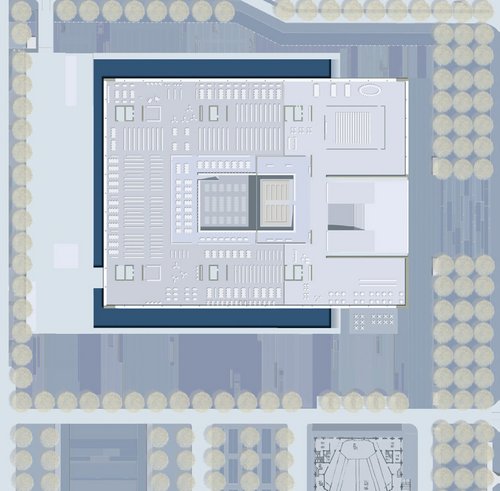

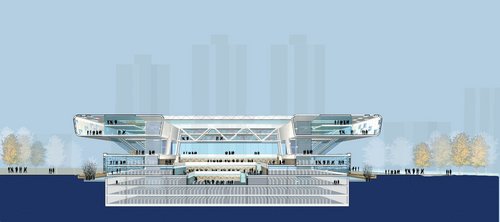

Chinesische Nationalbibliothek in Peking | KSP Engel und Zimmermann Architekten

Hochschularbeit

Bibliotheks- und Kongresszentrum in Ljubljana | Axel Beck

Wettbewerbe

Erweiterung und Sanierung der Oberösterreichischen Landesbibliothek in Linz

Universitäts- und Landesbibliothek in Darmstadt

Mittelpunktbibliothek am Alten Markt in Berlin-Köpenick

Brandenburgisches Landeshauptarchiv in Potsdam

Bibliotheksbauten für das 21.Jahrhundert

Kaum eine Bauaufgabe kann in den letzten drei Jahrzehnten weltweit einen solchen Aufschwung verzeichnen wie der Bau von neuen Bibliotheken. Aller Orten entstehen neue Universitätsbibliotheken sowie öffentliche Büchereien, in unseren Nachbarnländern mittlerweile als »Idea Stores« oder »Mediatheken« bezeichnet. Fünfzig Jahre nach Kriegsende haben viele der Wissenschaftsbibliotheken ihre Kapazitäten erschöpft. Sie müssen erweitert werden, und vielfach kann man die Gelegenheit nutzten, die mittlerweile an verstreuten Standorten gelagerten Bestände wieder zusammenzuführen. Fachbibliotheken werden immer häufiger in Bibliothekszentren zusammengefasst. In Ostdeutschland ergab sich nach der Wiedervereinigung die seltene Chance zur Neugründung von Universitäten mit entsprechenden Bibliotheksbauten. Den öffentlichen Büchereien und Public Libraries sind in den letzten Jahrzehnten immer öfter ihre Besucher und Benutzer abhanden gekommen. Hier sind vor allem neue Konzepte gefragt, um breiteren Bevölkerungsschichten nicht nur den Zugang zu den digitalen Medien und dem World-Wide-Web zu ermöglichen, sondern auch Angebote zu unterbreiten für »lebenslanges Lernen«, die Integration von Ausländern und ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm zu bieten. Das Buch wird zu einer Ware (Anna Klingmann) und das Lesen zum Entertainment. Die Informationsgesellschaft und die digitalen Medien erfordern neue Wege und stellen damit auch die traditionelle Typologie des Bibliotheksbaus in Frage.

Diese wird seit dem Altertum geprägt vom Aufbewahren der Schriftrollen, Manuskripte und Bücher und seit dem Beginn der frühen Neuzeit von der Nutzung durch eine immer größere Öffentlichkeit. So entstand das »Herz« der Bibliothek – der Lesesaal, der maßgeblich die innere Struktur der Bauwerke prägte. Nach außen traten die Bibliotheken lange wenig in Erscheinung, waren sie doch integraler Bestandteil von Kloster- und Residenzanlagen. Der spätkarolingische Klosterplan von Sankt Gallen weist bereits ein freistehendes Gebäude für die Bibliothek aus, und Sansovinos Libreria in Venedig, begonnen 1536, zählt zu den berühmten Beispielen der Renaissance. Aber erst mit dem Beginn des 18. Jahrhunderts entstanden wirklich selbständige Bibliotheksbauten. Den Anfang machte die Bibliotheksrotunde in Wolfenbüttel nach Plänen von Hermann Korb, die zwischen 1706 und 1710 entstanden ist. Die neueren Bibliotheksbauten aber präsentieren sich – anders als ihre Vorläufer – mit bildmächtigen Baukörpern.

Bildmächtige Baukörper als neue Wahrzeichen

2005 wurde die neue Bibliothek der TU in Cottbus von Herzog & de Meuron eingeweiht (Seite 24). Der 32 Meter hohe festungsartige Bau entwickelte sich schnell zum Signet der Universität. Sein amöbenförmiger Baukörper mit Ausbuchtungen und Einschnürungen vermittelt als kapriziöser Solitär zwischen Stadt und Universitätscampus. Die doppelte Glasfassade ist mit überdruckten Buchstaben in verschiedenen Sprachen überzogen. Der Inhalt des Bauwerks wird gleichsam an der Fassade visualisiert. Diese »babylonische Sprachverwirrung« verwebt sich jedoch in der Ferne zu einem abstrakten Muster, das die Geschosseinteilungen überspielt und so dem Bau seinen monolithischen Charakter verleiht. Die Hülle für die Bücher wird hier gleichsam auch zu einem Medium. Diese Idee hatten die Schweizer Architekten bereits 1998 bei der Bibliothek der Fachhochschule in Eberswalde thematisiert. Dort bedruckten sie den kubischen Baukörper mit ausgewählten Fotografien von Thomas Ruff.

Nationalbibliotheken – oft Prestigebauten des Staates – entwickeln sich zu neuen Wahrzeichen. Zu den Grands projets von Frankreichs Staatspräsident François Mitterrand zählte 1995 der Neubau der Nationalbibliothek. Die vier L-förmigen, gläsernen Türme mit ihren fünfundzwanzig Geschossen sollen – so Dominique Perrault – jeweils ein aufgeschlagenes Buch symbolisieren. Nicht ganz so pathetisch, aber dennoch majestätisch erhebt sich seit 1998 die neue Nationalbibliothek Dänemarks am Hafenbecken von Kopenhagen. Den monolithischen Block aus hochpoliertem Granit mit einem gläsernen Atrium in der Mitte bezeichnen die Dänen liebevoll als »Schwarzen Diamant«. Hier wird die Vorstellung von der Bibliothek als Schatzhaus wieder belebt. Am Ulmer Marktplatz schuf Gottfried Böhm 2004 für die Zentralbibliothek eine gläserne Pyramide, die sich als unverwechselbares Bauwerk aus der Altstadtbebauung heraushebt. Weniger prätentiös, mit begrenzten Budgets, aber innovativen Ideen eröffnen in Frankreich und England in sozialen Brennpunkten Stadtbild prägende Idea Stores und Mediatheken.

Stadtbildprägende Mediatheken und Idea Stores

1992 begann man in Frankreich mit groß angelegten Programmen zur Aufwertung der regionalen Bibliotheken. Ziel ist es »lebenslanges Lernen« allen Bevölkerungsschichten zu ermöglichen. 2003 eröffnete in Troyes eine der ersten Mediatheken. Der gläserne, zweigeschossige Bau mit seinem weit auskragenden Dach lockt in das farbige Innere. Den beiden Pariser Architekten Pierre du Bosset und Dominique Lyon war es wichtig, mit der offenen und farbigen Präsenz in einer heterogen Umgebung die Schwellenangst beim Betreten einer Bildungseinrichtung zu überwinden.

Noch demonstrativer im Stadtraum geben sich die beiden Idea Stores des britischen Architekten David Adjaye im Osten Londons, einem Quartier mit der höchsten Analphabetenquote Europas (Seite 50). Die Idea Stores bilden eine Kombination aus Bibliothek, Internetpool und Volkshochschule. 2004 entstand der erste ganz bewusst als Aufstockung eines Einkaufszentrums; seit 2006 ist ein zweiter viergeschossiger Idea Store in Betrieb. Demonstrativ tritt er mit seiner bunten Vorhangfassade aus gelben, grünen und blauen Glaselementen in den Straßenraum. So entsteht ein Vorplatz, der Neugierde wecken soll.

Einen ungewöhnlichen Standort wählten auch die Wiener für ihre neue Zentralbibliothek. Seit 2003 schwebt sie gleichsam über einer der denkmalgeschützten Stadtbahnstationen von Otto Wagner am Wiener Gürtel. Diesen Verkehrsknotenpunkt frequentieren täglich 30.000 Menschen. So versteht der Architekt Ernst Mayr seine Bibliothek auch als einen »Daten-Highway«. Die monumentale Treppenanlage, die auf das Dach der Bibliothek führt, dient als Kommunikations- und Veranstaltungsort.

Von einem solchen multimedialen Stützpunkt träumten auch die Stuttgarter, als sie beschlossen, die neue Zentralbibliothek mit dem Projekt »Stuttgart 21« – der Umgestaltung des Bahnhofs – zu verknüpfen. Den 1999 international ausgeschriebenen Wettbewerb gewann der Koreaner Eun Yang Yi. Er entwarf einen kristallinen Baukörper, in dessen Zentrum sich ein meditativer Lesesaal befindet, umgeben von fließenden Raumzonen für multimediale Angebote. Neben großen Neubauten gibt es natürlich auch eine Unzahl von Erweiterungen im Bestand.

Implantiert

Zu den spektakulärsten Beispielen zählen die Juristische Bibliothek, die der Schweizer Architekt Santiago Calatrava gleichsam über dem Hof des Züricher Universitätsgebäudes schweben lässt, und die neue Bibliothek für die Freie Universität Berlins. Den als »Brain« bezeichneten Bibliotheksbau implantierte Norman Foster in den Komplex der »Rostlaube«. Unter einer freitragenden Hülle stapeln sich, wie bei einer »Etagère« (Doris Kleilein), vier auskragenden Geschosse, in der Gebäudemitte liegt das offene Treppenhaus. Die Arbeitsplätze reihen sich entlang der Hülle, um möglichst viel Tageslicht zu erhalten, zum dunkleren Kern hin sind die Regale angeordnet. Die Staffelung der Ebenen ermöglicht Blickachsen durch das gesamte Gebäude.

In einem von Madrids ältesten Stadtvierteln baute José Ignacio Linazasoro Rodriguez unlängst die Ruine von San Fernando zu einer Bibliothek um. Statt Kirchenbänke stehen nun niedrige Buchregale und Arbeitstische im Kirchenschiff und unter der ehemaligen Vierung befindet sich die Informationstheke. Weihevolle Stimmung herrscht in dieser Bibliothek, in der bewusst Altes und Neues nebeneinander gesetzt ist. Ebenfalls in Madrid beherbergen seit 2003 die Gebäude der aufgelassenen El Águila-Brauerei jetzt die Regionalbibliothek und das Stadtarchiv (Seite 34). Die Bibliothek befindet sich im ehemaligen Malzspeicher mit Lesesälen auf vier Geschossen; in den restaurierten Gerste-Silos werden die Bücher magaziniert.

Lesesaal – Leselandschaft

Der Lesesaal – ein archaisches Element der Bibliothek – bleibt auch bei den meisten Neu- und Umbauten bestimmend. 2002 nahm die Sächsische Landes-, Staats- und Universitätsbibliothek in Dresden ihren Betrieb auf. Herzstück dieses viel beachteten Entwurfes von Ortner & Ortner ist ein dreigeschossiger Lesesaal, der in das Erdreich eingegraben wurde, um so durch ein großes Oberlicht gleichmäßig belichtet zu werden. Ausgestattet mit edlem Parkett und hölzernen umlaufenden Regalen, ist ein Raum entstanden in der Tradition der großen Lesesäle von Michelangelos Laurenziana bis Labrousts Bibliothèque Geniève. Es gibt aber Neubauten, bei denen versucht wurde, den Lesesaal durch offene Kommunikationsebenen und Leselandschaften zu überwinden.

2003 stellten Auer Weber den Bibliotheksbau für die Universität in Magdeburg fertig. Die Gestalt des Gebäudes wurde aus einem komplex gefalteten Band unterschiedlicher Breite entwickelt. So reagiert der Bau auf die benachbarten Institutsgebäude und das ursprünglich dichte Gewebe sternförmiger Plätze. Im Inneren bewirkt das gefaltete Band, das mal Decke, mal Wand, mal Boden ist, ein komplexes Raumkontinuum. Die einzelnen Ebenen sind gegliedert durch Regalreihen, Lesezonen sowie eingestellte gläserne »Möbel« mit Einzel- oder Gruppenarbeitsplätzen. Entstanden ist eine spannungsreiche »Leselandschaft«, wie die Architekten es bezeichnen. Diese ermöglicht nicht nur konzentriertes Arbeiten, sondern auch Wissensaustausch.

Dass Bibliotheken heute nicht nur »Wissensspeicher« sind, sondern die Aneignung der Information Erlebnischarakter bekommt und die Bedürfnisse der unterschiedlichsten Nutzer bedienen muss, hat Rem Koolhaas in seinem Bibliotheksneubau in Seattle umzusetzen versucht. Inspirieren ließ er sich dabei von Shopping-Malls. Deutlich definierte Funktionsebenen sind in dem amorphen Gebilde mit seiner Gitternetzhaut übereinander gestapelt. Die einzelnen Ebenen aber sind gegeneinander verschoben, so dass im Inneren offene Raumgefüge von fast dramatischer Wirkung entstehen. Durch die Verwendung unterschiedlicher Materialien und Möblierungen wurden atmosphärisch differenzierte Zonen geschaffen. Zwischen der 5. und 10. Ebene windet sich die »Bücherspirale«. Dort befinden sich auf einer sanft ansteigenden Rampe 75 Prozent der Bücher. Gleich einem »Urban Walk« kann der Besucher von seiner Neugierde getrieben, an den Regalen entlang schlendern. Auf der 10. Ebene verzichtete auch Koolhaas nicht auf einen Lesesaal mit herrlichem Ausblick über die Stadt. Bei allem Anspruch zukunftsweisend zu sein, weist auch dieser Bibliotheksbau klassische Elemente auf.

In unseren Nachbarländern entstehen zurzeit große Bibliotheken als zentraler Bestandteil von Kultur- oder Wissenschaftszentren: So die neue Public Library mit Theater, Cafes, Geschäften und Büros in der Nähe des Amsterdamer Hauptbahnhofs von Jo Coenen. Nächstes Jahr eröffnet in Turin, auf einem aufgelassenen Industrieareal, ein neues Kulturzentrum nach Plänen von Mario Bellini, das neben der kommunalen Bibliothek, zwei Theater, ausländische Kulturinstitute, Restaurants und Geschäfte beherbergen wird. In Lausanne plant die Polytechnische Universität als Erweiterung des Campus ein Learning Center. Ein ehrgeiziges Projekt, das nicht nur für die Lehrenden und Studierenden der Universität gedacht ist, sondern jedermann offen stehen soll – ein riesiges Ideenlaboratorium. Aus dem Wettbewerb 2004, zu dem zwölf weltweit führende Büros geladen wurden, gingen Ryue Nishizawa und Kazuyo Sejima als Sieger hervor. Sie entwarfen ein zweigeschossiges Gebäude, das wie ein leicht vom Wind bewegtes Stück Stoff über dem Boden schwebt. Große kreisförmige Öffnungen sind in dem Baukörper ausgestanzt um Tageslicht einströmen zu lassen und eine natürliche Luftzirkulation zu ermöglichen. Es soll eine »Landschaft« entstehen, in der alle Funktionen mit einander verwoben sind. Fazit: Die Bibliothek ist im Wandel. Die unterschiedlichen baulichen Lösungen spiegeln die Suche nach neuen Konzepten, wohin der Weg im 21. Jahrhundert allerdings genau führen wird, bleibt eine spannende Frage.Architektur + Wettbewerbe, So., 2007.03.18

18. März 2007 Ursula Kleefisch-Jobst