Die geglückte Sanierung eines Bürohauses aus den 1970er-Jahren in Wien-Landstraße. Wie eine architektonische Bruchlandung zur Bereicherung der gründerzeitlichen Stadt wurde.

Die geglückte Sanierung eines Bürohauses aus den 1970er-Jahren in Wien-Landstraße. Wie eine architektonische Bruchlandung zur Bereicherung der gründerzeitlichen Stadt wurde.

Der Esel, behauptete Le Corbusier, hat alle Städte des Kontinents gezeichnet. „In den Landstrichen, die sich nur nach und nach bevölkerten, zottelte der Karren hin und her, wie es Erdbuckel und Löcher, Steine oder Sumpf geboten. Ein Bach war ein gewaltiges Hindernis. So sind Wege und Straßen entstanden. An den Kreuzungen der Straßen errichtete man die ersten Häuser entlang dem Wege des Esels.“ Le Corbusier meinte das nicht als Kompliment. Seine Idealvorstellung von Stadt war die gerasterte Stadt des Ingenieurs, auf Stützen schwebend, vom Terrain losgelöst und einer rationalen Ordnung folgend.

An kaum einem anderen Ort in Wien treffen diese zwei Prinzipien so hart aufeinander wie im dritten Wiener Gemeindebezirk im Bereich nördlich des Rochusmarkts zwischen Rasumofskygasse und Kundmanngasse. Im Zentrum des Areals liegt das Palais Rasumofsky, dessen Garten im frühen 19. Jahrhundert bis zum Donaukanal reichte, der damals noch Flusslandschaft mit unscharfen Konturen war. Die Landstraßer Hauptstraße, die Erdbergstraße und die Rasumofskygasse sind typische, gekurvt dem Geländeverlauf folgende „Eselswege“.

Als der Garten des Palais Rasumofsky im 19. Jahrhundert verkauft wurde, kamen die Ingenieure zum Zug. Sie zogen einen Blockraster über das Areal, der Richtung Donau mit Zinshäusern gefüllt wurde. Da eine Straßenbahn quer durch das Gelände zur Rotundenbrücke geführt werden musste, schnitten die Ingenieure die Kundmanngasse ins Gelände ein und trennten damit einen Teil des Rasumofskygartens ab, der wie eine kleine Insel im Stadtgefüge zurückblieb. Es war dieses Grundstück, das Ludwig Wittgenstein seiner Schwester Margarethe als Standort für den Bau einer Villa empfahl. Er hatte es Anfang der 1920er-Jahre entdeckt, als er seine Ausbildung zum Volksschullehrer machte. Aus den Fenstern der Lehrerbildungsanstalt in der Kundmanngasse hatte man Einblick in das mit großen Bäumen dicht bepflanzte Grundstück. Es war ein unmöglicher Platz für eine Millionärsvilla, umgeben von proletarischen Zinshäusern, 200 Meter vom Industriegebiet an der Donau entfernt. Gerade das dürfte Wittgenstein und seine Schwester gereizt haben.

Ab 1925 plante Ludwig Wittgenstein mit dem Architekten Paul Engelmann das berühmte Haus, das die Schwester 1928 bezog. Ihr Sohn verkaufte es 1971 an einen Bauunternehmer, der eine Widmung des Areals für zwei Hochhäuser anstrebte, denen das Haus Wittgenstein zum Opfer fallen sollte. Nach heftigen Protesten wurde die Villa unter Denkmalschutz gestellt. Die prachtvollen Bäume des Gartens waren zu diesem Zeitpunkt aber schon gefällt, und gegen das Hochhaus neben der Villa half kein Denkmalschutz. Dieses Haus, in das 1978 der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungen einzog, war ein spätes und besonders missratenes Kind jenes Rationalismus, den Le Corbusier in den 1920er-Jahren gefordert hatte. Es bestand aus einer 14 Geschoße hohen Scheibe mit einem geknickten Dachaufbau, an die quer eine kleinere Scheibe andockte, die als Unterkunft für Seminarteilnehmer diente. Städtebaulich war diese Kombination fatal, da sie weder das Hochhaus zur Wirkung kommen ließ noch den Straßenraum brauchbar strukturierte. Die Ignoranz gegenüber der Umgebung gipfelte in einer Fassade aus braun eloxiertem Aluminium und ins Orange changierenden Spiegelfenstern. Dass dieses Haus eine Runderneuerung brauchte, war klar. Der Hauptverband – inzwischen Dachverband der Sozialversicherungsträger – baute für das Sanierungsprojekt seine Bauherrnkompetenz aus, indem er ein kleines Team unter der Leitung eines in der Projektentwicklung erfahrenen Architekten anstellte, das 2015 einen Architekturwettbewerb ausrichtete und das Projekt bis zur Eröffnung begleitete. Zu den Vorgaben im Wettbewerb gehörten die Erhaltung der Büroscheibe, das Abtragen des Quertrakts und die Errichtung eines neuen Seminarzentrums mit Restaurant und starker Orientierung zum öffentlichen Raum.

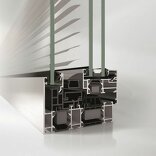

Das siegreiche Projektteam, die Pariser Architekten Chaix & Morel et Associés und ihr Wiener Partner Christian Anton Pichler, verwandelte den braunen Koloss in ein strahlend weißes Haus mit hinterlüfteter Doppelfassade. Der geknickte Dachaufbau wurde durch ein Staffelgeschoß ersetzt und die gläserne Außenhülle über das Volumen hinausgeführt, um der Scheibe eine bessere Proportion zu geben. Im Inneren entstanden anstelle der Zellenbüros offenere Räume, die durch die niedrigen, auf Sitzhöhe angeordneten Parapete großzügiger wirken. Die deutlichste Veränderung zum Bestand erfuhr das Haus im Sockelbereich. Die untersten vier Geschoße, in denen das Seminarzentrum untergebracht ist, sind als transparenter Bereich Richtung Haus Wittgenstein konzipiert. Dessen Dimension wird zum Maßstab für eine locker gesetzte Gruppe von zwei- bis dreigeschoßigen Quadern, die einen öffentlichen Vorbereich schaffen. Im größten Quader, der nach der Erdbergstraße ausgerichtet ist, liegen im Obergeschoß drei große Vortragssäle und im Erdgeschoß die Mensa des Hauses. Wo früher ein wilder und grüner, aber nicht öffentlich zugänglicher Garten lag, befindet sich nun ein harter Platz mit großen Pflanzkreisen und Bäumen, die noch ein paar Jahre brauchen werden, bis sie Schatten spenden. Kunstwerke von Peter Kogler, Michael Kienzer und Esther Stocker sind auf diesem Platz und in den umliegenden Räumen geschickt zueinander in Beziehung gesetzt.

Von Ludwig Wittgenstein ist eine Bemerkung erhalten, mit der sich dieses Projekt gut charakterisieren lässt: „Erinnere Dich an den Eindruck guter Architektur, dass sie einen Gedanken ausdrückt. Man möchte auch ihr mit einer Geste folgen.“ Chaix & Morel et Associés und ihr Wiener Partner reagieren mit ihrer eigenen Geste auf den Entwurfsgedanken des Hauses Wittgenstein – indem sie ihn gerade nicht kopieren: Sie setzen auf Tiefe und Vielschichtigkeit der Oberfläche, auf die Auflösung der Volumina, und sie tun das mit der gleichen Meisterschaft, mit der Wittgenstein und Engelmann bei ihrem Haus das genaue Gegenteil anstrebten: dichte Oberflächen, klare Volumetrie. In diesen Dialog passt die neu gestaltete Hochhausscheibe als Vermittlerin. Sie vereint klare Geometrie mit einer mehrschichtigen Hülle, deren Bild je nach Lichtstimmung changiert. Auch rationale Architektur kann magisch wirken.