22. Dezember 2020 - newroom

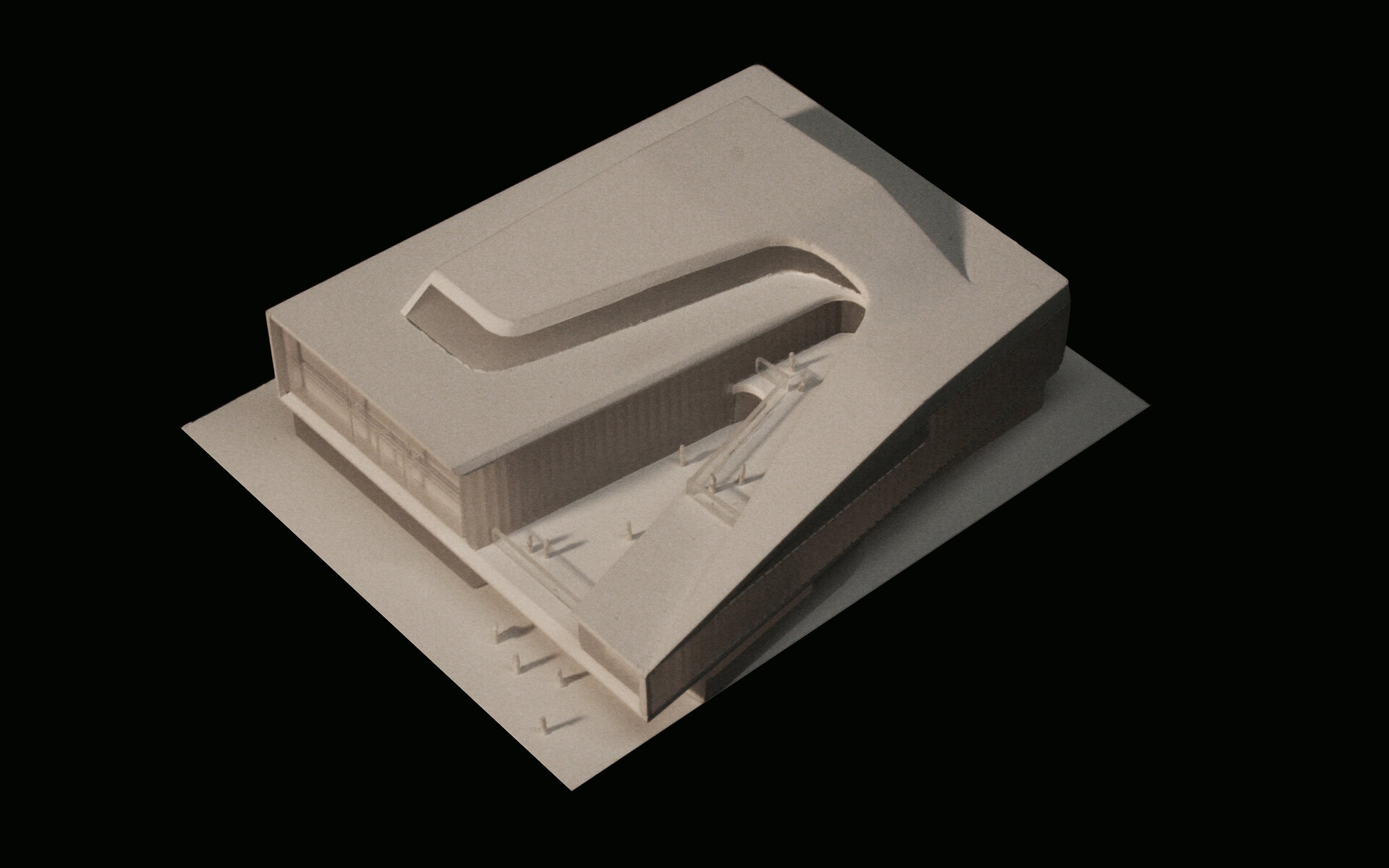

Das Bauwerk kommt mit drei oberirdischen Geschoßen aus, die so ineinander verschachtelt sind, dass jeder Raum die nötige Höhe bekommt. Die innere Organisation ist auf die funktionalen und bauakustischen Anforderungen abgestimmt: kompakt und gleichzeitig mit maximaler Tageslichtexposition. Das Institut für Elektroakustik und Komposition mit großvolumigen Sälen, Klangtheater und Aufnahmesaal ist deshalb im ersten Untergeschoß angesiedelt, mit großzügigen Foyerzonen. Über einen versenkten Hof sind diese Unterrichtsräume dennoch von Osten natürlich belichtet. Die zugehörigen, administrativen Räumlichkeiten befinden sich ostseitig im Erdgeschoß. Das Art House Kino ist direkt vom Foyer erreichbar. Die untere Ebene des Kinosaals verbindet sich mit einem in den Luftraum des Untergeschoßes eingeschobenen Zwischenniveau, das die Seminarräume beinhaltet. Die Filmakademie, das flächenmäßig größte Institut nimmt das gesamte 1. Obergeschoß ein. Der tiefe Einschnitt, geführt in Linie einer Sinuskurve vom Dachgeschoß beginnend, bringt Licht in die Tiefe des Hauses und erzeugt zugleich in beiden Stockwerken Terrassen, die den Institutsräumen vorgelagert sind. Dem Institut für Tasteninstrumente ist das zurückweichende 2. Obergeschoß vorbehalten. Es gruppiert sich ebenfalls um seinen Nukleus, dem Konzertsaal. Mit dessen Raumhöhe wird das baurechtlich mögliche Dachvolumen genützt und er ist ebenfalls natürlich belichtet.

Im Südosten befindet sich ein zweiläufiges Stiegenhaus mit Lastenlift. Die Haupttreppenanlage ist eine räumlich durchkomponierte und in Beziehung zu Campus und Stadt gelegte Erschließungs- und Begegnungszone, die Studierende und Lehrende zu den Instituten, wie auch die Besuchenden zu den Sälen geleitet. Begleitet wird die Haupttreppenanlage von einem gläsernen Personenlift zur barrierefreien Erschließung sämtlicher Niveaus. Trotz Durchquerung kann jedes Institut abgeschlossen, die der Öffentlichkeit zugänglichen Säle hingegen offen gehalten werden. Beide Stiegenhäuser sind als Fluchttreppen ausgebildet, mit den jeweils erforderlichen Maßnahmen wie Verglasungen, Sprinklerbeaufschlagung, Brandschutzvorhängen oder Druckbelüftung.

Für alle Räume und Säle mit sehr hohen akustischen Anforderungen ist eine Raum-in-Raum-Bauweise vorgesehen. Es ist daher die äußere Stahlbeton-Tragstruktur von der inneren vollkommen entkoppelt und auf einem Masse-Feder-System gelagert. Ergänzend ist das gesamte Institut für Tasteninstrumente auf einer eigenen, schwimmenden Stahlbetonplatte, unabhängig von der primären Stahlbetondecke, aufgesetzt. Darüberhinaus gibt es Pufferbereiche wie Flure und Zwischenräume. Zwei wesentliche Konstruktionsprinzipien dienen ferner der Raumakustik: Diffusität – über Wand- und Deckenverkleidungen, wie z.B. konvexe Elemente – und Raumbedämpfung, mit schallabsorbierenden Vorhängen.

Der Konzertsaal ist mit massiven Holzelementen an Wänden und Decken ausgestattet. Diese Elemente wirken als eigener „Klangkörper“. Um die Nachhallzeit steuern zu können, gibt es in einer definierten Zone zwischen Oberkante der Wandelemente und den Deckenelementen akustisch hoch wirksame, bewegbare Stoffelemente bzw. Vorhänge. Im Art House Kino sind alle wesentlichen Raumoberflächen aus absorbierender Verkleidung, zusätzlich ist der Fußboden mit einer Lochung ausgerüstet, durch die die Zuluft geräuscharm quellen kann. Das Klangtheater ist als experimenteller Raum vollflächig mit schallabsorbierend wirksamen Rollos ausgestattet, die im Abstand vor der Innenschale der Raum-in-Raum-Konstruktion angebracht sind.

Die Sonnenschutzlamellen spielen auch in der architektonischen Durchbildung Rolle. Auf der dem Campus zugewandten Nordfassade ist eine zweite, sonnenschutzbeschichtete Glasebene vorgeblendet. Insgesamt erhält das Gebäude damit ein markantes, offenes Erscheinungsbild in seiner Hauptansicht. (Text: Architekten, bearbeitet)