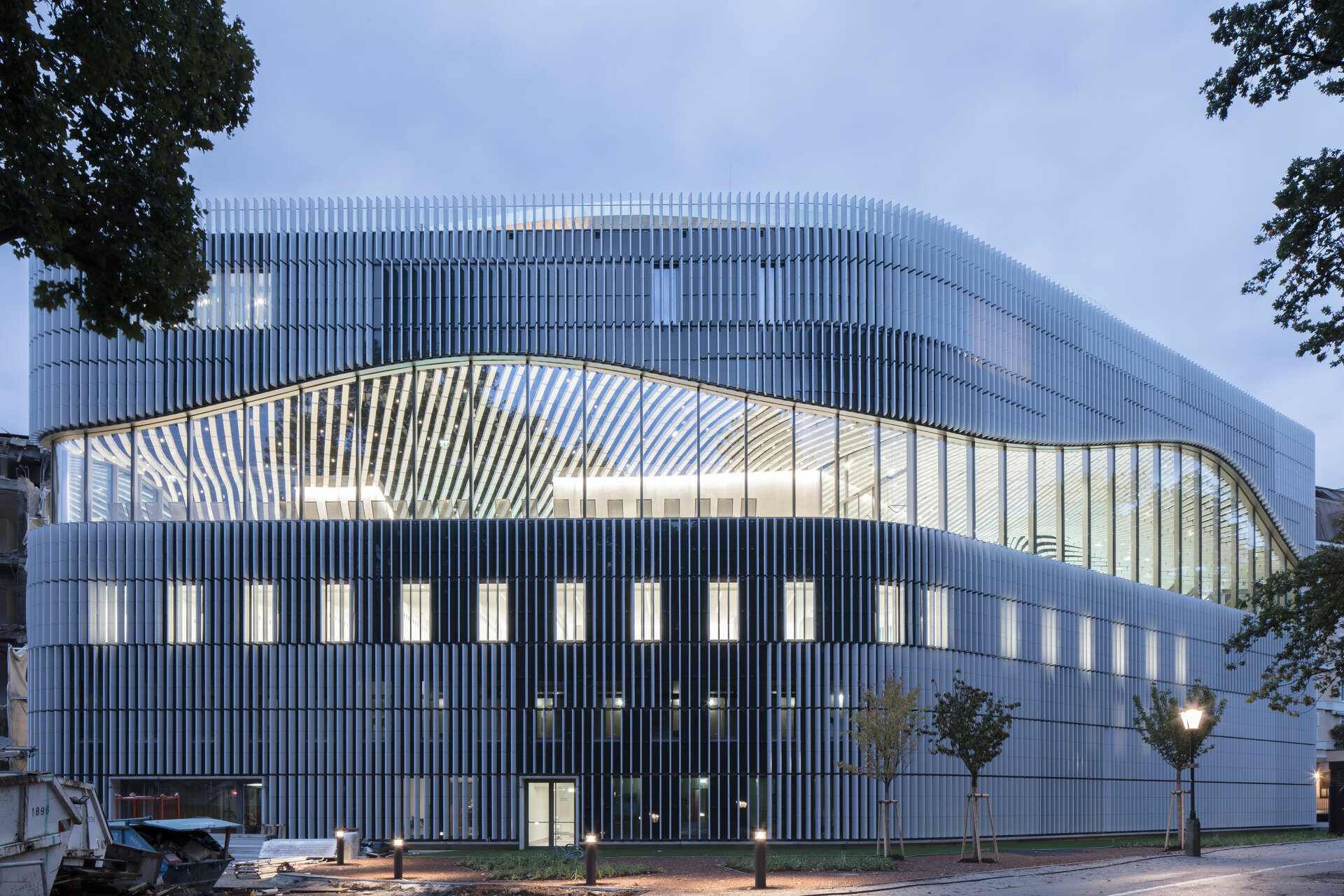

Zum Preis einer Kinokarte baden wie ein König: ein scheinbar sehr leichtes und luftiges Haus, dem man den technischen Aufwand nicht ansieht – das neu erbaute Paracelsusbad in der Salzburger Innenstadt.

Zum Preis einer Kinokarte baden wie ein König: ein scheinbar sehr leichtes und luftiges Haus, dem man den technischen Aufwand nicht ansieht – das neu erbaute Paracelsusbad in der Salzburger Innenstadt.

Einen schöneren Ort für ein Schwimmbad in der Stadt kann es kaum geben. Am nördlichen Rand des Salzburger Mirabellgartens gelegen, bietet er auf Straßenniveau die Nachbarschaft wunderbarer alter Bäume und von der Dachebene aus einen spektakulären Blick auf die umliegenden Kirchtürme und auf die Salzburger Festung. Im Jahr 1956 entstand hier das Paracelsusbad, eine nüchterne Konstruktion aus Stahlbetonrahmen, die den Park über große Glasflächen in die Schwimmhalle einbezog. Neben dem Sport bot das Paracelsusbad als Kurhaus zahlreiche medizinische Behandlungen, unter anderem mit Heilschlamm.

Dass dieses Haus atmosphärisch und technisch nicht mehr den heutigen Anforderungen genügte, war offensichtlich. Ob ein Neubau am selben Standort oder besser außerhalb des Zentrums errichtet werden sollte, blieb lange umstritten. Eine Übersiedlung an die Peripherie wurde diskutiert, aber letztlich beschloss die Stadtregierung unter Bürgermeister Heinz Schaden im Jahr 2010, am innerstädtischen Bauplatz festzuhalten.

Im Architekturwettbewerb, der 2012 ausgeschrieben wurde, entschied sich die Jury für ein Projekt von HMGB Architekten aus Berlin, das eine spektakuläre Glashalle zum Park vorsah, in der die Wasserbecken auf gegeneinander versetzten Ebenen schweben sollten. Dass dieses Projekt nicht leicht zu realisieren sein würde, war von Anfang an klar. Das Juryprotokoll vermerkte, dass es sich beim Projekt um „eine gute Grundlage für eine erfolgreiche Weiterentwicklung“ handle, die „noch intensiv zu leisten“ sei. Die folgenden Empfehlungen erstrecken sich über mehrere Seiten mit technischen Details.

Zwei Jahre später war klar, dass das Projekt nicht realisierbar war, zumindest nicht zu den geplanten Kosten. Nun kam das zweitgereihte Projekt der Wiener Architekten Alfred Berger und Tiina Parkkinen zum Zug. Berger und Parkkinen haben bei Timo Penttilä an der Wiener Akademie der bildenden Künste studiert und wurden kurz nach ihrer Bürogründung 1995 mit dem Botschaftskomplex für die nordischen Botschaften in Berlin bekannt, deren Witz in einer elegant gekurvten Wand aus Kupferlamellen besteht, hinter der eng stehende Baukörper eine kleine Stadt formen, in der sich die Botschaften der einzelnen Länder ihre Vertretungen einrichten konnten.

Die Kurven, die Berger und Parkkinen dort verwenden, sind in der Geschichte der modernen Architektur mit Architekten wie Alvar Aalto, Jørn Utzon oder Viljo Revell assoziiert. Dass im neuen Paracelsusbad eine ähnlich elegante Kurve das Erscheinungsbild bestimmt, hat daher weniger mit der Idee einer Wasserbewegung zu tun als vielmehr mit einem bestimmten ästhetischen Umfeld, das man als „nordisch“ bezeichnen darf, ohne gleich in ein Klischee zu kippen. Die Architekten streiten diese Beziehung gar nicht ab, ergänzen sie aber um eine Referenz, die aus einer ganz anderen Richtung kommt, nämlich den Arbeiten des baskischen Bildhauers Eduardo Chillida. Das ins Räumliche übertragene Verhältnis von Figur und Grund ist eines der Kernthemen in dessen Werk. Zu seinen schönsten Arbeiten gehören Alabasterskulpturen, die mit ihren tiefen Raumeinschnitten an Architekturmodelle erinnern. Berger und Parkkinen behandeln ihren Baukörper ähnlich wie Chillida seine Skulpturen, wobei sie zwei wesentliche Schnitte setzen: einerseits einen horizontalen, der aus dem geschlossenen Block die Schwimmhalle mit ihrer gekurvten Decke schneidet, anderseits einen vertikalen, der schräg vom Eingang aus durch das ganze Gebäude ins Licht führt. In diesem Vertikalraum liegt eine Erschließungstreppe, die den Besucher nach oben führt, zuerst in ein Behandlungsgeschoß mit vielen kleinen Räumen an der Fassade und einer großzügigen Innenzone mit Warteräumen, und dann weiter nach oben zu den Garderoben und zur Schwimmhalle mit ihren Ruheplätzen.

Die gekurvte Decke dieser Halle erreicht ihren höchsten Punkt über dem Sprungturm, wo ein kreisförmiges Oberlicht nochmals Licht ins Zentrum des 35 mal 65 Meter tiefen Baukörpers bringt. Die Halle bietet einen wunderbaren Blick in alle Richtungen über die Stadt und den Mirabellgarten und ist in mehrere, durch Glastüren akustisch getrennte Bereiche gegliedert: Das Sportbecken und das Sprungbecken bilden gemeinsam mit einem Kleinkinderbecken die „laute“ Zone, an die ein „ruhiger“ Bereich mit einer Wasserlandschaft anschließt. Im obersten Geschoß befindet sich ein Saunabereich mit verschiedenen Angeboten und einer Terrasse mit Außenbecken.

Die Decke der Schwimmhalle besteht aus zahlreichen kastenförmigen Elementen aus weiß beschichtetem Aluminiumblech, in deren Unterseite dünne Keramikplatten integriert sind. Ähnliche Elemente kommen auch an der Fassade zum Einsatz, dort allerdings in massiverer Ausführung in Form von handglasierten Keramikkörpern; ein weiteres Motiv, das oft mit der finnischen Architektur der Moderne assoziiert wird. Diese Elemente umhüllen den Baukörper wie ein schützendes Kleid, wobei eine leichte Verdrehung der Elemente zueinander die Oberfläche lebendig wirken lässt: Auch Weiß kennte viele Nuancen.

Was für den normalen Besucher im Verborgenen bleibt, ist die Haustechnik, die über ein Drittel der Gesamtfläche des Projekts einnimmt. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt eine kleine Fabrik zur Luft- und Wasseraufbereitung, die den höchsten aktuellen Standards genügt. Ein solches Ausmaß an Technik lässt sich architektonisch nur beherrschen, wenn es von Anfang an mitgedacht wird. Berger und Parkkinen hatten bereits in ihrem Wettbewerbsprojekt ausreichend Raum dafür vorgesehen, und so gelang ihnen danach als verantwortlichen Generalplanern das Kunststück, ein scheinbar sehr leichtes und luftiges Haus zu entwerfen, dem man den technischen Aufwand nicht ansieht. Dass im obersten Geschoß an einigen Stellen die Träger der mächtigen Stahlkonstruktion deutlich präsent sind, hat etwas sympathisch Surrealistisches.

Was hat sich Salzburg dieses Haus kosten lassen? Die Errichtungskosten inklusive Planung, aber ohne Mehrwertsteuer lagen bei 59 Millionen Euro. Eine Vierstundenkarte für den Besuch des Bades kostet sieben Euro, eine Tageskarte neun. Zum Preis einer Kinokarte baden wie ein König: Was gibt es Besseres, als Steuergeld in die Schönheit der Stadt und das Wohlbefinden ihrer Bewohner zu investieren.