Neue Geometrien, neue Möglichkeiten: Bringt die Befreiung vom rechten Winkel mehr hervor als spektakuläre Formen? Über das neue ÖAMTC-Hauptquartier in Wien-Erdberg.

Neue Geometrien, neue Möglichkeiten: Bringt die Befreiung vom rechten Winkel mehr hervor als spektakuläre Formen? Über das neue ÖAMTC-Hauptquartier in Wien-Erdberg.

Nur die katholische Kirche hat in Österreich mehr Breitenwirkung: Mit knapp über zwei Millionen Mitgliedern ist der ÖAMTC definitiv der größte Klub des Landes; keine Gewerkschaft, kein Alpenverein und keine politische Partei reicht an ihn heran. Er ist das freundliche Gesicht eines Systems, dessen Kehrseite in Abgaswerten und Unfallstatistiken gemessen wird – und das heute vor massiven Umbrüchen steht. Längst dürfen auch Radfahrer und Fußgänger der ÖAMTC-Mobilitätsfamilie angehören, deren motorisierter Teil in den nächsten Jahren drastisch abnehmen könnte. Wenn autonom fahrende Vehikel zur Selbstverständlichkeit werden und Mobilität immer weniger an Fahrzeugbesitz gekoppelt ist, wird das nicht ohne Auswirkungen auf die Verkehrsklubs bleiben.

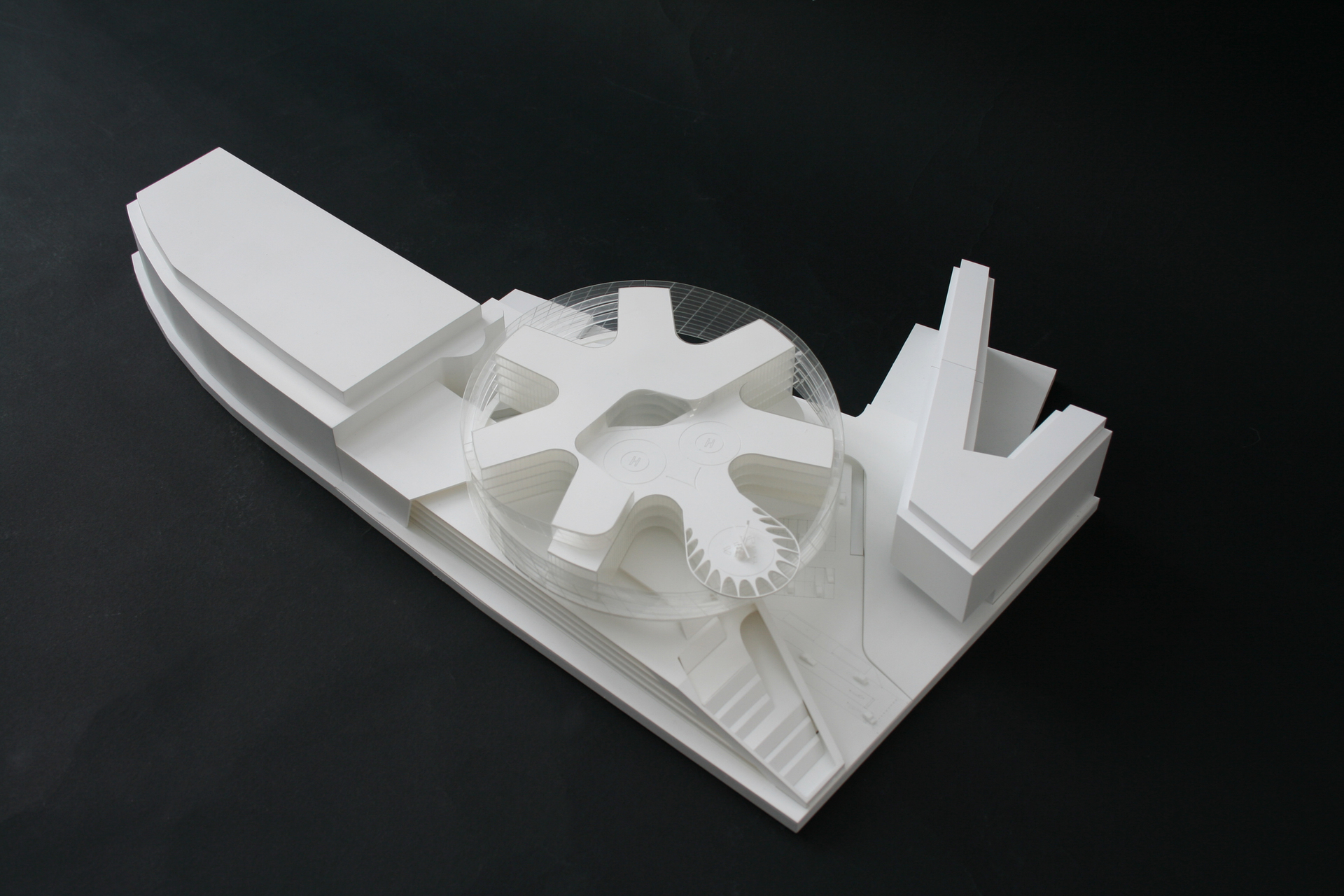

Für eine solche Institution im Umbruch ein neues Hauptquartier zu entwickeln ist eine spannende Aufgabe. Als der ÖAMTC im Jahr 2013 einen geladenen Wettbewerb ausschrieb, war bewusst nicht nur der Entwurf für einen Bürobau gefragt, sondern für ein „Mobilitätszentrum“, das die verschiedenen Dienstleistungen des ÖAMTC zusammenführen sollte: das Kfz-Service, ein Reisezentrum, ein Callcenter, das zentrale Management, ein Fortbildungszentrum mit Vortragssälen, die Redaktion der diversen vom ÖAMTC betriebenen Medien und schließlich einen Hubschrauberlandeplatz mit Garage auf dem Dach des Gebäudes.

Der siegreiche Entwurf von ChristophPichler und Hannes Traupmann, die gemeinsam als PxT firmieren, hat dieses komplexe Anforderungsprofil in eine spektakuläre Struktur verwandelt, die ungebrochenen Optimismus verbreitet. Das Grundstück liegt für die Aufgabe ideal, unmittelbar an der Südosttangente, mit 170.000 Fahrzeugen pro Tag die meistbefahrene Straße Österreichs. Zugleich gibt es mit der U3-Station Erdberg einen U-Bahnanschluss, der über einen Steg kreuzungsfrei mit dem ÖAMTC verbunden ist. Der Weg führt in friedlicher Koexistenz durch den Hof eines Bürogebäudes, in dem die Wiener Linien, also die städtischen öffentlichen Verkehrsbetriebe, ihren Hauptsitz haben.

Im 19. Jahrhundert war dieses Areal mit seinen Schlachthäusern und Gasometern ein wichtiger Teil der städtischen Infrastruktur. Inzwischen sind nicht nur in die Gasometer neue Nutzungen eingezogen: Das Quartier St. Marx mit dem „Groundscraper“ des T-Mobile-Gebäudes liegt in unmittelbarer Nähe, und bald werden hier mehrere neue Hochhäuser – teilweise mit Wohnnutzung – für weitere Verdichtung sorgen. Die 800 im ÖAMTC-Gebäude arbeitenden Menschenwerden daher in einigen Jahren ein paar Inseln von Urbanität vor ihrer Haustüre vorfinden, zwischen denen es klassischen Stadtraum, wie wir ihn aus den Innenstädten gewohnt nicht, nicht mehr geben wird. Umso wichtiger ist die räumliche Organisation der Inseln, die mehr Luft enthalten müssen als die alten Blockstrukturen.

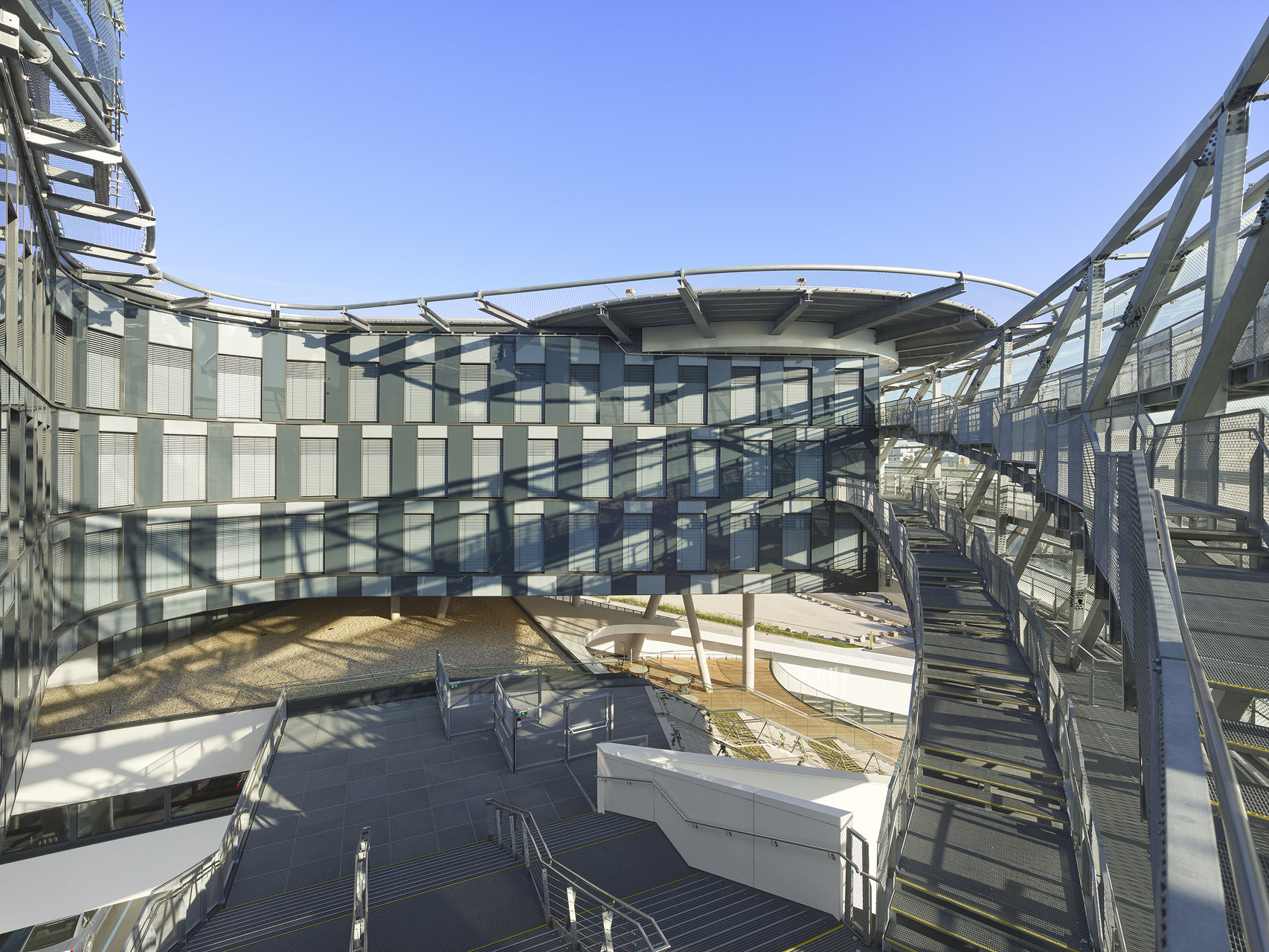

Das ÖAMTC-Gebäude ist in dieser Hinsicht vorbildlich. Es gruppiert seine Nutzungen um eine zentrale, von oben belichtete Halle, die alle Geschoße miteinander verbindet. Der Hauptzugang für Fußgänger liegt auf der Ebene des ersten Obergeschoßes, annähernd auf der Fahrbahnhöhe der Südosttangente. Man erreicht den Eingang entweder über die Verbindungsbrücke zur U-Bahn oder über eine geschwungene Rampe, die vom Straßenniveau nach oben führt. Wer sein Auto in die Werkstatt bringt, kann es übergeben und dann von der zentralen Halle aus durch große Verglasungen beobachten, wie es im ersten Untergeschoß artgerecht gepflegt wird.

Die beiden Geschoße über der Eingangsebene gehören dem Callcenter, dem Firmenrestaurant und dem angeschlossenen Veranstaltungsbereich, der für die Fortbildung der Mitarbeiter gedacht ist, aber auch extern vermietet werden soll. Darüber schweben vier Bürogeschoße, die im Grundriss an einen Seestern mit fünf Armen erinnern, die vom zentralen Atrium her ausstrahlen. Diese Typologie hat den Vorteil sehr gut belichteter Bürozonen, die im konkreten Fall nicht wie bei einem normalen Kammtyp im rechten Winkel aneinanderstoßen, sondern in einer weichen Geometrie. Der fließende Übergang von einem Büroarm zum anderen bietet hohe Flexibilität, da die Grenzen zwischen den Abteilungen problemlos verschoben werden können. Durch eine doppelte Ringerschließung – einmal im Atrium und konzentrisch dazu vor den Nebenräumen – gibt es viele Durchblicke, aber kaum Störungen durch die Menschen, die sich im Atrium bewegen. Dessen Rauminszenierung mag spektakulär aussehen; vor allem aber ist sie ein gelungener Beitrag zum Betriebsklima, indem sie alle Abteilungen vom Management hin zu den Werkstätten vernetzt.

Das nach außen auffälligste Merkmal des Gebäudes ist die vorgesetzte geschwungene Glaswand, die um drei Viertel des Gebäudes läuft. Sie ist sowohl Schallschutz als auch Fluchtweg mit eingebauten Treppen, die kaskadenartig von den Bürogeschoßen nach unten führen. Das Erweiterungskonzept des Hauses sieht vor, die fünf Arme des Seesterns um zwei zusätzliche zu ergänzen und dann auch die Glaswand um das gesamte Gebäude herumzuführen.

Konstruktiv ist das Gebäude eine Meisterleistung, die den Architekten als Generalplanern (Projektleiterin bei der Umsetzung: Johanna Maria Priebe) mit einem Team von Ingenieuren gelungen ist, neben anderen FCP als Tragwerksplaner und DnD Landschaftsplanung. Ausgeführt wurde das Projekt von einem Totalunternehmer mit Erfahrung auf diesem Sektor, der Baufirma Granit, die unter anderem die Bibliothek der Wirtschaftsuniversität von Zaha Hadid und den Erste Campus umgesetzt hat.

Die Verwandtschaft des Projekts mit Zaha Hadids Architektur ist kein Zufall. Hannes Traupmann unterrichtet seit vielen Jahren an der Universität für angewandte Kunst, zuerst bei Wilhelm Holzbauer, dann bis zu deren Emeritierung in Hadids und jetzt in Kazuo Sejimas Meisterklasse. Das Büro PxT hat sich seit seiner Gründung 1992 kontinuierlich weiterentwickelt und in den letzten Jahren verstärkt mit dem formalen Repertoire experimentiert, das auf Hadid und ihre Partner zurückgeht. Anders als bei Hadid, bei der die Form im Vordergrund steht und die Konstruktion nur ein Mittel zum Zweck ist, das die spektakulären Formen ermöglicht, verstehen sich PxT auch als Konstrukteure einer vom Tragwerk und vom Detail ausgehenden Architektur. Wer gern architektonische Ahnenforschung betreibt, wird darin den Einfluss Helmut Richters erkennen, an dessen Institut an der TU Wien Christoph Pichler viele Jahre gearbeitet hat. An der schwebenden Glaswand und ihren Details hätte auch Richter seine Freude gehabt.

Man darf sich durchaus fragen, ob die Ästhetik dieses Gebäudes noch zeitgemäß ist. Der Beweis, dass sich eine Architektur, der man lange nur eine Existenz auf dem Computerbildschirm zugetraut hätte, tatsächlich konstruieren lässt, ist erbracht, und nun steht zur Debatte, ob das Ergebnis mehr zu bieten hat als großformatige spektakuläre Bilder. Was den einen als Inbegriff von Dynamik erscheint, ist für andere nicht mehr als die gehetzte Ästhetik eines fortschrittsbesoffenen Zeitalters, das gerade seinem Ende zugeht. Man darf gespannt sein, wohin sich nicht nur die Architektur von PxT weiterentwickelt, sondern die ganze Richtung, zu der sie sich bekennt. Sie hat nicht nur ein Arsenal an neuen Möglichkeiten geschaffen, sondern auch ein Ökosystem an Fachingenieuren und ausführenden Firmen, die imstande sind, hochkomplexe Strukturen im großen Maßstab zu planen und zu bauen. Dieses Potenzial in eine Richtung zu lenken, die weniger monumental und objekthaft ist, wird eine Aufgabe für die Zukunft sein