Der prominent im mittelalterlichen Stadtgefüge sitzende Neubau zeigt sich mit seiner Sichtbetonoberfläche dezidiert zeitgenössisch, passt sich durch seine Proportionen und seine sparsame Gliederung aber schlüssig in die Umgebung ein. Zum räumlichen Konzept gehört die geschickte und höchst ökonomische Mehrfachnutzung der Erschließungszone während des Ganztagsbetriebs der Schule. Die Angemessenheit der Mittel ist als Leitbild des Entwurfs direkt erlebbar und lässt trotz aller gestalterischen Disziplin den Spaß nicht außer Acht.

Der prominent im mittelalterlichen Stadtgefüge sitzende Neubau zeigt sich mit seiner Sichtbetonoberfläche dezidiert zeitgenössisch, passt sich durch seine Proportionen und seine sparsame Gliederung aber schlüssig in die Umgebung ein. Zum räumlichen Konzept gehört die geschickte und höchst ökonomische Mehrfachnutzung der Erschließungszone während des Ganztagsbetriebs der Schule. Die Angemessenheit der Mittel ist als Leitbild des Entwurfs direkt erlebbar und lässt trotz aller gestalterischen Disziplin den Spaß nicht außer Acht.

In solchem Umfeld ist zeitgenössisches Bauen ein gestalterisches Wagnis. Die kleinste Stadtgemeinde Österreichs mit etwa 400 Einwohnern besteht im Grunde aus nicht viel mehr als ihrer malerischen Altstadt. Das historische Erscheinungsbild darf nicht gestört werden, denn man lebt vom Tagestourismus, man bietet beschauliche Einkehr, verkauft Schmuck und Kunsthandwerk aus Glas. Aus jeder Ecke weht es den Besucher heimelig an.

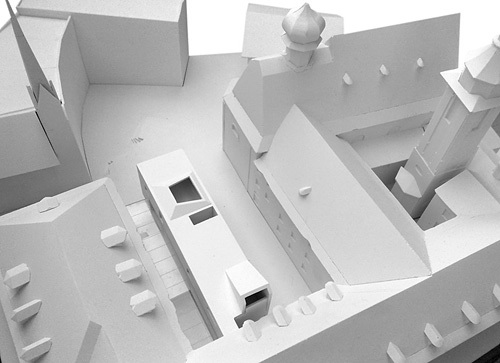

Den Endpunkt einer der beiden Straßenachsen bildete bislang ein Gebäude der örtlichen Feuerwehr. Es hielt den Hof des ehemaligen Augustinerklosters besetzt und eignete sich keineswegs als Point de vue. Als es darum ging, die im Klostergebäude untergebrachte Hauptschule zu erweitern, war dieser Bau deshalb schnell drangegeben und aus dem Architektenwettbewerb die im Grunde einzige sinnfällige und letztlich glückliche Lösung herausgesucht.

Tradition ins Heute überführt

Kern der Bauaufgabe war, einerseits Raum für die Schulspeisung, die Nachmittagsbetreuung und zwei Unterrichtseinheiten zu schaffen, und andererseits dafür eine Form zu finden, die sich zwar als zeitgenössische Zutat zu erkennen gibt, gleichzeitig aber nicht zu stark aus dem in sich sehr einheitlichen Stadtbild heraustritt.

Der vom Innsbrucker Architekten Daniel Fügenschuh entworfene, hochrechteckige Baukörper nimmt gut die Hälfte des Schulhofs ein und lässt den historischen Bestand nahezu unangetastet. Trotz der Verengung auf einen schmalen Streifen bleibt genügend Hofraum übrig, der erstaunlicherweise nicht schlauchartig wirkt, dafür aber die Aufmerksamkeit auf den Hauptzugang im Altbau lenkt. Das gesamte EG ist von Nutzung freigehalten und dem Außenraum als überdachter Freibereich zugeschlagen. In seiner Kubatur und Proportion entspricht der Neubau der Körnung der Umgebungsbebauung, typischer Inn-Salzach-Architektur aus simplen Quadern ohne Giebel oder nur mit Andeutungen davon, mit flach geneigten Satteldächern meist ohne Überstand. Wie bei der Nachbarbebauung überwiegt bei dem massigen Baukörper der Wandanteil stark, nur wenige, recht kleine Fenster durchbrechen die fein gegliederten Flächen. Arbeitsfugen teilen sie in einzelne Felder auf, von denen einzelne schalglatt belassen, andere poliert oder maschinell gestockt wurden. Trotz aller gestalterischen Strenge ergibt sich daraus ein lebendiges Fassadenbild. Beide Schalen des Baukörpers wurden in kleinen Fertigungsabschnitten aus Ortbeton hergestellt – ein Verfahren, das den Bauunternehmer sehr gefordert, wenn nicht überfordert hat; einige Kanten sind bereits ausgebrochen.

Das Material rüttelt an den Sehgewohnheiten der Rattenberger Bürger, sind sie doch farbig gefasste Putzflächen und sparsame Ornamentik gewohnt, zumindest was die Schauseiten ihrer Altstadthäuser angeht – dahinter findet sich eine durchaus reichhaltige Palette von Grau. Wer genau hinschaut, entdeckt im Betonzuschlag des Neubaus einen leicht rötlichen Ton. Er stammt vom »Tiroler Rot«, einer Marmorsorte, die im Nachbarort Kramsach abgebaut wird, wiederum einer der vier Gemeinden, aus denen sich die weit über 300 Schüler des Hauptschulverbands rekrutieren.

Der Neubau antwortet somit auf vielschichtige Weise auf die Anforderungen, die das Bundesdenkmalamt in seiner Stellungnahme aufgestellt hatte: Gegenstand des architektonischen Diskurses solle Kontinuität im Sinne eines Weiterbauens sein; gesucht sei ein Gegenstück, kein Gegenteil.

Einfach – überlegt – schön

Die Rückseite des Neubaus verläuft in einigem Abstand parallel zu dem 1973 an das Kloster angebauten Turnhallentrakt und ist mit ihm über einen verglasten Zwischenraum verbunden. Dieser weitet sich im EG zu einem lichtdurchfluteten Foyer für die Turnhalle auf und bietet im Geschoss darüber Raum für die frei auf der Galerieebene stehende Kücheneinheit und reichlich Gelegenheit zum Sitzen, Sehen und Gesehenwerden. Der angrenzende Hallenraum ist von der Galerie nur durch einige Stützen, verglaste Brüstungen und ein Ballfangnetz getrennt. Ihm gegenüber greift die Galerieebene weit in den Neubau hinein, wo Tische zur Mittagsverpflegung Platz finden, die Sanitärbereiche und ein raumhoch verglaster Bereich für die Nachmittagsbetreuung angrenzen. Diese Durchdringung ist funktional sehr zu begrüßen, lässt sie die Erschließungsfläche des OGs doch zu einem räumlich differenzierten, insgesamt aber offenen Kommunikationsraum mit vielerlei Nutzungsmöglichkeiten und unterschiedlichen Aufenthaltsqualitäten werden. Allerdings schwächen die großflächige Öffnung der Wand und die unterschiedlich tiefen Einschnitte in den Baukörper die Idee des monolithischen Quaders. Das ist leicht zu verschmerzen, denn vor Ort treten in der Wahrnehmung andere Aspekte in den Vordergrund. Der Umgang mit den Details lässt an der Freude teilhaben, mit der das Architektenteam ganz offenbar beim Gestalten zugange war. Es wird mit rahmenloser Verglasung gearbeitet, alle Materialanschlüsse sind bündig und wohlüberlegt, die Achsmaße unterschiedlicher Bauteile aufeinander abgestimmt. Zum großen Teil ist mit wirklich einfachen Mitteln ein hohes Maß an Gestaltqualität erreicht worden. Im Zusammenspiel mit den glatten Betonoberflächen, dem Glas und den goldbraun gestrichenen Stahlelementen von Dach, Brüstungen und Randabschlüssen wirken der Kautschukboden und selbst die als Deckenuntersicht eingesetzten Holzwolle-Leichtbauplatten nicht billig, sondern bilden dazu einen lebendigen Kontrast. Mit simplen Kniffen wurden die Umkleide- und Nassräume veredelt: Die schwarzen Türen üben sich in vornehmer Zurückhaltung, aus der reichhaltigen Palette von Standardfliesen wurden einzelne Töne zu Farbfamilien zusammengestellt und differenzieren nun Vorräume, Duschen und WCs. Einzelne Trennwände bestehen dort, wo sie keine tragenden Funktion haben, aus schwarzsatiniertem Glas. Im OG dagegen, wo sich ein Unterrichtsraum und der Werkraum befinden, herrscht Sichtbeton vor. Dort hat man mit der Schalung gespielt, die Schalbretter leicht geneigt und so ein dreidimensionales Streifenmuster erzeugt, das – passend zu Schulzweig und Unterricht – die Handwerklichkeit des Bauprozesses anschaulich vor Augen führt. Wer die z. T. erstaunlich kleinen Fenster öffnet, muss nicht mit einem ins Zimmer stehenden Flügel rechnen, sondern schiebt diesen innerhalb der Fassadenebene zur Seite in eine eigens dafür freigelassene Aussparung im Beton. Gewaltige Oberlichter lassen Helligkeit hereinströmen und lenken den Blick entweder auf das gaubengeschmückte Klosterdach oder die Türme der Kirche. Die oberste Schicht des Neubaus ist als fünfte Fassade gedacht und mit einem Granitbelag ausgestattet – denn der Aussichtspunkt auf dem Burghügel ist nah und mit einem Fernglas lässt sich jedes Detail leicht erkennen.

Die bestehende Sporthalle nebenan hat nicht nur eine Auffrischung erfahren, sondern wurde auch um einen niedrigen, vollverglasten Vorbau erweitert. Er bietet Raum für Turngeräte und lässt sich über Schiebeelemente zum Gartenhof auf der Rückseite hin öffnen. Helligkeit und Außenbezug kann der Saal gut gebrauchen, denn er wird von verschiedenen Vereinen auch zu festlichen Anlässen und für kulturelle Veranstaltungen genutzt – neuerdings auf einem Boden aus Robinienholz. Außerdem besteht nun die Möglichkeit, die vorhandene, über einen Wärmetauscher geführte, aber zu schwach ausgelegte Lüftungsanlage per natürlicher Querlüftung zu unterstützen – trotzdem wird es sommers im angrenzenden Foyer schnell sehr warm. In der Heizperiode wird die Schule über eine Gastherme versorgt, die auch das örtliche Nahwärmenetz speist.

Ein noch höheres Maß an gestalterischer Aufgeräumtheit wäre sicher möglich gewesen und hätte dem Raum gut getan. Auch in der an sich diszipliniert ausgearbeiteten Straßenansicht des Foyers ist ein wenig zu viel los: Das Bild aus Fallrohren, Sockel, Fassadenriegeln, Treppenpodest und komplexer Innenraumperspektive lässt sich nur schwer beruhigen. Auch hat der Flaschner – ganz der örtlichen Tradition entsprechend – recht geräumige Einlauftöpfe für die Fallrohre gebogen und ihnen ein Sternmotiv eingeprägt. Doch das alles ist kein Beinbruch, denn der klar gestaltete Betonkörper, die Mehrfachbelegung von Verkehrsflächen und v. a. die Angemessenheit der gestalterischen Mittel im Großen wie im Kleinen haben zu einer optimalen Lösung für die Bauaufgabe und den heiklen Standort geführt. Und – darüber freuen sich Architekt und Bürgermeister ganz besonders – das Budget wurde nicht nur eingehalten, sondern deutlich unterschritten. Das Wagnis ist auf ganzer Linie geglückt.