Die Großbaustelle Thürnlhof in Wien Simmering ist ein Demonstrationsprojekt des ressourcenschonenden Bauens. Heraus kam unter anderem der Wohnriegel von gerner°gerner plus.

Die Großbaustelle Thürnlhof in Wien Simmering ist ein Demonstrationsprojekt des ressourcenschonenden Bauens. Heraus kam unter anderem der Wohnriegel von gerner°gerner plus.

Die Gegend um den Wiener Zentralfriedhof versprüht in der Regel wenig Vitalität. Vieles nimmt hier ein Ende, von Neubeginn und Innovationen hört man nicht viel. Anders verhält es sich in der Thürnlhofstraße, nur wenige Schritte von der großen Nekropole entfernt. Die Stadt Wien nutzte das unbebaute Areal, um auf beiden Seiten der Straße ein ökologisches Vorzeigeprojekt hochzuziehen. Nicht das niedrigenergetische Wohnen stand hier im Vordergrund als vielmehr das energieeffiziente Bauen.

RUMBA (Richtlinien für eine umweltfreundliche Baustellenabwicklung) nennt sich das Bauprogramm, dem vor einigen Jahren ein Forschungsprojekt der Ökotechna, des Wohnbauträgers Mischek und des Wiener Bodenbereitstellungs- und Stadterneuerungsfonds zuvorging. Die Mega-Baustelle Thürnl-hofstraße hatte zum Ziel, bei gleichzeitigem Bauen Energieaufwand, Emissionen und Baustellenverkehr auf ein Minimum zu reduzieren und somit eine umweltschonende Logistik zu gewährleisten. Insgesamt wurden knapp tausend Wohnungen errichtet.

Eines der auffälligsten Gebäude auf diesem Grundstück ist der 120 Meter lange Wohnriegel des Wohnbauträgers ARWAG. Unweigerlich muss man beim Anblick in alten Zeiten schwelgen: Ein bisschen grüßen die Sechziger- und Siebzigerjahre, ein bisschen die alten Meister des innovativen Wohnbaus der Moderne. In erster Linie aber denkt man an ein Haushaltsgerät, das in vielen Stuben schon längst in Vergessenheit geriet. „Bei uns im Büro und auf der Baustelle haben alle nur noch von der Nähmaschine gesprochen“, sagt Andreas Gerner vom Architekturbüro gerner°gerner plus und verweist auf die unverwechselbare Form.

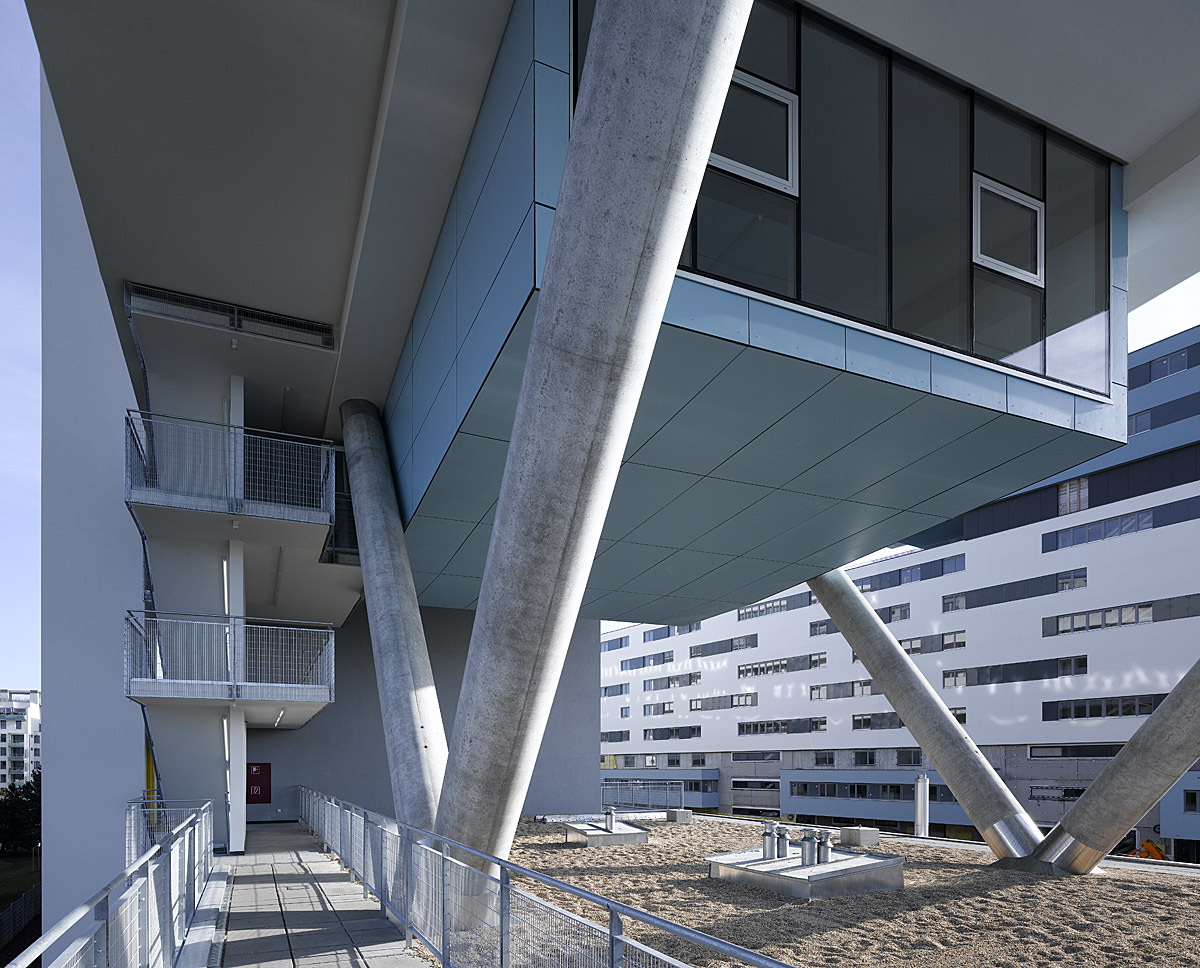

Im Osten gibt sich der zehnstöckige Bau traditionell, im Westen entfliehen die oberen Geschoße dann der Schwerkraft und werden von zwei gigantischen V-Stützen aus Stahlbeton gestützt. Hier liefert die Form Stoff für Gespräche, hier wird der rote Faden gespannt. Doch warum nicht in einer Nähmaschine wohnen? Gerade im Massenwohnbau, bei dem sich in der Regel ein serieller Bau an den anderen reiht, ist jede Art der Identitätsstiftung von hoher Wichtigkeit.

Ein Minimum an Gängen

Die 114 Wohnungen verfügen allesamt über einen Freiraum, sei es in Form einer Loggia oder eines eigenen Mietergartens. Die meisten Wohneinheiten sind zudem zweigeschoßig ausgeführt und von Nord nach Süd durchgesteckt. Auf diese Weise ist es gelungen, die Erschließungszonen zu reduzieren: Je drei Geschoße gibt es nur einen Gang, insgesamt hat man mit zwei Stiegenhauskernen das baubehördliche Auslangen gefunden.

„Ohne Einbußen für die Mieter ist es hier gelungen, eine große Dichte zu erzielen“, sagt Gerda Gerner. Doch je mehr Menschen auf dichtem Raum miteinander leben, desto größer wird das Verlangen nach sozialen und architektonischen Freiräumen. Ans Ende der Nähmaschine addierten Andreas und Gerda Gerner daher zwei Boxen, die sich wie freundliche Parasiten am Gebäude festhalten. Von oben hängt ein Fitnesshaus herab, unten wird ein Gemeinschaftsraum in Schwebe gehalten. Zur baukörperlichen Betonung sind die beiden Zusatzräume in ein hellblaues Eternitkleid gehüllt.