Im Gasometer

In letzter Minute konnte vor vier Jahren in Schlieren der letzte grosse Gasometer der Schweiz vor dem Abriss bewahrt werden. Dieses Industriedenkmal ist nun renoviert und Besuchern zugänglich. Weltweit wohl einmalig: Die Arbeitsweise des Teleskop-Mechanismus lässt sich auch im bisher nicht zugänglichen Innenraum miterleben.

In letzter Minute konnte vor vier Jahren in Schlieren der letzte grosse Gasometer der Schweiz vor dem Abriss bewahrt werden. Dieses Industriedenkmal ist nun renoviert und Besuchern zugänglich. Weltweit wohl einmalig: Die Arbeitsweise des Teleskop-Mechanismus lässt sich auch im bisher nicht zugänglichen Innenraum miterleben.

Gasometer sind Gasspeicher. Für moderne (Hochdruck-)Anlagen wird der Name kaum mehr verwendet. Die ersten Gasometer entstanden um 1830 und waren immer Bestandteil eines Gaswerks. Das erste Zürcher Gaswerk hatte eine private Trägerschaft und entstand 1856 am Platzspitz, wo heute das Landesmuseum steht. Als Rohstoff für die Gasgewinnung wurde Holz verwendet. Beim zweiten Gaswerk, das 1867 an der Limmatstrasse erstellt wurde, war es dann bereits Kohle. Die Verfügbarkeit von qualitativ guter Kohle – sie wurde aus Deutschland importiert – spielte eine wichtige Rolle bei der weiteren Entwicklung. 1886 übernahm die Stadt Zürich die bestehenden Gaswerke.

Steigender Gasbedarf

Gas wurde zu jener Zeit beinahe ausschliesslich für die Beleuchtung verwendet, immer mehr aber auch zum Heizen und Kochen. Um den steigenden Bedarf decken zu können, wurde 1897 mit dem Bau des neuen Gaswerks in Schlieren, westlich von Zürich, begonnen. Für den Standort gab es zwei wichtige Kriterien: eine tiefe Lage innerhalb des Versorgungsgebietes (für den Transport des Gases gab es noch keine mechanischen Transporthilfen) und ein guter Anschluss an das Eisenbahnnetz für die Kohlelieferungen.

Der erste Gasometer auf dem Werkareal hatte einen Nutzinhalt von 25000 m³. Das entsprach einer Tagesproduktion von Stadtgas (Leuchtgas). Die Produktion stieg unterdessen weiter, und so wurde gleich anschliessend der Bau eines zweiten, baugleichen Gasometers in Angriff genommen, der 1899 ans Netz ging. Nochmals acht Jahre später nahm man einen doppelt so grossen, dritten Gasometer in Betrieb, und im Jahre 1935 folgte der Bau des letzten und grössten Behälters von 100000 m³ Nutzinhalt. Damit war die charakteristische Silhouette, die das Gaswerk Schlieren für Jahrzehnte prägen sollte, komplett.

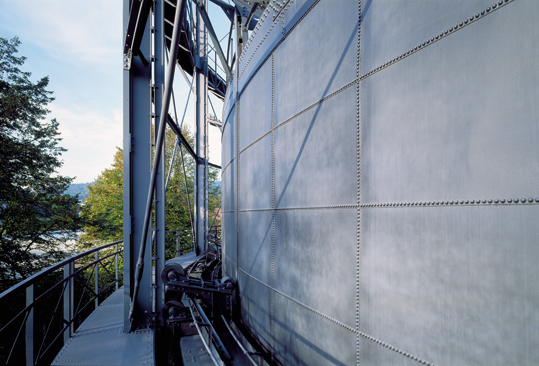

Mit dem Beginn von Erdgaslieferungen wurde die Gasproduktion 1974 zwar eingestellt. Die Gasometer blieben zu dessen Speicherung aber noch bis 1999 in Betrieb, obwohl dafür nun bereits viel effizientere Hochdruckspeicher zur Verfügung standen (Bild 2). Zwei Jahre später waren drei Gasometer bereits abgebrochen. Aber es gelang, den vierten (einen der älteren und denkmalpflegerisch wertvolleren) Gasometer unter Schutz zu stellen und damit vor dem Abbruch zu bewahren.

Gasometer Nr.1 wird saniert

Als technisches Denkmal hat der Gasometer Nr. 1 eine herausragende Bedeutung (die Gasometer wurden nicht chronologisch, sondern nach ihrer Lage auf dem Areal benannt). Nicht nur weil Teleskop-Gasometer dieser Art sehr selten geworden sind, sondern auch weil bis jetzt noch keine derartige Sanierung gelang. Aus technikgeschichtlicher Sicht stellt ein Gasometer aufgrund seiner anschaulichen Funktionsweise und seiner zentralen Stellung in der Gasproduktion ein vielseitiges und einmaliges Objekt dar.

Nach der Unterschutzstellung, vorangetrieben und begleitet von der Denkmalpflege des Kantons Zürich, ging der Gasometer samt Heizhäuschen und Grundstück im Baurecht an «Pro Zürcher Haus», eine Stiftung des Zürcher Heimatschutzes. In einer ersten Machbarkeitsstudie wurde empfohlen, den Gasometer auf 80% auszufahren und mit 16 Innenstützen auf dieser Höhe zu fixieren. Ebenerdig waren Eingänge vorgesehen, der Gasometer sollte ein grosser Raum mit rund 40 m Durchmesser und 25 m Höhe werden. Für die Sanierungsarbeiten bewilligte der Regierungsrat des Kantons Zürich zu Lasten des Denkmalpflegefonds (gespeist aus dem Lotteriefonds) 4.52 Mio. Fr.

Strenge Umweltauflagen

Die wichtigsten Arbeiten waren die Reinigung und der Korrosionsschutz. 1200 m³ Schlamm, die Rückstände von 100 Jahren Betrieb, mussten herausgewaschen und speziell entsorgt werden.

Korrosionsschutz in dieser Grössenordnung ist mit strengen Umweltauflagen verbunden, hier wurde eine vollständige Einhausung verlangt. Das bedingte die Erstellung eines Notdaches von 40 m Spannweite auf einer Höhe von 35 m. Das Gerüst hatte eine Gesamtfläche von 5000 m². Und es war empfindlich: Bereits kleinere Stürme vermochten die Einhausung mehr oder weniger zu zerzausen, und so ging weder dem Gerüstbauer noch den Versicherungen die Arbeit aus.

Mit den Korrosionsschutzarbeiten begann man im Innern des Gastanks, wo zuerst auf einem Flächengerüst das Dach neu beschichtet wurde. Das war im heissen Sommer 2003, und unter dem Metalldach sorgten Temperaturen von über 50°C für sehr schwere Arbeitsbedingungen.

Unter dem Notdach, zuoberst auf dem Führungsgerüst, wurden nun 16 hydraulische Pressen installiert, um die einzelnen Teleskopteile auseinander ziehen zu können. Dieser Lösungsansatz, den nur einer der Anbieter in der Offertphase eingebracht hatte, entpuppte sich als wichtiges Kriterium bei der Vergabe des Auftrages.

Fehlender Innendruck

Schon während der Reinigungsphase hatte sich gezeigt, dass die Bauvorgänge hohe Anforderungen an Planung und Bauleitung stellen. Darum beschloss man zu diesem Zeitpunkt, ein Planungsteam mit weiteren Fachleuten zusammenzustellen. Auch stellten sich bald derart grundlegende Fragen, dass die Bauherrschaft sich stärker einbringen musste. Schon nach wenigen Wochen stiess man nämlich auf einen Sachverhalt, der in der Machbarkeitsstudie übersehen worden war und der das vorgesehene Nutzungs- und Sanierungskonzept zu Fall bringen sollte: Ohne inneren Gasdruck würde die nur 2.5mm dicke Blechhülle unter Windeinfluss unweigerlich zerbeult werden (vgl. Artikel S. 10). Als weiterer Stolperstein für das vorgesehene Nutzungskonzept erwies sich die Wasserführung. Die Tassen, die die drei Teleskope gegeneinander abdichten (vgl. Kasten), sind so konstruiert, dass Regenwasser, das auf die Kalotte fällt, ins Innere des Gasometers überläuft. Um das zu verhindern, hätten entlang aller Tassen Abdichtungen (Spenglerarbeiten) angebracht werden müssen – eine gestalterisch und denkmalpflegerisch überaus schwierige Aufgabe.

Unter grossem Zeitdruck – die Sandstrahlarbeiten waren bereits in vollem Gang – wurden mögliche Alternativen geprüft: Eine Aussteifung der Blechhülle hätte einen grossen Eingriff dargestellt und überdies Mehrkosten von mehr als 1 Mio. Fr. verursacht. Der Vorschlag, den Gasometer auf einer niedrigeren Höhe zu fixieren, wurde als für Silhouette und Innenraum nicht vertretbare Minimallösung, die den hohen Sanierungsaufwand kaum gerechtfertigt hätte, verworfen.

Kein Gebäude – eine Maschine

An diesem Punkt begannen die zuerst unüberwindbar scheinenden Hindernisse den Weg zu einer neuen Lösung zu öffnen. Der entscheidende Gedanke war, den Gasometer nicht als Gebäude, sondern vielmehr als Maschine zu betrachten. Warum sollte eine Maschine wie dieser Gastank zu einer Halle werden? Es muss wohl sein, dachten wir plötzlich, dass sich dieses mechanische Meisterwerk gegen eine Degradierung zu einer simplen Halle wehrt.

Den Gasometer wieder so zu betreiben wie früher ist nüchtern betrachtet wenig aufregend. Interessanter war der Gedanke, Gas durch Luft zu ersetzen und die technikinteressierten Besucher das Schauspiel der sich bewegenden Teleskope im Inneren des Tanks miterleben zu lassen. Der nur geringe Innendruck im Gasometer steht dem jedenfalls nicht entgegen: Mit lediglich 25mbar liegt er nur wenig über demjenigen einer normalen Traglufthalle.

Gewichtiger waren die Fragen, die sich in Bezug auf die Sicherheit stellten: Wie können die Besucher im Notfall aus dem Innenraum evakuiert werden? Liesse ein Loch im Dach die Kalotte auf die Besucher herunterdonnern? Dafür wurde die Swiss TS (Swiss Technical Services), eine Tochter des Schweizerischen Vereins für Technische Inspektionen (SVTI), beigezogen.

Das neue Konzept

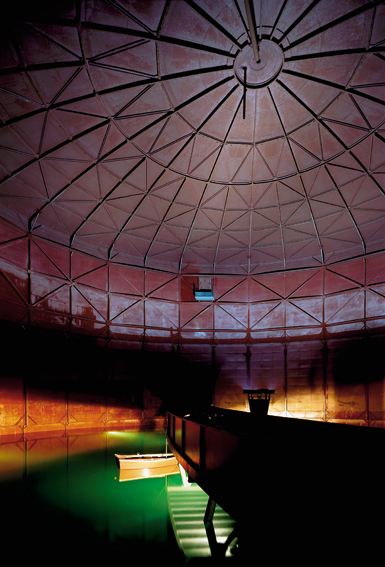

Um über dem wieder gefüllten Wasserbassin einen permanent begehbaren Raum zu schaffen, wurde die Glocke auf 4 m hohe Stützen abgestellt. Dadurch ragt sie auch in der unteren (Ruhe-)Position über den äussersten, festen Ring hinaus. Die neu eingebaute druckdichte Türe ist über die bestehende Treppe und den Umgang (Bild 5) erreichbar. Durch die Türe tritt der Besucher auf einen geschwungenen Steg aus Stahl, der etwa einen halben Meter über dem Wasser quer durch den Innenraum des Gasometers führt (Bild 1).

Die Lüftungsaggregate zur Erzeugung des notwendigen Innendrucks konnten im bestehenden Heizhaus (Bild 5, links) untergebracht werden. Von dort musste eine Verbindung ins Innere des Tanks geschaffen werden. Ein begehbarer Tunnel unter dem Gasometer mündet in ein Stahlrohr (Durchmesser 1.5 m), das bis über die Wasseroberfläche führt. Motorisierte Deckel regeln den Luftstrom. Die Verbindung dient gleichzeitig als Notausstieg. Im zweiten Heizhaus wurde eine neue Heizung installiert. Sie ist notwendig, damit die 10000 m³ Wasser im Winter nicht gefrieren. Der Heizkessel springt ein, wenn die Temperatur des Wassers, das von der wärmeren Mitte des Beckens an die Peripherie gepumpt wird, unter + 1°C fällt.

Im Innenraum werden die filigranen Strukturen der Hülle und das Wasserbecken zurückhaltend beleuchtet, ganz nach dem Grundsatz, den Gasometer als Maschine erlebbar zu machen. Wird er bis zum Maximum ausgefahren, dauert ein Hebe- und Senkvorgang rund eine halbe Stunde.

[ Offizielle Eröffnung des Gasometers: Samstag, 26. November 2005, um 14 Uhr. Industrie Gaswerk Schlieren Nord, Ballonstrasse, Schlieren ]

Funktionsweise eines Gasometers:

Als Gasometer wird allgemein ein Niederdruck-Gasbehälter bezeichnet, der sein Volumen dem gespeicherten Volumen anpasst. Es existieren drei Arten von Gasometern: Teleskopgasometer, Schraubengasometer und Scheibengasometer. Der Teleskopgasometer (wie in Schlieren) ist die älteste Konstruktionsart und seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bekannt. Er passt sein Volumen an, indem sich mehrere Teleskope, genauer Teleskopmäntel, sowie die Glocke als oberer Abschluss gegeneinander verschieben. Wird der Gasometer mit Gas befüllt, hebt sich durch den inneren Gasdruck (je nach Gewicht und Grösse der Konstruktion zwischen 15 und 30 mbar) zuerst das innerste Element, die Glocke. Ist diese voll ausgefahren, folgt der nächstäussere Ring, indem er sich am unteren Rand des bereits angehobenen Elementes anhängt.

Die eigentliche Herausforderung bei der Entwicklung der Teleskopgasomenter war die gasdichte Abdichtung der sich gegeneinander verschiebenden Teleskopringe. Waren doch die Behälteroberflächen in genieteter Stahlbauweise uneben und daher für eine Abdichtung mittels mechanischer Dichtungen (z.B. Leder oder Kautschuk) ungeeignet. Die (geniale) Lösung: Die Abdichtung gegen den Baugrund und für die unterste Fuge übernimmt ein tiefes Wasserbecken. So genannte Tassen (ähnlich einem Siphon) übernehmen diese Aufgabe für die bei hohem Füllgrad aus dem Wasser ragenden Teleskope und die Glocke (Bild 3).

In den umlaufenden Tassen erzeugt das eingefüllte Wasser nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren aussen einen Gegendruck zum inneren Gasdruck (der Wasserspiegel liegt innen und aussen nicht auf gleicher Höhe). Die Bewegung der aufsteigenden Elemente erfolgt aus dem wassergefüllten Bassin heraus, das eine Tiefe entsprechend der Höhe der Teles-kope aufweist. Damit ist in jeder Stellung eine 100%ige Dichtheit in den Bewegungsfugen sichergestellt.

Die kontrollierte Führung der Vertikalbewegung übernimmt beim Teleskopgasometer das für diese Bauart charakteristische Führungsgerüst. An diesem stützen sich die Glocke und die Teleskope über Rollen horizontal ab. Eine Weiterentwicklung, der Schrauben-Gasometer, machte dieses Führungsgerüst dann überflüssig. Der dritte Bautyp, der Scheiben-Gasometer, benötigte dann auch keine Wasserfüllung mehr. Hier bewegt sich eine Scheibe innerhalb eines feststehenden Zylinders je nach Füllungsgrad.

verknüpfte Zeitschriften

tec21 2005|46 Gasometer Schlieren