Die Bezirkshauptmann- schaft in Murau von Wolfgang Tschapeller und Friedrich W. Schöffauer ist ein architektonisches Unikat, in dem künstlerische Idee, funktionelle Notwendigkeiten und örtliche Gegebenheiten zu einer fesselnden Einheit verschmelzen.

Die Bezirkshauptmann- schaft in Murau von Wolfgang Tschapeller und Friedrich W. Schöffauer ist ein architektonisches Unikat, in dem künstlerische Idee, funktionelle Notwendigkeiten und örtliche Gegebenheiten zu einer fesselnden Einheit verschmelzen.

Mittelalterliche Baudenkmäler und die Lage an der Mur, eingebettet in die waldreiche Berglandschaft der Tauern und Nockberge, machen die steirische Bezirkshauptstadt Murau zu einem beliebten Ferienziel. Seit der Landesausstellung 1995 mit dem Titel „Holzzeit“ positioniert sich die Gegend erfolgreich als Holzregion und hat sich mit einigen interessanten Holzbauten auch einen Platz in der jüngeren Architekturgeschichte erobert. Gern wird in Gegenden wie diesen das landschaftsgerechte Bauen thematisiert, und zwar so gut wie immer aus einem Blickpunkt, der den Dualismus von (intakter) Landschaft und (künstlichem) Gebäude fokussiert. Malerische Landschaften können aber trügerisch sein, die ideale Landschaft ist Fiktion, betont Wolfgang Tschapeller. Seit ihrem leider unrealisiert gebliebenen Entwurf für das Trigon-Museum in Graz beschäftigen sich Tschapeller und Friedrich W. Schöffauer damit, die Polarität zwischen Gelände und Gebäude aufzuheben und die Architektur als Modulation der Landschaft zu verstehen.

Der Bauplatz für die neue Bezirkshauptmannschaft liegt auf einem zur Mur steil abfallenden Hang auf dem der Stadt gegenüberliegenden Flussufer. Seit 1995 mündet hier der von den Schweizer Architekten Marcel Meili und Markus Peter sowie dem Tragwerksplaner Jürg Conzett geplante Mursteg als direkte Verbindung zwischen den östlichen Stadtteilen mit dem Bahnhof Murau-Stolzalpe. Auch wenn er heute ganz natürlich anmutet, der gesamte Uferrücken des Bauplatzes wird von Aufschüttungen gebildet, ist also künstlich konstruiertes Gelände. Neben dem Grund selbst und dem Mursteg determiniert noch ein drittes konstruiertes Element den Bauplatz, die Betonkonstruktion der so genannten „Straßenhanghalbbrücke“ der Bundesstraße, die an der Hangkante das Areal säumt. In diese Gegebenheiten mit der Errichtung einer neuen Funktionseinheit einzugreifen bedeutet daher im „weitesten Sinn einen Umbau“, sagt Tschapeller, da ja bereits ein konstruierter Untergrund vorhanden ist. Die Architekten entwickelten die Gebäudefigur anhand eines Geländemodells aus Kartons, das durch vier auf den Mursteg ausgerichteten Schnitten zerteilt wurde. Aus den entstehenden Spalten herausgelöstes Material wird über Niveau entlang der Grabenkanten als bauliches Volumen wieder aufgeschichtet. Die Masse am Grundstück wird somit nur umgelagert, bleibt also konstant.

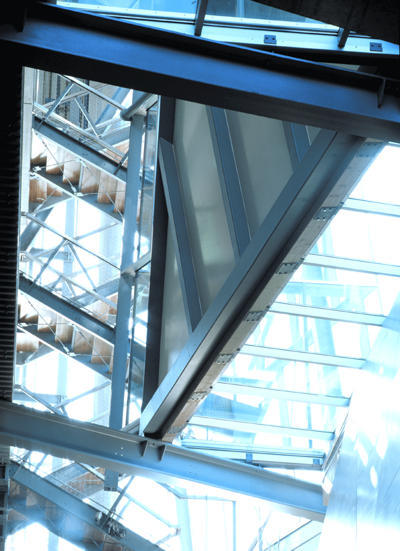

Diese Herangehensweise mutet höchst theoretisch und kopflastig an. Besucht man heute das fertig gestellte Bauwerk, erstaunt sowohl die Schlüssigkeit dieser Methode als auch das durch und durch praxistaugliche Resultat. Das umfangreiche Raumprogramm wurde auf drei Häuser aufgeteilt, die sich um den Mursteg gruppieren und an diesen mittels einer Brücke angebunden sind. Von den sieben Geschoßen des Haupthauses liegen drei unter dem Straßenniveau entlang der Flanken des ausgehobenen Grabens und ankern als abgetreppter Sockelbau fest im Gelände. Vier erheben sich darüber in einem kompakten, kubisch-kristallinen Körper. Schon von der Eingangsebene aus ist das gesamte Volumen des aus einem Beton-Stahl-Skelett konstruierten Gebäudes erfassbar. Denn zwischen Haupttrakt und Gelände schmiegt sich ein 22 Meter hoher verglaster Luftraum, in den die Treppen, Gänge und der Lift in einer Stahlkonstruktion angeordnet sind.

Das erleichtert zusammen mit einem übersichtlichen Leitsystem nicht nur die Orientierung im Haus, sondern ermöglicht dem Besucher auch die Verortung im größeren Zusammenhang, da die Landschaft, der Stadtraum und die unmittelbar umgebende Geländeformation stets wahrnehmbar sind. Weiters dient der geschoßübergreifende Spalt auch der Klimaregulierung zwischen den kühleren Untergeschoßen und den zur Gänze oberirdisch gelegenen Ebenen.

Im Zusammenspiel von filigran wirkendem Gefüge der Stahlkonstruktion, Licht, Schatten und hier agierenden Personen entsteht ein vielschichtig bewegtes Konglomerat an sich überlagernden Eindrücken. Eine Videoinstallation der britischen Künstlerin Imogen Stidworthy zeichnet mittels sensorgesteuerter Kamera diese Bewegungen auf und zeigt Extrakte daraus an Monitoren nächst dem Eingang, wo auch sämtliche „amtlichen“ Informationen konzentriert zu erfassen sind.

Die zwei kleineren Bauteile, die mittels Mursteg und einer diesen verlängernden zweigeschoßigen Brücke in einem komplexen, die interne und externe Erschließung bündelnden Wegesystem an das Haupthaus angebunden sind, bergen das Forstreferat bzw. das Anlagenreferat und den Sitzungssaal. Der Materialmix aus Beton, Glas, Kunststoff, Stahl, Holz und Aluminium wirkt hier nicht wie die Zurschaustellung von Musterkollektionen aus dem Baumarkt.

Jede Komponente ist so eingesetzt, wie sie ihre Funktion am besten erfüllt. Und auch die Farbpalette ist reichhaltig. Das Haupthaus akzentuiert eine Acrylglasfassade in Blauviolett, die zwei kleineren Bauten sind in Orange und Grün gehüllt. In den Büros dienen farbige Rollos zur Beschattung und Böden und Wände im Bereich der Sanitäts- und Sozialräume sind in Blassgrün gehalten. Es handelt sich dabei um kein inhaltsschweres Farbkonzept, sondern um leichter Hand sicher gesetzte Akzente, die zu einem guten Teil mit der Farbwelt eines Baumenschen zu tun haben. Das Hellgrün ist von der Polystyrol-Trittschalldämmung hergeleitet, das Grün des Forstreferates nicht vom Wald, sondern ebenso wie das Orange nebenan von der Farbe der Zeichenlineale, und das Stahlskelett erhielt eine Deckschicht in gleicher Farbe wie die Grundierung.

Das ambitionierte baukünstlerische Konzept ließ dennoch viel Platz für die Vorlieben der Nutzer, die vom Engagement und der Kooperation der Architekten sehr angetan sind. Geschoßweise durften sie sich die Art der verwendeten Hölzer aussuchen, und auch innerhalb der einzelnen Büros blieb Raum für individuelle Gestaltung und die Integration vorhandener Möbel. Nettigkeiten wie eine Spielecke und das große Aquarium im untersten Geschoß wirken nicht wie nachträgliche Bemühungen um einen Hauch Wärme, sondern sind selbstverständliche Teile eines facettenreichen Ganzen. Natürlich sind es die Architekten, die die Strukturen vorgaben. Wolfgang Tschapeller erachtete es allerdings ganz richtig als wesentlich, nicht gegen die Nutzer, sondern mit ihnen zu arbeiten. Er hätte sogar noch mehr Freiraum gelassen, wenn dies gewünscht gewesen wäre.

Die Murauer können sich mit dem extravaganten Stück neuer Architektur voll identifizieren. Das beweist die Tatsache, dass die neue Bezirkshauptmannschaft in die Bildergalerie auf der Homepage der Stadt gleichwertig neben historischen Ansichten der Stadt präsentiert wird. In anderen Ferienregionen entscheidet man sich hingegen gern dafür, das Neue vorsichtshalber zu verbergen, hier wird stolz darauf hingewiesen. Die Schöpfer des anfangs erwähnten Murstegs sahen einst ihr Werk durch den Bau der neuen Bezirkshauptmannschaft bedroht und starteten eine europaweite Protestaktion. Das Projekt von Tschapeller und Schöffauer wurde zum Glück dennoch wie geplant umgesetzt. Sie nutzten das Programm der Brücke und integrierten sie genauso wie alle anderen vorgefundenen Bedingungen. Und umgekehrt betrachtet, hat es der Steg nicht nur ausgehalten, sondern er wurde in seinem Stellenwert sogar aufgewertet. Die BH Murau ist nicht nur als singuläres Objekt betrachtet ein starkes Stück Architektur. Mit einem baukünstlerischen Akt, der wohl ein Kraftakt gewesen sein muss, wurde ein Ort neu interpretiert und inhaltlich angereichert. Markante Bauten der Stadt wie das Schloss oder die Kirche erhielten ein zeitgenössisches Gegenüber am anderen Murufer, das in der Art, wie es vielschichtig den Hang bezwingt, durchaus Parallelen zur Struktur des alten Stadtkerns erkennen lässt.

Der siegreiche Wettbewerbsbeitrag wurde konsequent umgesetzt. Bauherr (das Land Steiermark), Nutzer und Planer wussten, was sie wollten, und konnten dies auch kommunizieren. Ein mutmachendes Beispiel für die zahlreichen Gemeinden, in denen aus Angst vor neuer Architektur öffentliche Bauvorhaben leider nur allzu oft auf ein scheinbar konsensfähiges Mittelmaß zurechtgestutzt werden.