29. Juli 2014 - Architekturzentrum Wien

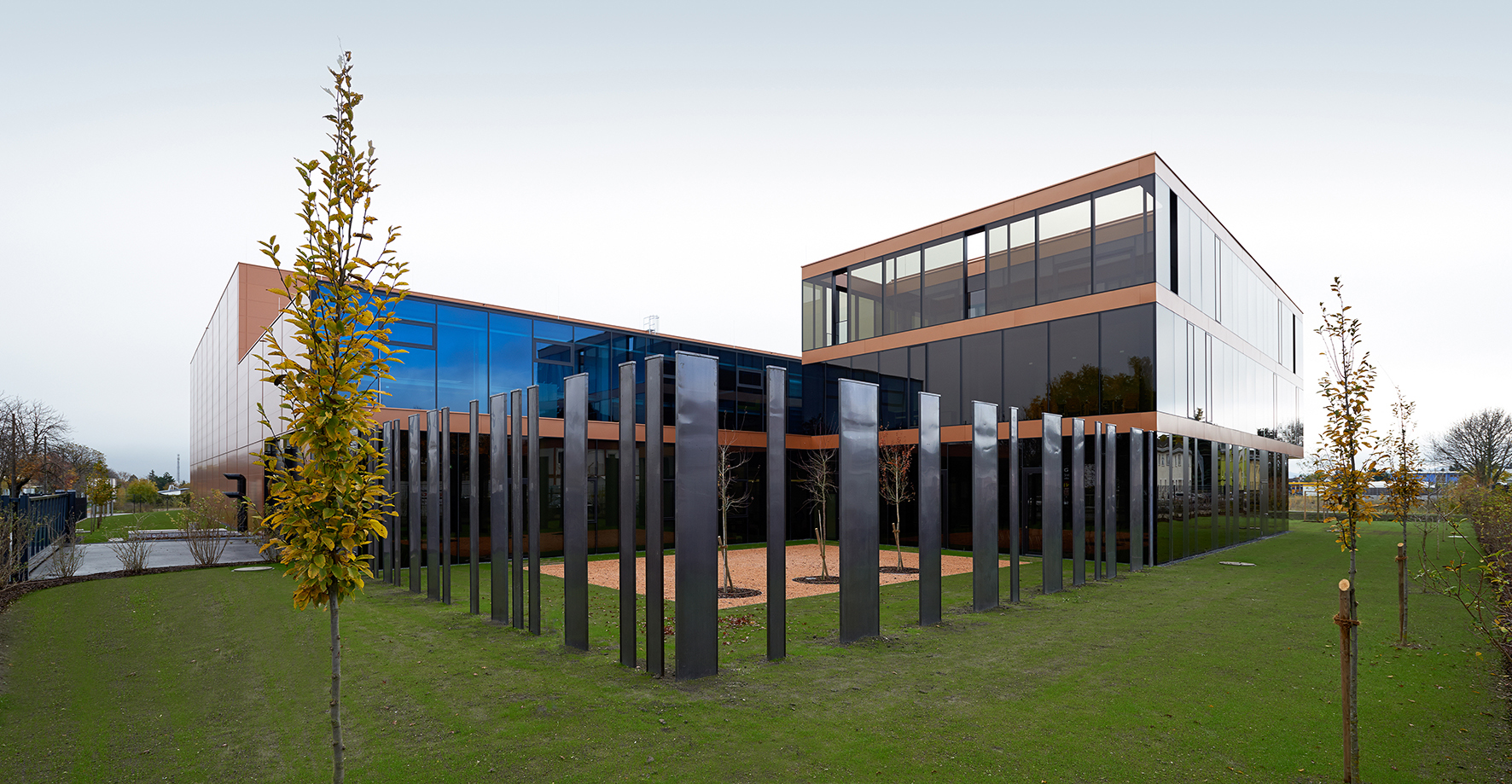

Optisch und funktionell teilt sich das Gebäude in das dreigeschossige Bürogebäude, den eingeschossigen Verbindungstrakt und die Lagerhalle. Diese wurde bereits als Vollausbau ausgeführt, die zur Verfügung stehende Fläche reicht über den aktuellen Bedarf hinaus: 2.500 m² werden aktuell genutzt, weitere 1.000 m² dienen als „Reservefläche“. Der Betrieb handelt vorwiegend mit Kupfer (Rohre, bis zu 7 m lang, „Langware“). Kupfer ist ein Material, zugleich aber auch ein Farbton, der hier in unterschiedlichen Rot- und Braunwerten zum Einsatz kommt: kupferrote Fassadenplatten, bronzefarbene Sonnenschutzbeschichtung für die Glasfronten. Die raumhohe Verglasung verfügt über keinen außenliegenden Sonnenschutz, der Baukörper präsentiert sich nach außen glatt, ohne hervorstehende Profile. Die rundum verglaste Terrasse im ersten Obergeschoss wird von außen als Teil des Baukörpers wahrgenommen.

Für den Bauherrn stand außer Frage, dass mit dem Neubau nicht nur den erhöhte Raumbedarf gedeckt werden sollte, sondern dass hier, im wenig attraktiven Süden Wiens für die Mitarbeiter ein motivierendes Arbeitsumfeld geschaffen werden sollte. Für die Mitarbeiterbüros im 1. Stock gilt der gleiche Ausführungsstandard wie für die Chefbüros. Geschliffener Bitoterrazzo in den Büro- und Seminarräumen zitiert mit Brauntönen auch hier das Material Kupfer. Raumhohe Glasflächen geben den Blick auf die nähere und fernere Umgebung frei.

Der hohe Glasflächenanteil stellt eine Herausforderung für die Architekten dar: energieschonende Architektur trotz großflächigem Einsatz von Glas. Der Bauherr ist gelernter Betriebstechniker und hat sich gezielt für die Architekten entschieden, weil er einen Partner wollte, der ihn bei dem Vorhaben unterstützt, Energie und damit auch Kosten zu sparen. Ein erster Plan sah vor, dass das Grundwasser als Energiepuffer genutzt werden sollte. Bei genauerer Prüfung stellte sich dieser Plan als nicht machbar heraus. Der Plan B sah eine Integration des Sprinklerbeckens in den Heiz- und Kühlkreislauf vor. Die erste Reaktion der Haustechnik-Experten: Geht nicht. Eine in Auftrag gegebene Datenmodellierung kam, wie auch eine Diplomarbeit, zum Ergebnis, dass ein Sprinklerbecken als Puffer in den Energiekreislauf eingebunden werden kann. Gemeinsam mit der Photovoltaikanlage auf dem Dach und der rückgewonnenen Wärme aus dem Serverraum erreicht der Betrieb heute eine Energiedeckung von 80%. Für einen Gewerbebetrieb dieser Größenordnung – mit Kränen in der Lagerhalle und zahlreichen Büroarbeitsplätzen – ist das ein beachtliches Resultat. Das Gebäude wurde mit dem Umweltpreis 2013 ausgezeichnet. (Text: Martina Frühwirth)