14. September 2003 - Architekturzentrum Wien

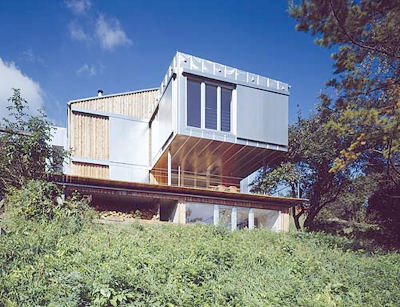

Durch geschicktes Ausnutzen der Hanglage sowie durch eine Gegenüberstellung von subtraktiven und additiven Bauteilen entstand eine Vielzahl unterschiedlichster Nutzungs- und Erlebniszonen. Der fließende Übergang vom Wohnraum zur Terrasse bildet eine offene, talwärts orientierte Raumeinheit, welche durch die rückseitig angeordneten Sanitär-, Keller- und Stauräume verankert ist. Die durchgehende Fensterfront verbindet die grosse, aus Lärchenbohlen konstruierte Terrasse mit der Wohnküche zu einem einzigen Wohndeck, das den Eindruck erweckt, über dem bewaldeten Tal zu schweben.

Getragen vom Gedanken der Funktionalität lässt das komplexe Raumgebilde die Konstruktion und den Bauvorgang an der Wahl der Materialien ablesen. Äusserlich wurden die Verzahnung und Verschachtelung mit der Kombination von Metall und Holz sichtbar gemacht. Diese Differenzierung tritt im Hausinnern zurück: Die Innenräume wirken homogen wie aus einem Guss, was wiederum der Massivbauweise des eigentlichen Kerns entspricht. Die grossen Durchbrüche und Strukturöffnungen der Wand- und Dachflächen sowie die hellen Wände vermitteln grosse Raumtiefe. Als Kontrast dazu verleiht der durchgehend verwendete, dunkle Industrieparkett dem Raum die notwendige Bodenhaftung. Dieser Ruhe und Konstanz steht die Flexibilität der Raumeinteilung gegenüber. Schiebeelemente ermöglichen jederzeit eine Neuaufteilung der Wohn- und Arbeitsbereiche. Die geschoßhohen, gelochten Metallpaneele an den Außenöffnungen dienen als bewegliche Elemente des Sonnenschutzes gegen außen, im Innern jedoch als gestalterisches Mittel zur Veränderung der Raum- und Lichtwirkung. Diese „Beweglichkeit“ der Räume wird dem Wandel der Bedürfnisse gerecht und lädt zum experimentellen Wohnen wie auch zum inspirierten Arbeiten ein. „Dadurch ist ein eigentliches Wohnlabor entstanden“, wie Andreas Dreer feststellt, „mehr als nur eine Wohnmaschine“. (Text: Martin Fischer)