Grün und noch viel grüner

Trophäen für Projekte zur Nachhaltigkeit und Menschlichkeit der gebauten Umwelt vergibt der „Zumtobel Group Award 2010“.

Trophäen für Projekte zur Nachhaltigkeit und Menschlichkeit der gebauten Umwelt vergibt der „Zumtobel Group Award 2010“.

Künstliche Beleuchtung verbraucht fast zwanzig Prozent des weltweit erzeugten Stromes. Nachhaltigkeit ist also ein Kernthema bei Zumtobel Group, dem österreichischen Lichtkonzern, der mit professionellen Lichtlösungen und innovativen Leuchtmitteln auch zur Ressourcenschonung beiträgt. Das Engagement für eine lebenswerte, nachhaltige und humane Zukunft geht jedoch weiter. Zum zweiten Mal wird der Zumtobel Group Award for Sustainability and Humanity in the Built Environment ausgelobt. Kuratiert wieder von Aedes Architekturforum Berlin, ist dem Unternehmen die Förderung von visionären Projekten insgesamt 140.000 Euro wert.

Eine internationale Expertenrunde legte der Jury insgesamt 40 Projekte aus aller Welt vor. Diese kürte einen Preisträger und je vier Auszeichnungen in zwei Kategorien. Sparte „Gebaute Umwelt“ würdigt effektive und innovative Projekte in Architektur und Stadtplanung, die richtungweisend für eine lebenswerte Zukunft im urbanen Raum sind und regionale Besonderheiten in der Architektur aufnehmen.

Die Kategorie „Forschung & Initiative“ zeichnet Projekte von gemeinnützigen Organisationen, Universitäten und Einzelpersonen aus, die noch nicht abgeschlossen sind, damit das Preisgeld zur Weiterentwicklung und Förderung beitragen kann. 2010 geht der Zumtobel Group Award an Terreform ONE+Terrefuge, ein gemeinnütziges Designkollektiv. Die interdisziplinäre Forschergruppe aus Wissenschaftlern, Künstlern, Architekten und Studenten wurde von Joachim Mitchell und Maria Aiolova initiiert. Ihr visionäres Forschungsprojekt New York City Resource & Mobility zeigt in einem Masterplan kühn und unkonventionell die ökologische Zukunftsfähigkeit der Stadt auf. Sie bieten ein umfassendes Umwandlungsmodell an, in dem die Verhältnisse von Gebäuden, Grünflächen, Straßen und von öffentlichem und privatem Besitz neu geordnet werden.

In hundert Jahren ist New York eine grüne Stadt und bezüglich Lebensmittelproduktion weitgehend autark. Durch Freilegung der unter Beton versteckten Wasserwege für den Verkehr, entstehen neue Grünflächen, die landwirtschaftlich genutzt werden können. Bäume und Pflanzen, die sich an den Häuserfassaden hochranken, tragen heimische Früchte, Gewächshäuser statt Glasfassaden bringen sogar exotische hervor. Es entsteht insgesamt ein kühleres und ausgeglichenes Stadtklima, Regenwasser-, Wind- und Sonnenenergienutzung tragen zu einer neuen Energiebilanz bei.

Der Müll, den New York City in einer Stunde produziert, würde die Freiheitsstatue anfüllen, mit dem Tagesquantum wäre das Empire State Building alle achtzehn Tage voll. Automatisierte Druckroboter, eine Anlehnung an Walt Disney, bereiten im visionären Projekt die Mülldeponien auf. Neu gebaut wird mit recyceltem Material und auch der theoretische weitere Baugrund in Größe der Insel von Manhattan würde in Jahrzehnten aus Abfall erzeugt.

Terreform ONE+Terrefuge kreieren auch Fortbewegungsmittel, die friedvoll sind. Da kommen die „car lambs“ als smarte, sichere Stadtautos. Alles Maschinelle befindet sich in den Reifen, der Korpus ist innen wie außen aus weichen Polstern, auf Sojabasis. Sie bewegen sich langsam, können in Schienen einklinken, man gibt Informationen und Richtung an. Parken bedeutet Aufladen und es gibt auch ein intelligentes System, das den Strom aufteilt. Auch der „Blimp bumper bus“ ist entschleunigt. Der Passagier steigt nicht ein, sondern springt auf, in weiche Fly-in-Sessel, die langsam auf Straßenniveau dahingleiten. Wie soll bei dem gemächlichen Einheitstempo ein Stau entstehen?

River Gym NY ist ein konsequent weitergedachtes Verkehrsmittel. Viele Menschen von New Jersey überqueren täglich den Hudson River, um zur Arbeit zu gelangen. Sie buchen die Mitgliedschaft in einer Art Gesundheitszentrum und bewegen mit ihrer Energie bzw. Gymnastik die Fähre weiter. Passive Überfahrer werden gratis mitgenommen.

Die Jury stellt einhellig fest, dass dieses autarke urbane Modell zum Ressourcenaustausch „auf die Notwendigkeit in heutigen Zeiten reagiert, in größeren Dimensionen zu denken. Zu Recht stellt das Projekt mehr Fragen, als es Antworten gibt.“

Grün bleibt es auch in Kategorie „Gebaute Umwelt“. Der Zumtobel Group Award geht an TRIPTIQUE Architekten. Das französisch-brasilianische Architekturbüro wurde von Gregory Bousquet, Carolina Bueno, Guillaume Sibaud und Olivier Raffaelli vor zehn Jahren gegründet. Weltweite Vernetzung mit Partnern ist ihre Arbeitsmethode. Sie zeigen, dass Umweltbewusstsein Spaß machen kann. HARMONIA//57 ist ein Gebäude mit Künstlerateliers in São Paulo, das Low-Tech-Materialien und -Elemente mit einem einfachen Bewässerungssystem und innovativer Wassernutzung kombiniert.

Zwei Baukörper, einer schwebt auf Pfeilern, der andere ist ebenerdig, sind durch Brücken aus Metall verbunden, dazwischen entsteht ein offener Platz. Oben drauf sitzt ein Vogelhäuschen. Große aufgesetzte Fenster und einfachste Lattentore als Sonnenschutz vermitteln Leichtigkeit. Diese zieht sich mit spontan veränderbaren Volumina und Nutzungsmöglichkeiten auch ins Innere. An diesem Ort in Brasilien herrscht Tropenklima, mit hohen Temperaturen und im Winter viel Regen.

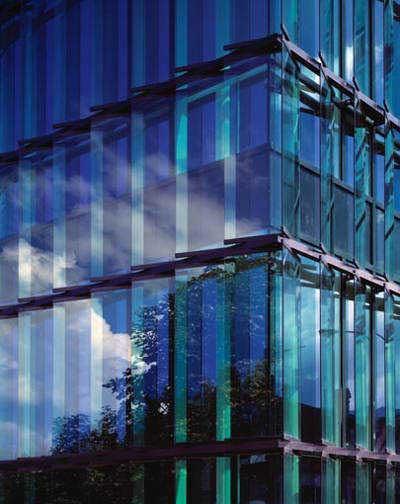

Das Gebäude wird zum innovativen Hybridraum, es kann atmen, schwitzen und verändert sich selbst. Die Hülle ist aus Dichtbeton mit auffallender Struktur. Richtige Pflanzlöcher sind vorgesehen für eine zweite, grüne Schicht. Das Grün quillt förmlich aus der Wand, verändert und verdichtet sich stetig. Ein sichtbar verlegtes Bewässerungssystem aus Rohrleitungen besprüht von außen das Gebäude und sorgt wie die Schattenspender für angenehmes Raumklima. Das technisch einfache, jedoch voll integrierte Leitungssystem verbindet Kollektoren und Tanks, wird zum architektonischen Gestaltungselement. Mit der Zeit wird HARMONIA//57 langsam in der dichten Bepflanzung verschwinden.

Mit dem Zumtobel Group Award für Nachhaltigkeit wird eine Plattform geschaffen, um unterschiedliche Fragen von Energieversorgung und Ressourcennutzung, sozialen Strukturen und den städtebaulichen Kontext zu adressieren. Alle acht gewürdigten Projekte machen eines deutlich: Durch neues Denken kann vieles erreicht werden.